Pour en finir avec la Nouvelle-France : relecture de l’histoire du régime seigneurial au Québec

Le plus souvent associé à la période de la Nouvelle-France et présenté comme un « outil de peuplement », le régime seigneurial a constitué une forme de propriété foncière, mais aussi une relation socioéconomique qui s’est perpétuée longtemps après la fin du Régime français (Grenier, 2012). Plus qu’une facette de l’occupation du territoire, le cadre seigneurial constitue une particularité qui a contribué, au même titre que la religion catholique, la langue française et le droit civil, à l’émergence de l’identité canadienne-française, puis québécoise, dans ce qui a d’abord été le Bas-Canada, puis le Canada-Est et enfin le Québec.

Notre plus récent ouvrage, Persistances seigneuriales. Histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis son abolition (septentrion, 2023), aboutissement d’une dizaine d’années de recherches en archives et d’enquêtes orales, propose de s’éloigner de la période fondatrice de l’histoire du Québec et prend comme point de départ l’abolition du régime seigneurial en 1854. Alors que cette date est habituellement envisagée comme le point d’arrivée, le moment ultime de la disparition du cadre seigneurial implanté dès les années 1620, nous proposons plutôt d’y voir un moment de renaissance de l’institution. Pourtant, alors que de nombreux faits d’actualité rappellent à notre mémoire l’autorité de l’Église catholique sur la société québécoise, le monde des seigneurs et des censitaires semble appartenir à un passé révolu et sans rapport avec le Québec contemporain.

L’abolition de la propriété seigneuriale fut considérée par les contemporains, comme par des historiens de l’époque, comme un événement d’une importance capitale ; on a même écrit qu’elle était la Magna Carta du cultivateur canadien (Morin, 1941, p. 225) ! Si cette abolition nécessita une importante injection de capitaux par le gouvernement (environ 10 millions de dollars au cours de la décennie 1860), elle n’a pourtant été que partielle et très progressive. Plus encore, l’abolition a assuré l’étonnante permanence, pendant près d’un siècle, de rapports socioéconomiques issus de la féodalité, en plus de maintenir l’autorité des seigneurs dans la province de Québec.

Il faudra en effet attendre 1940 pour que le lien entre seigneurs et censitaires soit véritablement rompu grâce à l’intervention du gouvernement du Québec et d’un organisme mandaté à cette fin, le Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales. Toutefois, même après cette date, le capital symbolique et culturel des familles seigneuriales, en particulier dans le monde rural, ne disparut pas pour autant.

Cette longévité, que le législateur n’avait sans doute pas anticipée en 1854, a contribué à une extinction très progressive sur le terrain et à un oubli graduel dans les mémoires. Il faut reconnaître une certaine indifférence de la société québécoise actuelle pour ces persistances de l’Ancien Régime. Ce désintérêt contraste d’ailleurs avec un autre rapport de domination, celui de l’Église catholique au Québec, qui s’avère omniprésent dans la mémoire collective. Si le rejet du pouvoir clérical a été soudain — tout autant que la sécularisation de la société québécoise — (Paquet & Savard, 2021), l’extinction du pouvoir seigneurial s’est avérée, au contraire, lente et progressive, voire incomplète à certains égards.

Ce contraste entre l’effacement des pouvoirs seigneuriaux et celui des pouvoirs religieux au Québec pourrait-il constituer un élément d’explication ? D’un côté, l’oubli de la hiérarchie seigneuriale et sa folklorisation graduelle et, de l’autre, un rapport sensible, voire épidermique envers la hiérarchie ecclésiastique qui resurgit épisodiquement dans l’actualité ?

Pourtant, si nous avons oublié cette longévité de l’autorité seigneuriale, il faut savoir que durant une grande partie du XXe siècle, les enjeux de l’abolition se sont fait lourdement ressentir. Dans un ouvrage portant sur la période de l’Union (1840-1867), le juriste Ludovic Brunet écrivait, en 1908 : « Il est universellement admis que l’abolition de la tenure seigneuriale a été un des plus grands, sinon le plus grand événement de cette époque. » Et lorsque, en février 1941, Gabrielle Roy, alors journaliste, consacre un article dans Le Bulletin des Agriculteurs à la fin du régime seigneurial, c’est à un fait d’actualité que la future auteure de Bonheur d’occasion s’intéresse et non pas à une page d’histoire !

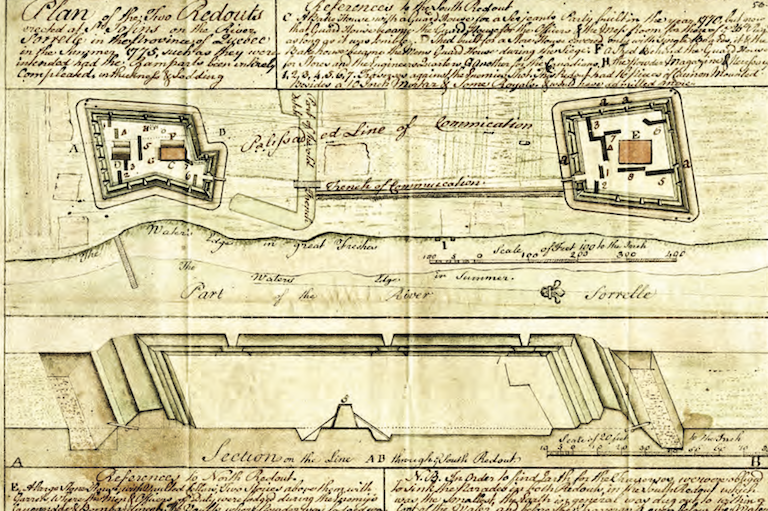

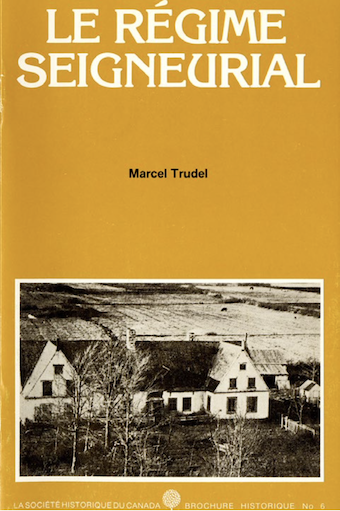

Mais bientôt, en dépit des réminiscences seigneuriales pourtant nombreuses qui font l’objet de notre dernier livre, la mémoire collective québécoise se souviendra bien peu du régime seigneurial, en dehors des images d’Épinal entretenues par une historiographie trudélienne (Trudel, 1956 ; 1968) et, il faut bien le dire, par les manuels scolaires (Jaumain et Sanfilippo, 1987 et Morisset & Lemieux, 2013). Si bien qu’on ne retiendra finalement que la réciprocité des « droits et devoirs » et la géométrie des terres comme si c’était là l’essence du régime seigneurial.

Enfin, l’histoire nationale n’a pas non plus retenu cet événement comme central à notre « grand récit », peut-être est-il trop socioéconomique pour la trame politique classique ? La principale raison de l’oubli pourrait toutefois résider dans le rythme même de cette abolition progressive et dans l’absence d’événements ou d’acteurs propices à l’émergence d’une mémoire collective. On ne consigne ni rupture dramatique, comme celle de la France révolutionnaire, ni sang versé pour cette abolition. Comme le résumait avec un brin de cynisme Marcel Trudel : « il coula un peu d’encre et beaucoup d’argent » (Trudel, 1956, p. 19).

Le régime seigneurial, brochure par Marcel Trudel, 1956.

Une seconde hypothèse de l’oubli du « fait seigneurial » tient aux représentations entretenues à son propos. En effet, la mémoire seigneuriale propagée par la littérature et l’histoire, depuis le XIXe siècle, est si étroitement associée au Régime français et au peuplement du territoire (par les seigneurs-colonisateurs) de la Nouvelle-France qu’elle rend très difficile toute tentative de proposer une autre vision, voire une autre période, de l’histoire seigneuriale au Québec, fût-elle plus récente. Interprétée depuis Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871) comme un instrument de colonisation utile et un cadre de vie harmonieux. Pensons en particulier à la brochure produite pour la Société historique du Canada, Le régime seigneurial, publiée initialement en 1956, traduite en anglais et rééditée maintes fois.

L’interprétation reposant sur la réciprocité des droits et devoirs et la vision d’un régime social fondé sur l’entraide sociale et comme outil de peuplement seront récupérées dans d’autres travaux de Trudel, dont son Initiation à la Nouvelle-France (1968), et de nombreux autres manuels scolaires., la seigneurie est devenue un objet constitutif de l’identité nationale et de la définition du territoire. Par conséquent, on ne semble la concevoir que comme un « acte fondateur » figé dans le temps. La récente traduction en français d’un livre de l’historien italien Matteo Sanfilippo permet de dresser avec une grande précision la genèse de cette construction historiographique (Sanfilippo, 2022).

Les lieux d’interprétation du régime seigneurial, tels la Seigneurie des Aulnaies ou encore le manoir Mauvide-Genest, mais également des reconstitutions historiques comme les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion ou encore pendant un certain temps la « seigneurie Volant », reprennent la vulgate classique et mettent en scène un régime seigneurial essentialisé à l’époque du régime français. En cela, il appert que ces lieux historiques répondent en quelque sorte aux attentes des visiteurs pour qui l’association seigneurie / Nouvelle-France semble une évidence.

En réaction à cette association de persistance, notre projet consistait à inscrire l’histoire « seigneuriale » dans l’étude du Québec contemporain et de rompre avec la périodisation traditionnelle. Loin de nous l’objectif de prétendre que les persistances de la seigneurie constitueraient une caractéristique centrale de la socioéconomie québécoise du 20e siècle, mais assurément il y a lieu de considérer ces vestiges de féodalité comme une dimension, jusqu’ici négligée, de l’identité sociale et culturelle du Québec contemporain, en particulier dans le monde rural.

Ajoutons que cette longévité du « fait seigneurial » distingue assurément le Québec des autres régions du Canada et, plus largement, de l’Amérique du Nord où des cadres féodaux ont pu exister, qu’il s’agisse des composantes de l’ancienne Nouvelle-France ou des autres colonies, britanniques ou hollandaises, où les conquêtes et, surtout, la révolution américaine (1776-1783) ont constitué d’importantes ruptures (Greer, 2017).

C’est dans l’objectif de débusquer la mémoire de ces persistances du régime seigneurial durant le siècle qui suivit son abolition que nous nous sommes lancés en 2014 dans une enquête orale qui nous a conduits sur les routes du Québec et de l’Ontario afin de rencontrer des personnes susceptibles de nous parler des ultimes traces du régime seigneurial, notamment des rentes seigneuriales payées jusqu’en 1940, puis remplacées par une taxe municipale « spéciale » qui sera acquittée par les contribuables jusqu’en novembre 1970.

Après avoir parcouru 15 000 km et rencontré près d’une quarantaine de témoins âgés de 8 à 95 ans, issus d’une quinzaine d’anciennes seigneuries, nous avons pu rendre compte de la longévité, aujourd’hui oubliée, du régime seigneurial et ce à l’échelle des familles seigneuriales elles-mêmes, des « censitaires » et des institutions (séminaire de Québec et de Montréal). Ailleurs, ce sont des « porteurs de mémoire » seigneuriale, souvent des propriétaires de bâtiments patrimoniaux (manoirs, moulins), qui nous ont ouvert leurs portes pour témoigner de leur engagement envers cet héritage.

La famille Rioux réunie lors du tournage de la recherche Persistances seigneuriales au Québec.

Cette enquête orale, menée entre 2015 et 2018, a donné lieu en parallèle des publications classiques (livre, articles…) à d’autres formes de diffusion, notamment à un documentaire long-métrage réalisé par la documentariste et historienne Stéphanie Lanthier et plusieurs autres courts-métrages thématiques. Qui plus est, les entretiens oraux filmés ont été déposés pour conservation, avec le consentement des participants, au Musée de la Mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. Une exposition itinérante bilingue « Traces et mémoires du régime seigneurial » a pu être réalisée par le Musée, grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Inaugurée à Trois-Pistoles à l’été 2022, cette exposition, qui inclut des extraits audiovisuels et des artéfacts, continue de se déplacer dans les régions du Québec.

Module d’écoute des témoignages au Musée de la mémoire vivante.

Ces matériaux (films, exposition, livre) peuvent tout à fait se prêter à des approches didactiques originales pour aborder le régime seigneurial dans une perspective d’histoire régressive. Si l’objet « seigneurie » peut effectivement sembler éloigné, pour ne pas dire déconnecté, des réalités des élèves de 3e et 4e secondaire en 2024, les traces et la mémoire de cette institution peuvent servir de points d’ancrage pour amorcer une réflexion à partir du présent et chercher à comprendre comment et surtout pourquoi une institution issue de l’Europe féodale et implantée au Canada à l’époque de la Nouvelle-France, a pu laisser des vestiges jusqu’à nos jours.

Mme Anita Rioux, Trois-Pistoles, 2015.

Notre enquête orale a donné la parole à des descendants de familles seigneuriales, d’ascendance noble ou roturière, francophones ou anglophones, hommes et femmes, qui ont témoigné des privilèges qui se sont maintenus envers leur famille, parfois jusqu’à nos jours, comme le relate savoureusement Yves de Roquebrune en rappelant son enfance au manoir de ses grands-parents dans la seigneurie de Fossambault, près de Québec :

On était [mon frère et moi] les petits seigneurs au manoir. On n’avait pas le droit de jouer avec les autres enfants à Sainte-Catherine. Je me souviens quand on allait au village avec grand-papa pour aller chercher la poste ou aller à la boulangerie, on était des petits Monsieurs ! Donc, il y avait cette distance qui était… concrète et qui était respectée de part et d’autre. Quand Elzéar venait porter la crème en charrette ou le beurre dans les moules, il aurait été extrêmement inconfortable si grand-maman l’avait invité à rentrer dans la cuisine. Il fallait vraiment respecter son rôle.

[Entretien 2015-07 avec Yves La Roque de Roquebrune, Montréal, 16 juin 2015]

Rencontrée en 2015, Anita Rioux a été considérée sa vie durant comme la « seigneuresse » de Trois-Pistoles, tandis que les Lotbinière-Harwood continuent d’être enterrés sous l’église de Vaudreuil, érigée sur un terrain donné par leur ancêtre à la fin du 18e siècle !

Parc éolien de la Seigneurie de Beaupré.

Et que dire du Séminaire de Québec qui gère un important parc éolien nommé « La Seigneurie de Beaupré » sur les terres privées que la loi d’abolition, soucieuse de la propriété privée, leur a laissées ! Ces quelques exemples montrent qu’en partant du présent, en identifiant certaines des traces (que je nomme persistances) dans le territoire et la culture québécoise, plutôt qu’en adoptant une stricte approche chronologique (celle du peuplement de la Nouvelle-France), la seigneurie peut s’avérer moins désincarnée pour les élèves.

Le principal objectif de mon travail est de rappeler que l’objet « seigneurie » est beaucoup plus près de nous qu’on peut le penser… Si la toponymie et les paysages ruraux peuvent continuer à révéler des vestiges du temps des seigneurs et des censitaires, l’étude de la mémoire et des persistances seigneuriales permet d’appréhender d’autres manières de voir cette longévité et, même, d’associer des visages contemporains à une institution mise en place au temps de Louis XIV et de Jean Talon!

La famille Lotbinière-Harwood pendant les Seigneuriales.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).