Le passé retouché au pinceau ou l’usage des tableaux artistiques dans les manuels québécois d’histoire

Cet article propose une réflexion sur l’usage des tableaux artistiques présents dans les manuels d’histoire québécois, autant au niveau primaire que secondaire. Pour ce faire, nous inscrivons les productions artistiques française et britannique dans un contexte orienté culturellement et idéologiquement.

Cela nous permettra de mieux saisir les impératifs auxquels ces tableaux étaient appelés à répondre : instituer un culte des héros nationaux et des vertus catholiques, légitimer les efforts de guerre contre la Nouvelle-France, imager le territoire et la nation, etc.

Plus précisément, nous analysons des portraits, des scènes de vie quotidienne, des événements historiques et religieux, pour montrer, d’une part, leurs significations de l’époque, et pour rendre compte ensuite des usages que font les manuels d’histoire lesquels pourraient être bonifiés si on les considère et on les analyse en tant que documents iconographiques.

Pour paraphraser l’historien Michel de Certeau (2002) qui affirmait qu’« il n’y a pas d’écriture gratuite de l’histoire », on peut dire également qu’il n’y a pas non plus d’image gratuite qui porte sur l’histoire, les moyens de représenter le réel ont depuis toujours été mis au service du pouvoir politique.

Concernant l’histoire canadienne, pour les périodes du Régime français (1608-1760) et du Régime anglais (1760-1867), deux inventions ont rendu possible un réel impact des tableaux importés d’Europe ou exécutés sur les rives du fleuve Saint-Laurent, auprès de l’opinion publique : la gravure et la lithographie. Ces deux techniques permettent d’obtenir une estampe (Laran, 1943), facilement reproductible, et d’y ajouter des couleurs.

Perfectionnée au fil du temps, la lithographie remplace graduellement la gravure (faite en relief ou en incision sur du bois), grâce à la vitesse d’exécution de l’estampe, qui commence à être directement conçue sur pierre polie ou sur un support métallique (Senefelder, 1974; Roos, De Carvalho et Vellekoop, 2013).

À cela s’ajoute l’évolution du canon de la peinture qui connait aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles un retour à la mimesis (Crowley, 2011), à l’imitation du réel sous l’influence des avancées scientifiques, exigeant alors des œuvres d’art réalisées « d’un seul trait » (Nigren et Robertson, 1986), authentiques, qui démontrent de solides connaissances pour analyser et reproduire la réalité physique : l’échelle et les proportions, la perspective, les plans et la profondeur, le cadre, la ligne d’horizon, le point de fuite et la diagonale, les couleurs, etc.

Au-delà de ces techniques rigoureuses et des nouveaux moyens d’impression et de diffusion, il y a la sensibilité et l’esthétisme des artistes français et britanniques qui ont conçu leurs œuvres avec beaucoup de soin, afin de susciter l’émotion et l’admiration chez celui qui regarde. La combinaison d’esthétisme et de technologie, qui impressionnaient tous deux à l’époque, était d’autant plus patente dans le cas des Amérindiens, ce qui explique en partie pourquoi les missionnaires venus en Nouvelle-France enseignaient la religion catholique par des images, faisant des œuvres d’art un véritable matériel d’instruction :

La lettre du père Garnier permet de croire, grâce à la demande précise qu’il fait de peintures sur cuivre, que les missionnaires connaissaient les avantages d’avoir des œuvres de ce type. Peut-être le support métallique exerçait-il un attrait sur les Amérindiens, à la condition que les jésuites le mettent en valeur (Généreux, 2010, p. 108).

Les tableaux artistiques répondaient alors aux besoins de réifier certaines idées et valeurs chrétiennes. Les premiers tableaux artistiques de la Nouvelle-France sont des donations que les congrégations religieuses reçoivent de gens soucieux de leur salut, qui veulent contribuer à la christianisation des Amérindiens (Martin, 1988).

Ensuite, François de Laval institue un véritable mécénat, en amenant en Nouvelle-France en 1664 l’abbé Hugues Pommier (1637-1682), ainsi que le frère Luc (Claude François), chargés de dresser des plans d’église et de décorer d’images saintes les lieux de culte existants (Morisset, 1947). Soucieux de former des artistes locaux, l’évêque crée l’École des arts et métiers, rattachée au Séminaire (Audet, 1971), où le peintre et sculpteur français Jacques Leblond de Latour enseigne selon le canon esthétique baroque de l’époque.

La tradition artistique française se caractérise par l’importance accordée au phénomène religieux. Des tableaux célèbres comme La France apportant la foi aux Hurons de la Nouvelle-France (1666), ainsi que la récurrence des tableaux représentant la Sainte Famille témoigne du caractère christocentré de l’École française (Généreux, 2010).

À cela s’ajoutent des portraits de figures exemplaires issues des congrégations religieuses (François de Laval, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeoys, etc.) qui rendent compte des principales fonctions des tableaux sacrés : la méditation, l’usage spirituel et l’usage éthique.

Au XIXe siècle, connu comme le siècle de l’État-nation, le nationalisme canadien-français se cristallise dans sa forme pancanadienne (Noël, 2011), prônant un pays francophone et catholique. Comme la religion catholique était une composante de l’identité canadienne-française (Groulx, 1934), l’Église a appuyé la diffusion des idées nationalistes, notamment au niveau scolaire (Stan et Lasserre, 2016).

Des traités d’histoire comme celui de Charlevoix et des manuels scolaires d’histoire parus à la fin du XIXe siècle s’attardent et ressuscitent l’époque de la Nouvelle-France (Bouvier, 2012). Comme si on voulait contredire le rapport Durham (1839) qui avait qualifié les Canadiens français de peuple « sans histoire et sans littérature », une « fabrique de héros » (Centlivres, 1998) est mise en place : inaugurations de monuments, construction de l’Hôtel du Parlement et de ses célèbres statues, anniversaires et fêtes pour lesquelles on produit des albums des héros nationaux, décoration des églises avec des scènes historiques, etc.

L’histoire patriotique prend naissance et nécessite d’imager la nation (Anderson, 1991) à un moment où les Canadiens français semblaient être plus vulnérables que jamais, ayant en vue entre autres, la défaite des Patriotes, l’Union puis la Confédération, l’exode de la population francophone aux États-Unis, etc. Des copies de portraits de France arrivent au Québec, en même temps que des tableaux « inconnus » ou nouveaux surgissent de toute part (Liebel, 1983).

Certains historiens du XIXe siècle, clercs et laïques, n’hésitent pas à voir dans les traits physiques d’un Champlain ou d’une Marguerite Bourgeoys l’expression extérieure d’une beauté morale et des qualités de héros (Martin, 1988).

Parallèlement à un affermissement du « fait français » et peut-être en réponse à ce nationalisme canadien-français, on assiste au XIXe siècle et au début du XXe siècle à la diffusion artistique d’un nationalisme canadien anglais, qui met l’accent non pas sur les héros nationaux, mais sur la nature et le territoire, en évacuant ainsi les frontières culturelles au profit d’un territoire a mari usque ad mare.

Comme le suggère le géographe Frédéric Lasserre (1998), qui a analysé des tableaux paysagers du Groupe des sept, le Canada a investi dans la diffusion d’une identité nationale centrée sur des éléments naturels ou construits par le gouvernement fédéral, comme le chemin de fer transcontinental : « À défaut de l’Histoire, c’est la Nature qui a fourni la légitimité nationale, c’est elle qu’on a représentée en forçant les traits des aspects les plus porteurs d’identité » (Lasserre, 1998, p. 30).

Ainsi, en poursuivant la tradition britannique des premiers topographes venus après la Conquête, l’identité canadienne repose sur le paysage qui « rend naturelle une construction sociale et culturelle, représentant un monde artificiel comme s’il était inévitable » (Mitchell, 1994, p. 7 [notre traduction]). Il faut préciser que depuis la Conquête, les Britanniques ont commencé à créer un paysage archétypal, reconnaissable, ayant le rôle de lier par des images la métropole et ses colonies. Selon l’historien canadien John Crowley (2011),

Les représentations esthétiquement attrayantes de lieux autrefois étrangers contribuèrent à légitimer les projets impériaux qui étaient sujets à de vives polémiques dans la politique britannique : l’éradication des clans écossais, l’assimilation de la population catholique française au Québec, le maintien de la paix entre les Premières nations et les colons européens à l’ouest des Appalaches, etc. (Crowley, 2011, p. 7 [notre trad.]).

Même si la production artistique du XIXe siècle avait la prétention d’authenticité, nombreux sont les faux tableaux, égarés de leur modèle, comme le dernier portrait de François de Laval, que son serviteur a refusé de confirmer comme authentique puisque trop rajeuni (Morin, 1988), ou inventés de toute pièce comme les portraits de Champlain et de Frontenac.

À une époque où les valeurs nationales devaient être incarnées dans des héros exemplaires, recevoir un visage et s’ancrer dans des contextes précis et particulièrement tendus de l’histoire canadienne-française, les œuvres d’art ont commencé à tendre vers un archétype : les paysages et les personnages sont représentés comme ils devraient être et non comme ils étaient.

L’art devient autoréférentiel, le modèle étant un autre tableau ou un texte littéraire; des variantes d’un même paysage ou d’un même portrait circulent simultanément, comme si on laissait à l’opinion publique le choix identitaire.

Parmi la multitude des tableaux artistiques présents dans les manuels scolaires québécois, nous avons choisi d’analyser plus en détail un portrait, un paysage et une scène historique. Au lieu de juger ces tableaux dans les termes rigides de vrai et de faux, nous empruntons à l’historien allemand Ernst Kantorowicz les concepts de corps physique et corps politique (Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, 1989), en montrant qu’une image qui s’impose comme authentique et qui traverse le temps représente en fait un corps politique, un symbole.

Le portrait

Parmi la multitude de tableaux artistiques, les portraits se distinguent par la nécessité d’être en présence du modèle, de la personne représentée. Cependant, au temps de la Nouvelle-France le portrait était généralement réalisé post mortem (Daoust, 2007) et servait à fixer dans le temps, à laisser une trace concrète d’une personne, à des fins mémorielles et dévotionnelles.

Comme l’a démontré Kantorowicz (1989) en s’appuyant sur la double nature du roi, à la fois humaine et institutionnelle, la mort physique permet la naissance du corps politique, de l’image qui commence à rentrer dans le « temps de la nation ». Objet chargé de sens et de valeur (Pomian, 2003), le portrait a répondu amplement aux intentions et efforts de l’historiographie du XIXe siècle de créer un panthéon (corps politique) de héros nationaux canadiens-français.

Comme le montre l’historien de l’art québécois Denis Martin,

C’est à peine si nous possédons quelques représentations authentiques des découvreurs, fondateurs et explorateurs du Régime français. Les physionomies de Cartier, Champlain et La Salle, par exemple, nous ne sont connues que par de minuscules dessins – bien peu révélateurs, il faut le dire – gravés sur des cartes géographiques et des gravures anciennes. Quant aux Maisonneuve, Dollard, Frontenac, Madeleine de Verchères, figures proéminentes de notre histoire, leur iconographie se réduit à ce qu’ont bien voulu imaginer les fabricants de portraits historiques du 19e siècle (Martin, 1988, p. 3).

Le portrait de Jacques Cartier nous semble particulièrement révélateur de cette tendance lourde de l’historiographie à combler le manque d’information par une image construite, facile à fixer dans l’imaginaire collectif : « Le regard songeur, le menton posé dans la main, le bras gauche appuyé au bastingage. On ne peut plus imaginer autrement Jacques Cartier.

L’œuvre du peintre Théophile Hamel a été popularisée par les manuels scolaires, les billets de banque et de loterie » (Lebel, 1998, p. 65). Dans son livre Portraits des héros de la Nouvelle-France, Denis Martin retrace l’histoire de 20 variantes de l’explorateur français, sous forme de peintures, de gravures ou de monuments d’architecture.

Alors que le point de départ de l’image de Cartier semble être une gravure faite par Giacomo Gastaldi en 1565, représentant l’explorateur qui rencontre des Iroquois à Hochelaga (Montréal), on n’a retenu de ce tableau que la vue de profil et la barbe.

L’arrière-plan où on voit un village et surtout le geste de Cartier de serrer la main d’un des Iroquois – jugé sans doute trop « occidental » pour l’époque et en désaccord avec le discours dominant qui faisait des Iroquois des Sauvages et des ennemis – constituent des détails qui sont disparus.

Un autre tableau datant du XVIIe siècle, intitulé «Jacques Cartier matelot de St. Malo», qualifié par l’historien québécois de l’art Gérard Morisset comme étant « le faux le plus ancien qu’on connaisse au Canada », peint l’explorateur muni d’une canne et marchant aux côtés d’une femme. Finalement, au XIXe siècle, c’est le portrait de Théophile Hamel (1844), lui-même inspiré d’un portrait peint par François Riss en 1839, qui s’impose comme corps politique de Jacques Cartier (figure 1) : il est représenté sur un navire, en vêtements de cour et ayant deux épées, signe de sa noblesse.

Le paysage

En nous penchant sur les modalités de représentation du territoire dans les manuels québécois d’histoire au secondaire et en analysant le tableau Vue de Québec en 1944, de Benjamin Beaufoy, nous avons montré que le paysage, popularisé durant le régime britannique, fut instrumentalisé politiquement (Stan et Larouche, 2016).

En effet, sous le Régime anglais, les artistes britanniques comme Cornelius David Krieghoff et Wilhelm Berczy se consacrent surtout aux paysages, le premier en sublimant la nature et le second en montrant des images de richesse et de réussite sociale, comme dans le célèbre tableau La famille Woosley (1809).

Selon Crowley (2011), le côté sublime des scènes canadiennes confirme la grandeur du projet impérial contre la Nouvelle-France, en même temps que la tranquillité et le pittoresque des paysages ruraux et urbains suggèrent une population facile à gouverner et prête aux innovations britanniques.

À la différence du portrait, le paysage met l’accent sur le cadre naturel et moins sur les habitants. De ce fait, les humains sont représentés petits, lointains, à visage incertain.

Chez l’artiste britannique James Peachy (militaire actif entre 1773-1797), les personnages, vêtus de costumes traditionnels ou militaires, rappellent à la fois la présence britannique et l’authenticité des lieux et des habitants. Parmi les paysages que les manuels reproduisent, on retrouve Vue des Chutes Montmorency près de la maison du général Haldimand (1781, figure 2), Vue de la ville de Québec, (1784), Vue du pont construit sur la rivière Berthier à l’ordre du général Haldimand (1785), etc.

Selon certains historiens de l’art, Peachey a développé trois leitmotivs de la ville de Québec : l’heureux habitant, la calèche et les Chutes Montmorency. Le tableau illustré dans la figure 2, exprime une « lente et majestueuse paix, avec des personnages suspendus dans l’air » (Croweley 2011, p. 62 [notre trad.]), tandis que le titre nous renseigne sur son protecteur, le général Haldimand, à l’époque gouverneur de la Province de Québec (1777-1784).

Selon l’historien québécois de l’art Alain Parent (2005, p. 174), les tableaux de Peachey cherchent à convaincre quant à la maîtrise du territoire (la présence des militaires), le commerce et les ressources naturelles (le port, les terres fertiles, les cours d’eau et la pêche), les loisirs et le sublime, faisant de la ville de Québec une terre promise.

À partir des repères réels, comme les Chutes Montmorency ou la ville de Québec, il a construit une image politique de province bien administrée, avec des sujets britanniques heureux des conséquences de la Conquête.

La scène historique et religieuse

Si les artistes britanniques embellissent le réel et cachent les conflits et les tensions, les artistes canadiens-français du XIXe siècle, notamment Joseph Légaré, dénoncent indirectement les tensions politiques et sociales, par des scènes historiques comme l’Incendie du quartier Saint-Roch (1845) ou Le massacre des Hurons par les Iroquois (1828).

Bien que peint au XVIIe siècle, le tableau Le martyre des missionnaires jésuites en 1649 que les manuels attribuent soit à Alfred Pommier (manuel Le Québec, une histoire à construire, p. 359), soit à Étienne David (figure 3, manuel Présences, p. 12), soit à François du Creux (manuel Fresques, p. 23), représente par ses multiples variantes une mise en mémoire instaurée par l’historiographie du XIXe siècle, qui a conduit à la formation du mythe des Saints-Martyrs-canadiens.

En analysant six variantes de ce tableau, Martin (1988) démontre que le dessin appartient au père François-Joseph Bressani (1612-1672), et fut connu grâce à la gravure de Grégoire Huret, qui a servi ultérieurement de modèle à Pommier et du Creux. Ce qui frappe dans ce tableau c’est que les personnages peints reconstituent l’histoire des supplices vécus par les missionnaires entre 1642 et 1649.

On y voit entre autres, le P. Jogues tué d’un coup de hache; René Goupil et Jean de Lalande, assassinés; le P. Antoine Daniel, tué d’un coup d’arquebuse; les pères Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant torturés par les Iroquois, etc. Ce tableau rentre dans les manuels scolaires à partir du Cours d’histoire du Canada de l’abbé Ferland, de 1861 (Martin, 1988, p. 32), pour y rester jusqu’à aujourd’hui.

Un des manuels l’utilise pour expliquer la méthode d’analyse de documents iconographiques (figure 3), par la prise en compte du titre et de la source. Cependant, ces éléments sont insuffisants à notre avis quand il s’agit d’un tableau du XIXe siècle inspiré d’autres variantes ayant circulées deux siècles auparavant.

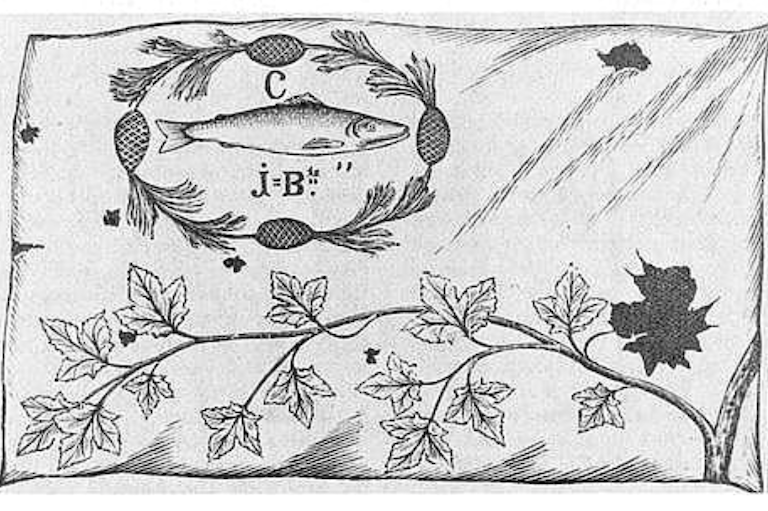

Le simple fait de remonter au premier tableau connu, dessiné en cartouche sur une carte géographique et accompagné d’un autre tableau représentant des Hurons christianisés qui prient (figure 4), permettrait de mieux comprendre que les Amérindiens n’étaient pas considérés au XVIIe siècle comme étant tous des êtres cruels.

Il est intéressant de s’attarder sur les détails de ces variantes successives : de tatouages sur la peau des Amérindiens qui n’apparaissent pas sur l’image originale, mais qui accentuent leur côté sauvage, des auréolas de saints (dans un tableau des années 1930, qui souligne la canonisation de quelques martyres), des décors de deuxième plan qui changent : des pères fusillés et des églises brûlées, des clôtures d’un village, des sapins, etc., car ces détails témoignent des préoccupations de l’époque dans laquelle on les a ajoutés.

Au premier plan de tous ces tableaux, on y voit un chaudron de cuivre qui permet d’appréhender les tensions qu’engendre l’appropriation d’un outil issu d’une autre culture. On remarque également des armes à feu, ainsi que des couteaux et des haches en fer, utilisés contre les missionnaires, ce qui rappelle qu’au XVIIe siècle la religion était, avant tout, une forme de domination politique et culturelle à laquelle les Amérindiens ont tenté de résister.

Conclusion

Les tableaux artistiques présents dans les manuels d’histoire représentent des témoins privilégiés de l’époque qui les a produits.

Alors que le Régime français place l’art sous le signe de la croix, le Régime anglais valorise les paysages pour camoufler la violence et les tensions ethniques du début du XIXe siècle. Instrumentalisés à des fins nationalistes, plusieurs tableaux artistiques réalisés au XVIIe siècle sont repris, modifiés, retouchés, afin de créer un panthéon de héros canadiens-français.

Nous pensons que ces tableaux à plusieurs variantes représentent un matériel d’exception pour développer des compétences découlant de l’analyse des sources primaires (Stan et Larouche, 2016). Comme le montre la didacticienne Marie-Claude Larouche (2014), l’interprétation des sources primaires devrait commencer par l’effet artistique que produit l’image chez celui qui regarde. Ensuite, une critique externe et interne (menée en équipe ou à l’aide de l’enseignante) devrait révéler les multiples variantes d’un même tableau.

Un regard de détail permet de saisir les invariantes, ainsi que les ajouts ou retouches faites au fil du temps. Cela entamerait une réflexion sur les significations multiples du tableau et permettrait de saisir l’écart temporel entre les productions successives et la situation représentée.

Nous pensons, à l’instar d’Annie Duprat, que l’analyse de documents iconographiques «s’accompagne nécessairement d’une étude croisée de leurs origines intellectuelles et culturelles, des conditions de leur fabrication et de leur effet-action dans la société qui les a produites» (Duprat, 2007, p. 16), afin de dépasser l’affectif et de tirer profit de l’examen minutieux des tableaux artistiques.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).