L’épidémie du typhus de 1847

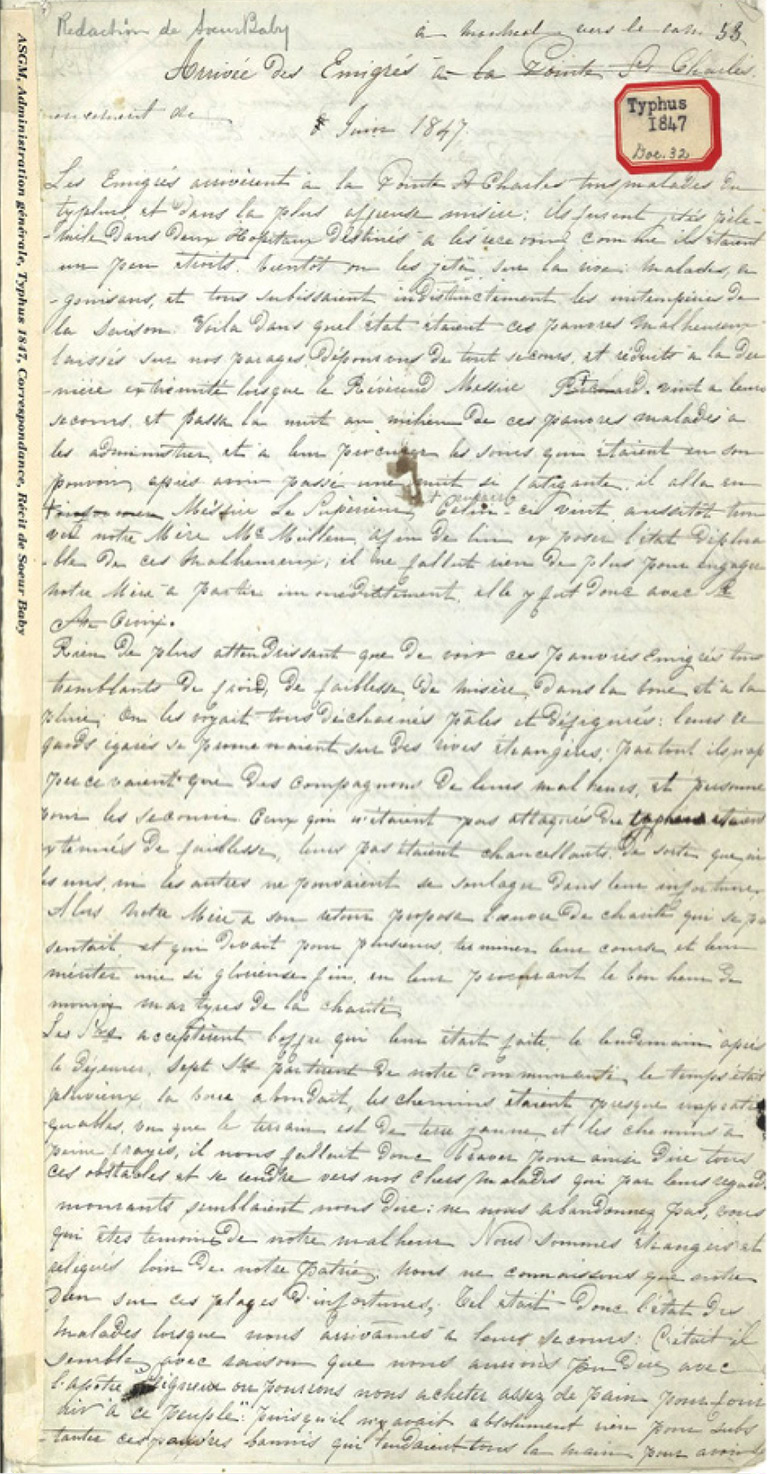

Dans les archives de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal (les Sœurs Grises), nous avons trouvé le récit de Sœur Baby qui témoigne des conditions de vie difficiles des immigrants irlandais atteints du typhus, arrivés à Montréal en 1847. Les Sœurs Grises ont fait un effort considérable cette année-là pour tenter de soigner les malades.

Un autre document d’archives des Sœurs Grises raconte les principaux événements liés à l’épidémie de typhus qui a frappé Montréal en 1847.

La maladie du typhus s’était déjà manifestée au Canada, mais jamais avec une telle intensité. Le typhus s’est déclaré ici pour la première fois en 1659. En 1746, la maladie avait durement touché les soldats français en route vers l’Acadie et les Mi’kmaqs de cette région, mais l’épidémie de 1847 a eu des conséquences bien plus graves.

Cette année-là, une vague importante d’immigrants en provenance des îles britanniques est arrivée au Canada. En tout, 98 000 immigrants, dont 78 700 Irlandais, ont passé par le port de Québec pour entrer au pays.

Les Irlandais avaient quitté leur pays à cause de la Grande famine qui, depuis 1845, rendait leur vie très difficile. La Grande famine (1845-1852) est causée notamment par un parasite, le mildiou, qui s’attaque à la pomme de terre.

La crise est étendue à l’Europe entière, mais touche particulièrement l’Irlande, où la paysannerie pratiquant la monoculture de la pomme de terre est particulièrement vulnérable.

Principale culture en Irlande, le parasite entraîne une baisse de 40 %25 de la production en 1845. Principalement locataire des terres ou petit propriétaire terrien, une grande partie de la paysannerie irlandaise est expulsée des terres.

Affamée, la population irlandaise est dévastée par la famine, près d’un million d’entre eux périssent. Ceux disposant d’un petit pécule choisissent de fuir l’Irlande, laissant derrière eux les plus pauvres et les plus vulnérables.

Sur les 9 millions d’Irlandais (chiffre avant la famine), 2 millions se réfugient en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Véritable diaspora irlandaise, l’immigration se continue par la suite, devenant un phénomène structurel. Cette situation a amené les autorités à encourager l’émigration, malgré l’épidémie de typhus qui faisait déjà rage.

Souvent en mauvaise santé à l’embarquement, les immigrants ont dû s’entasser dans les bateaux qui les emmenaient au Canada dans des conditions d’hygiène déplorables. Le contexte était donc idéal pour que le typhus se propage à grande échelle.

La maladie, qui se caractérisait par une fièvre intense, des éruptions cutanées douloureuses et un état de faiblesse extrême proche du coma, pouvait tuer les malades en seulement trois à quatre jours. Le typhus est une bactérie transmise par les insectes (acariens, puces et tiques) vivants sur le dos des rongeurs, comme le rat.

La surpopulation sur les bateaux et les conditions d’hygiène déficientes contribuèrent à l’incubation de la maladie et à sa transmission à l’homme.

Ainsi, en 1847, plus de 9 000 immigrants en provenance des îles britanniques sont morts du typhus durant la traversée de l’océan. Environ 5 000 cadavres ont été jetés à la mer pendant le voyage et on en a trouvé encore plus de 2 000 lorsque les bateaux ont atteint leur destination.

À leur arrivée au Canada, on a fait transiter les immigrants par Grosse-Île, un lieu de quarantaine. Sur cette île, 10 037 personnes ont trouvé la mort.

Ceux à qui l’on a permis de continuer la route ont propagé ensuite l’épidémie à Québec, à Montréal, à Kingston et à Toronto. Montréal a été l’une des villes les plus touchées au Canada-Est. En effet, entre le moment où les premiers bateaux sont arrivés, en mai 1847, et celui où l’on a déclaré la fin de l’épidémie, en avril 1848, plus de 6 000 immigrants sont décédés.

Les autorités coloniales avaient été en mesure d’organiser la mise en quarantaine des arrivants sur l’île de Grosse-Île, mais ils n’avaient pas prévu que l’épidémie se propagerait quand même sur le territoire.

Les infrastructures de Grosse-Île n’étaient donc pas prêtes à faire face à une épidémie d’une telle ampleur. Les immigrants qui ne semblaient pas contaminés par le typhus pouvaient continuer leur route, mais plusieurs d’entre eux étaient tout de même porteurs de la maladie et ont contribué à la répandre dans les bateaux qui se dirigeaient vers Québec ou Montréal. Par conséquent, les autorités montréalaises ont dû réagir rapidement pour tenter de freiner la propagation de la maladie en ville.

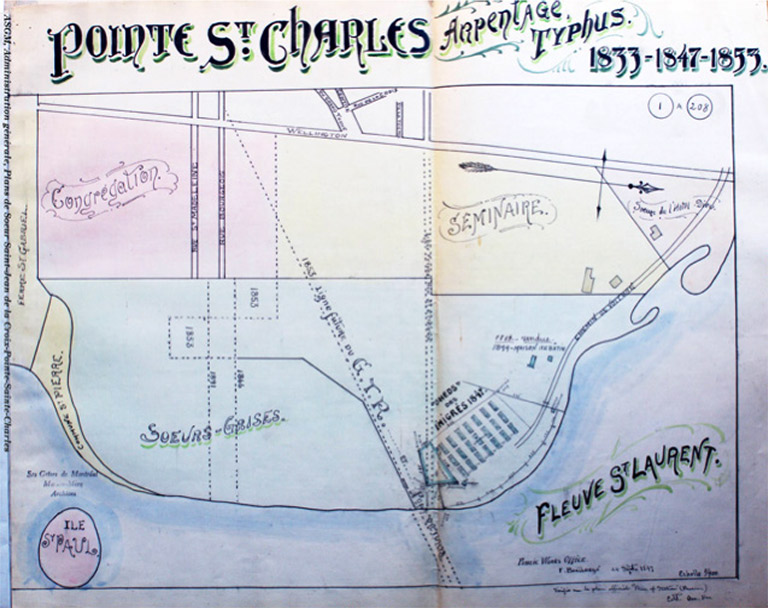

Prises au dépourvu, afin d’éviter que les malades ne s’entassent sur les quais, elles ont décidé de placer les premiers immigrants malades dans des sheds (baraques) à Pointe-Saint-Charles, non loin du lieu autrefois occupé par les travailleurs du canal de Lachine.

Les trois sheds construits au début n’ont rapidement plus suffi à la demande et le maire de Montréal, John Easton Mills, en a fait construire d’autres. Il s’est porté lui-même volontaire pour aider à soigner les malades; le typhus l’a emporté malheureusement au mois de novembre.

En ville, les résidents qui contractaient la maladie ont aussi été soignés au Montreal General Hospital.

Les autorités avaient donc trouvé un endroit assez isolé du reste de la population pour envoyer les immigrants malades, mais il fallait aussi trouver une façon de les soigner.

Traditionnellement, c’était les ordres religieux qui s’occupaient du soin des malades à Montréal. En plus, avec l’arrivée de Mgr Bourget à la tête de l’évêché de Montréal en 1840, les communautés religieuses ont connu une grande période de croissance.

C’est ainsi que plusieurs communautés religieuses se sont portées volontaires pour prêter main-forte aux immigrants qui arrivaient contaminés, affaiblis et sans ressource.

Les Sœurs Grises ont été les premières à offrir leur aide aux autorités qui étaient très contentes de pouvoir compter sur les organisations religieuses. Cela leur évitait en plus d’avoir à payer des employés laïcs.

Plusieurs sœurs se sont donc rendues dans les baraques de Pointe-Saint-Charles, qu’elles appelaient les hôpitaux ou les ambulances, pour prodiguer des soins aux malades et les soulager autant qu’elles le pouvaient. Ce qu’elles y ont trouvé à leur arrivée était inimaginable et profondément troublant.

La description qu’on pouvait lire dans les annales de La terrible épidémie de 1847 était saisissante :

Jamais langue humaine ne pourrait rendre l’affreux et repoussant spectacle qui s’offrit à leurs regards!!! Des centaines de pestiférés dans la saleté la plus dégoûtante, gisant pour la plupart sur le plancher nu, aux prises avec la mort et dans des souffrances que la plume se refuse à décrire.

À ce rebutant et navrant spectacle, nos sœurs restèrent immobiles et muettes de stupéfaction, bientôt elles pâlirent et se sentirent faiblir autant par l’infection qui s’exaltait en vapeur de ce fétide et vaste tombeau que ce qu’elles voyaient et entendaient dans ce pêle-mêle d’hommes, de femmes, d’enfants, de morts et de mourants, distinguant, à travers cette horrible et indescriptible confusion, tantôt la voix saccadée, rauque et sépulcrale d’hommes en délire, se débattant contre le feu d’une fièvre dévorante; plus loin, les lamentations de femmes implorant la pitié, se tordant les mains et redemandant leur mari et leurs enfants qu’elles ne voyaient plus autour d’elles.

Ici, la voix faible et plaintive de délicates jeunes filles, s’adressant à leur mère, à leurs frères et sœurs déjà dans la tombe et les suppliant au nom de Dieu de leur donner un peu d’eau pour rafraîchir leurs lèvres brûlantes.

À côté, de pauvres adolescents aux membres crispés, à la poitrine haletante d’où s’échappait le râle de la mort. À droite, à gauche, les pleurs, les cris de désespoir de petits innocents se mourant de faim sur le sein tari de leurs mères agonisantes; puis çà et là, de hideux cadavres déjà en pourriture et exhalant une infection à faire pâmer et reculer d’épouvante!!!

Plus nos sœurs, d’un pas lent, s’avançant dans le sinistre enceinte et plus le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux leur paraissait horrible et la tâche entreprise bien au-dessus des forces humaines!

Comme pour ajouter à leur souffrance, les malades devaient s’entasser dans les baraques de bois de Pointe-Saint-Charles sur un terrain boueux.

Dans chaque baraque qui mesurait 100 à 200 pieds de longueur et 30 à 40 pieds de largeur, on pouvait retrouver jusqu’à 180 couchettes qui étaient en fait de simples planches de bois recouvertes d’un peu de paille.

La situation était désolante et les malades, trop nombreux. Les pauvres sœurs faisaient de leur mieux, mais elles étaient incapables de prendre soin de tout le monde. Il arrivait donc souvent que les mourants se retrouvaient entourés de cadavres qui étaient passés inaperçus tellement l’endroit était surpeuplé.

Les premiers cas de fièvre ont été observés le 26 mai et, déjà le 21 juin, on rapportait que 850 personnes occupaient les sheds et que 20 personnes décédaient en moyenne chaque jour.

Rapidement, les Sœurs Grises ne sont plus assez nombreuses et demandent de l’aide. Ainsi, à Pointe-Saint-Charles, pendant toute la durée de l’épidémie, les religieuses des congrégations des Sœurs Grises, des Sœurs de la Providence et des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, de même que les prêtres sulpiciens et quelques jésuites, se sont relayés au chevet des malades, aidés de quelques médecins et infirmières.

Arrivées le 8 juin, les Sœurs Grises ont accueilli avec soulagement les Sœurs de la Providence qui venaient leur prêter main- forte dès le 20 juin.

Rapidement, plusieurs sœurs Grises ont été atteintes du typhus. Leur congrégation a donc quitté les sheds le 7 juillet pour tenter de se remettre sur pied. Les Sœurs de la Providence y ont demeuré jusqu’au 30 septembre, mais ont été aussitôt aidées des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, à qui l’on a donné une permission spéciale pour sortir de leur cloître dès le 2 juillet.

Elles ont cependant quitté l’endroit une semaine plus tard pour aller soigner les prêtres qui avaient contracté la maladie. Le 26 septembre, les Sœurs Grises étaient de retour aux sheds et y sont restées jusqu’à leur fermeture en avril 1848.

Même si ces trois congrégations religieuses ont fait de leur mieux pour soulager les malades, elles n’étaient jamais assez nombreuses et ont dû demander de l’aide à d’autres communautés de l’extérieur de la ville : les Sœurs Grises ont appelé leurs consœurs d’Ottawa et les Hospitalières, leurs consœurs de La Flèche en France.

On peut vraiment dire que les communautés religieuses ont fourni le plus grand effort lors de l’épidémie. Ce sont elles qui ont tenu à bout de bras les organisations responsables de soigner les malades et elles sont parvenues à s’en sortir malgré une aide très limitée de l’État.

Le rôle qu’elles ont joué auprès des malades était donc considérable. Les sœurs avaient effectivement beaucoup d’autorité sur ce qui se passait aux sheds et elles restaient au chevet des malades beaucoup plus longtemps que les médecins, ce qui leur permettait de savoir de quoi les malades avaient vraiment besoin.

En plus de les soigner du mieux qu’elles pouvaient, elles leur offraient un soutien moral très important. Évidemment, elles en profitaient aussi pour faire du prosélytisme et tenter de convertir certains protestants.

Par contre, leur grand dévouement auprès des malades ne les a pas épargnées. Plusieurs religieux et religieuses ont attrapé le typhus durant leur présence dans les sheds.

On a même craint à un moment que la maladie décime les congrégations religieuses. Plus d’une trentaine de religieux et religieuses ont été affectés et au moins quatre sœurs de la Providence, cinq hospitalières, cinq sulpiciens et sept sœurs Grises sont décédés.

Malgré cette dure épreuve, toutes les communautés se sont relevées et ont poursuivi leurs œuvres charitables. Une fois l’épidémie passée, les ordres religieux féminins ont continué à aider les immigrants en créant des orphelinats et des asiles pour accueillir les enfants et les personnes âgées seuls ou malades.

Pour marquer l’implication des congrégations religieuses, Mgr Bourget commande à Théophile Hamel un ex-voto présentant l’épreuve de l’épidémie de typhus à Montréal. Depuis 1849, le tableau trône sous le jubé de l’orgue à l’entrée de la chapelle de Notre-Dame-du-Bonsecours de Montréal.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).