La Place des Arts, premier dossier de la Révolution tranquille

Le 21 septembre 2013 marquait le 50e anniversaire de l’inauguration de la Place des Arts; plus de quatre millions et demi de personnes s’y étaient présentées, démontrant que l’institution aura dépassé de loin toutes les attentes.

Cet anniversaire pratiquement passé inaperçu à Montréal, ignoré au Québec, ne signifiait à l’évidence rien de particulier tant pour le public que pour les médias, ces derniers invariablement préoccupés du quotidien et toujours obsédés par tout ce qui est susceptible de maintenir et d’augmenter les cotes d’écoute et le tirage.

Quelle occasion aura-t-on alors manqué de se remémorer l’un des épisodes les plus palpitants de l’histoire récente du Québec, celle, fondamentalement, de la transition du pouvoir de Maurice Duplessis à Jean Lesage, hors des vieux clichés, comme celui, si persistant et simpliste de « la grande noirceur », et d’en avoir dégagé les traits saillants qui constituent la trame de l’histoire.

Le quatrième pouvoir, celui des médias, est passé à une nouvelle génération à l’évidence peu soucieuse de l’histoire, hormis celle des hommes politiques, pourtant si indispensable à la compréhension de l’évolution de toute société.

Préalable

L’idée d’une salle de concert pour Montréal était liée à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) qui, depuis 1935 tenait ses concerts à l’auditorium du Plateau, à proximité du Parc Lafontaine. C’était un pis-aller qui comportait l’avantage de satisfaire tant la clientèle anglophone que francophone.

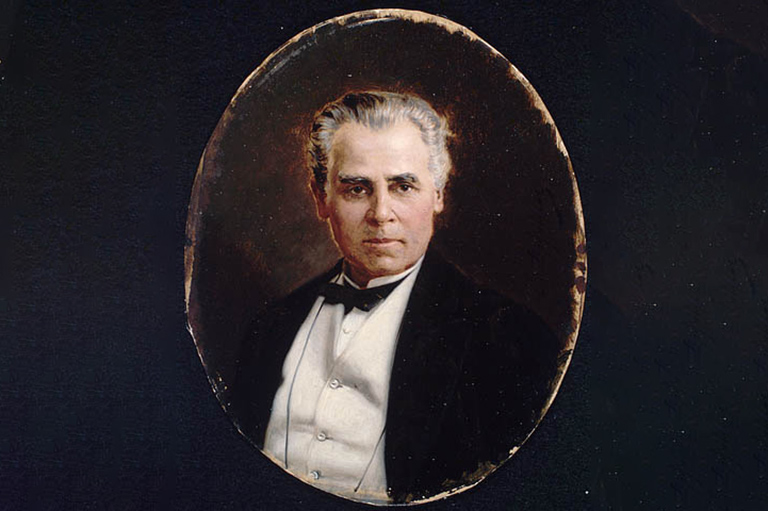

M. Louis-Athanase David, député libéral de Terrebonne à l’Assemblée législative de Québec et Secrétaire de la province, n’était pas étranger à cette décision : « Nous irons vers l’Est, avait-il déclaré, et donnerons à la population canadienne-française les concerts symphoniques auxquels elle a droit. »1

La ville de Montréal, alors la métropole du Canada, accueillait déjà les plus grands solistes d’Europe et d’Amérique, tous tenus de s’accommoder tant bien que mal non seulement d’une salle de concert des plus rudimentaires, mais dépourvue de loges pour les artistes.

Un étudiant en droit, placeur à l’auditorium, en sera abasourdi, humilié en tant que fier citoyen de Montréal, au point de se promettre d’y remédier lui-même, un jour. Il se nommait Jean Drapeau.

Jeune avocat, il s’est d’abord fait un nom dans les années 50 en collaborant avec Pacifique Plante, cet ancien directeur de la police de Montréal, chargé de mener une enquête sur la moralité publique dans la métropole.

Jean Drapeau fut élu maire de Montréal le 25 octobre 1954; son principal objectif : doter Montréal d’une salle de concert appropriée pour l’Orchestre symphonique de Montréal.

Il s’agissait d’un projet considéré comme utopique par tous ceux qui l’avaient envisagé avant lui, en raison surtout du clivage socio-culturel et économique entre l’Ouest et l’Est. Le jeune maire Drapeau n’avait qu’un seul atout en main, sa détermination.

Sept mois après avoir été élu maire de Montréal, il réunit au restaurant municipal Hélène de Champlain vingt-quatre personnes, en majorité des avocats et des hommes d’affaires, pour les convaincre de la nécessité de doter Montréal d’une salle de concert à la mesure de ses besoins et à la hauteur de ses aspirations.

Avant de lever la séance, il prit soin de faire souscrire à chacun, sur-le-champ, la somme de cent dollars (l’équivalent de dix fois plus, de nos jours) pour constituer les fonds nécessaires à la mise sur pied du projet qui lui tenait tant à cœur. Il ne lui restait plus qu’à devoir surmonter, un à un, chacun des obstacles qui lui barraient la route.

La ville de Montréal était alors légalement une cité et sa charte ne lui permettait pas de s’engager dans un projet immobilier de grande envergure comme la construction d’une salle de concert; or le droit de légiférer était le pouvoir exclusif du gouvernement provincial, alors dirigé par Maurice Le Noblet Duplessis.

Il y avait un hic : Jean Drapeau avait été préalablement candidat (défait) pour le Bloc populaire, dirigé par André Laurendeau; le premier ministre était reconnu pour avoir la mémoire longue en pareille matière.

Comment allait-il accueillir la requête d’un adversaire politique de la veille ? Au dire de monsieur Drapeau, le premier ministre du Québec se montra très accueillant à son égard et d’emblée réceptif à l’idée d’entériner la requête du groupe de citoyens de Montréal.

Ainsi, la Loi pour faciliter l’établissement et l’administration d’une salle de concert à Montréal2 fut- elle adoptée par l’assemblée législative le 26 janvier 1956 et sanctionnée le 2 février de la même année.

De même, Duplessis se montra favorable à l’adoption d’une structure tripartite pour la corporation à naître, qui serait constituée de représentants en nombre égal de la province, de la ville et des souscripteurs. Il s’agissait d’une innovation audacieuse pour l’époque.

Avait-on envisagé un nom pour la nouvelle corporation ? Dans quel ‘quartier’ envisageait-on de construire la salle de concert ? Duplessis était friand des calembours, il y excellait, nous pouvons y voir la source de l’appellation Centre Sir Georges-Étienne Cartier (C.S.G.E.C.).3

Il ne restait plus au maire de Montréal qu’à aborder la redoutable question financière, celle dont tout dépendait pour la suite des choses. Le premier ministre accepterait-il que la province de Québec souscrive le même montant que la ville de Montréal, soit deux millions cinq cent mille dollars?

Une somme considérable alors. Rien ne s’y opposait : c’était donc acquis! La rencontre prit fin, comme elle avait débuté, par une cordiale poignée de mains.

Le lecteur averti ne manquera pas d’en être surpris, cette rencontre au sommet contredisant d’emblée tous les sombres clichés colportés par nombre d’intellectuels jusqu’à ce jour. Ce que tout le monde a toujours ignoré, a fortiori, cinquante ans plus tard, c’est que sans Duplessis, il n’y aurait pas eu de Place des Arts!

Se posait dorénavant la question primordiale du concept de l’aménagement d’une salle de concert à Montréal. Comme New York était alors à l’avant-garde dans tous les domaines, il fut décidé de confier à la firme Raymond Loewy/William Snaith, de N.Y., l’élaboration d’un plan directeur4 que, par la suite, un bureau d’architectes de Montréal5, choisi par voie de concours, serait tenu de dévélopper.

Les administrateurs du C.S.G.E.C eurent à faire face à nombre de décisions onéreuses : la nature du sol argileux nécessitant la construction de murs de soutènement tout autour du quadrilatère formé des rues Sainte-Catherine, Jeanne-Mance, Ontario et Saint-Urbain; la construction d’un couloir souterrain pour donner accès au Métro, bientôt en construction; pourvoir le complexe architectural d’un garage souterrain; aménager une voie d’accès pour les taxis; prévoir des fondations pour les immeubles à venir et installer un système de chauffage central pour l’ensemble des édifices à venir.

Ce à quoi s’ajoutait, de surcroît, l’achat du magasin à rayons Woodhouse, situé rue Sainte-Catherine, angle Saint Urbain, et le coût de sa démolition. De huit millions, on était passé à une vingtaine de millions!

Place des Arts — Éphéméride

14 juin 1894 : Inauguration du Massey Hall à Toronto.

1894 à 1896 : L’honneur d’avoir dirigé le premier ensemble symphonique de Montréal revient à Guillaume Couture qui présenta dix-huit concerts, de 1894 à 1896, à la salle Windsor, de l’hôtel du même nom.

1902 : Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec.

1930 : Fondation de The Montreal Orchestra.

1932 : Inauguration du Palais Montcalm à Québec.

16 novembre 1934 : Annonce par M. Louis-Athanase David, député et secrétaire de l’Assemblée législative du Québec, de la fondation de la Société des concerts symphoniques de Montréal, dont l’appellation Orchestre symphonique de Montréal/Montreal Symphony Orchestra sera adoptée en 1954.

4 janvier 1935 : Le premier concert de la Société des concerts symphoniques de Montréal, donné à l’auditorium de l’École supérieure Le Plateau, fut dirigé par le chef Rosario Bourdon.

1939 : Fondation de l'organisme Les Festivals de Montréal/The Montreal Festivals par M. et Mme Louis-Athanase David. Ce festival fut présidé jusqu’en 1951 par Mme David (née Antonia Nantel), pianiste et artiste lyrique, par la suite, par M. Paul Gouin, de 1952 à 1955 et, enfin, de 1956 à 1965, par M. Robert Letendre, l’un des membres de la corporation Centre Sir George-Étienne-Cartier (1956).

2 février 1956 : La Loi pour faciliter l’établissement et l’administration d’une salle de concert à Montréal fut adoptée par l’Assemblée législative le 26 janvier 1956 et sanctionnée le 2 février de la même année (S.Q. 1955-56, c. 24), sous le gouvernement de l’Union nationale dirigé par Maurice Duplessis.

11 février 1961 : La cérémonie de la première pelletée de terre du chantier a eu lieu le 11 février 1961.

21 septembre 1963 : La Grande Salle de la Place des Arts, ultérieurement rebaptisée Salle Wilfrid-Pelletier, fut inaugurée le 21 septembre 1963 par un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Wilfrid Pelletier, pour l’hymne national ‘O Canada’, et de Zubin Mehta pour le programme. En lieu et place de la IXe symphonie de Beethoven (exigeant chœur et solistes), c’est la première symphonie de Gustav Mahler qui fut exécutée, en raison d’un conflit de travail opposant l’Union des Artistes de Montréal et l’Actors’ Equity de New York.

L’horizon s’obscurcit

Conscients de la nécessité d’informer le public via les médias, les administrateurs ont eu recours à la firme Editorial Associates pour émettre des communiqués de presse.

Ces derniers, conformément au ton de la presse anglophone, acquise sans réserve au projet d’une salle de concert à Montréal, ne portaient que sur les caractéristiques du nouvel immeuble : l’atmosphère était au beau fixe.

Il en allait différemment de la presse française, en partie alimentée par les nationalistes, notamment par le Rassemblement pour l’indépendance nationale (R.I.N.), au faîte de son existence, d’où bientôt deux slogans dévastateurs : « La Place des Arts, la place des autres »; « La Place des Arts, la Place des Anglais ».6

Voilà qui augurait fort mal. Personne, par ailleurs, n’avait anticipé qu’Actors Equity, le puissant syndicat américain de la scène, allait revendiquer la mainmise sur la naissante institution, jouissant depuis toujours de l’hégémonie complète non seulement aux États-Unis mais au Canada tout entier.

Et comble de malheur pour le C.S.G.E.C., l’Union des artistes de Montréal, constituée de comédiens et comédiennes à l’avenir incertain, jusqu’alors un syndicat de boutique dirigée par l’un des leurs, Pierre Boucher, un homme clairvoyant, allait jouer un rôle décisif.

Ce dernier saisit au vol l’occasion rêvée de faire de son syndicat une véritable entreprise d’affaires, à l’instar des autres, disposant de pouvoirs et de moyens financiers nécessaires à son bon fonctionnement.

S’imposer comme syndicat exclusif à la Place des Arts, quelle perspective! Assuré de l’appui des médias et surtout de celui, inconditionnel, au sein du gouvernement, d’un certain ministre du nom de René Lévesque. Le combat était gagné d’avance!

Quant au C.S.G.E.C., coincé entre deux syndicats, il s’est retrouvé ipso facto dans l’impuissance totale. Nul doute alors que la question épineuse du coût de construction allait apparaître sous un jour des plus défavorables.

Entre-temps, la programmation du grand festival d’inauguration était arrêtée; la population de Montréal serait conviée à plusieurs événements artistiques du plus haut calibre.

Quant au financement du festival pour lequel la corporation ne disposait pas au préalable de budget, il serait assuré par les recettes de la soirée d’inauguration, pour laquelle le coût des billets serait de l’ordre de cent dollars, ce qui allait permettre au public d’assister à prix modique à tous les autres événements artistiques. Cette révélation suscita un nouveau slogan des plus désastreux : « La Place des Arts, la Place des riches! »7

Les administrateurs avaient envisagé une solution heureuse pour offrir au public montréalais, friand d’opéra, deux oeuvres parmi les plus populaires du répertoire, soit Otello, de Verdi, avec la participation de Jon Vickers, Tito Gobbi, Joseph Rouleau, Jean-Louis Pellerin, Claude Corbeil et Huguette Tourangeau, et Lucia di Lammermoor, de Donizetti, avec Joan Sutherland, Ann Golden, André Turp, Joseph Rouleau, Robert Savoie et Jean-Louis Pellerin.

Une nouvelle imprévue attendait le public : Covent Garden, de Londres — la célèbre maison d’opéra (dont les Rouleau, Savoie et Turp étaient) — offrait à titre gracieux les costumes, les décors, y compris l’équipe technique pour ces opéras, n’imposant à la corporation que les frais de transport, de voyage et de séjour.

Loin de satisfaire les médias francophones, ce fut un tollé : pas d’opéra français! Inimaginable! Scandaleux! C’est dans ce contexte que survint un article acerbe de Jean Hamelin, du Devoir, ce qui incita le président, Louis-A. Lapointe, à intervenir illico, par télégramme, auprès du rédacteur en chef, André Laurendeau, le 28 février, et le 6 mars, par une lettre confidentielle, doublée d’une longue mise au point, pour publication.

Me Louis-A. Lapointe, au demeurant le président du C.S.G.E.C., était président de la cimenterie Miron; homme d’affaires averti, l’un des citoyens les plus en vue de Montréal, il jouissait d’une certaine renommé comme conférencier.

Il publiera, à compte d’auteur, en fin de carrière, sous le titre Il illo tempore, — évoquant ainsi ses souvenirs de cours classique —, un ouvrage constitué de ses textes et autres écrits, dont les deux lettres mentionnées plus haut.

Dans sa lettre confidentielle, il recourt au tutoiement, ce qui atteste de sa longue amitié avec le destinataire, mais, en rétrospective, ce qui étonne, c’est l’extrême candeur dont il a fait preuve.

Il croyait vraiment que ‘son ami’ Laurendeau allait se rendre à sa requête. Dans sa deuxième lettre — pour publication — il démontre par ailleurs sa méconnaissance du style requis pour ce genre d’intervention. Au lecteur d’en juger par cet extrait :

Ceux qui prétendent représenter l’opinion publique — il y en a chez vous autant qu’ailleurs — se donnent une autorité et une importance disproportionnées à leurs véritables mérites. Ils ne se rendent malheureusement pas compte, j’ose l’espérer, de la responsabilité qu’ils assument ainsi, en créant une opinion publique, basée sur leur étroitesse de vues, sur leurs préjugés et sur leur attitude mesquine; c’est à cause de ces coups de marteau répétés, de ces gouttes d’eau chinoises (sic), presque quotidiennes, que l’on finit pas pousser à bout ceux qui, habituellement, n’ont malheureusement pas le temps d’entreprendre, tous les jours, des polémiques avec des sourds. Il est bon, cependant, de temps en temps, que l’on fasse le point et, aujourd’hui, le voilà.

On n’a jamais vu un chef de rédaction désavouer publiquement un collègue de travail; à l’occasion, publiera-t-on une brève note, proprement nommée N.D.L.D, pour corriger une information erronée, sans plus.

Cette intervention n’aurait pu changer en rien l’attitude hostile des médias d’expression française envers la Place des Arts, six mois avant son inauguration.

Le mal était fait. Lors du concert inaugural, le 21 septembre 1963, le fort contingent d’animateurs et d’animatrices de la digne Société Radio- Canada se montrera malveillant, malgré l’atmosphère de fête, l’exubérance des invités, la splendeur des lieux, la présence du premier ministre Jean Lesage, et nombre d’invités de marque, tous sous l’effet de l’admiration.

À l’extérieur, à leur décharge, rue Sainte-Catherine, c’était l’émeute : la gendarmerie à cheval avait fort à faire pour contenir une foule de manifestants bruyants.8

C’était un secret de polichinelle que René Lévesque s’était approprié le dossier de la Place des Arts9 et que le ministre des affaires culturelles, Georges-Émile Lapalme, s’était désisté de ses responsabilités alors qu’il était dans une position unique pour intervenir et restaurer l’ordre.

Soudain, ce fut le pavé dans la mare : une station anglaise de radio, ayant eu vent d’un scoop du Montreal Star, en fit état; Lévesque, par pure coïncidence, l’entendit.

Cette fois, il s’agissait d’un secret d’État bien gardé, soit l’abolition de la corporation C.S.G.E.C. dès l’inauguration passée, et la destitution de tous ses membres, y compris celle du maire de Montréal, Jean Drapeau.

Offensé, le ministre fit une sainte colère, y ayant vu une atteinte à la démocratie!10 « La plus belle salle de concert au monde », s’était exclamé le célèbre chef d’orchestre Charles Munch.

Voilà que le gouvernement Lesage, sous l’instigation d’un ministre dont ce n’était pas le champ de compétence, commettait un geste aussi déplacé! Jean Drapeau démissionnera aussitôt pour éviter l’affront. Ce fut l’impasse.

Contribution financière

« La Place des Arts a reçu de la Province de Québec un don en argent de 2 500 000 $, un terrain d’environ 100 000 pieds carrés qui représente à peu près le quart de la superficie totale du quadrilatère Ste-Catherine — Jeanne-Mance — Ontario — St-Urbain et la promesse que la dépense effectuée pour l’acquisition, au prix de 1 500 000 $ de la propriété de la Commission des écoles catholiques serait remboursée.

La Place des Arts a reçu de la Cité de Montréal une somme de 2 325 000 $, la cession d’un bout de rue pour un dollar et l’assurance de garantie d’emprunts jusqu’à concurrence de 10 000 000$.

Le public a souscrit 1 758 969,76 $ dont 353 892,82 $ n’avaient pas encore été versés au 3 janvier dernier [1963]. Ces souscriptions comprennent environ 500 000 $ provenant de quelque 500 compagnies, environ 1 000 000 $ provenant de quelque 4 600 individus. […]

Le gouvernement fédéral a offert de contribuer de (sic) 1 500 $ par son Conseil des Arts, pour la composition d’une œuvre canadienne qui sera jouée au concert inaugural.

À part Montréal, aucune autre municipalité n’a contribué à la Place des Arts.

Sur cette base, chaque citoyen de Montréal peut affirmer qu’il a contribué d’environ deux dollars de l’argent de ses taxes municipales et chaque citoyen de la province de Québec environ cinquante cents de ses taxes provinciales. »

Source : Lettre du président de la C.S.G.E.C., Louis-A Lapointe, adressée au rédacteur en chef du Devoir, André Laurendeau et datée du 6 mars 1963. Cette lettre n'a pas été publiée.

Dénouement

« C’est l’homme qui fait l’histoire et non pas l’histoire qui fait l’homme », a écrit Henri Massis. La Place des Arts connaissait depuis le premier jour un succès qui dépassait de loin toutes les attentes, mais sa situation financière était à ce point précaire qu’il fallait la régler dans les plus brefs délais.

Les administrateurs de la C.S.G.E.C., en fin de piste, à leur insu, comme nous venons de le voir, toujours à la recherche d’une source constante de revenus, envisagèrent en désespoir de cause d’accorder un contrat à long terme à une pétrolière pour l’exploitation d’un poste d’essence, dans les limites du quadrilatère.

Pouvait-on, en rétrospective, commettre une plus grave erreur ? À titre de président du comité exécutif, Lucien Saulnier recevait d’office un exemplaire des procès-verbaux.

Il faut rappeler que le maire de Montréal, Jean Drapeau, et le président du comité exécutif, Lucien Saulnier, formaient un formidable tandem; monsieur Saulnier avait acquis l’habitude de tempérer les ardeurs du maire de Montréal.

C’est ainsi que les administrateurs de la corporation reçurent une lettre sobre mais sans équivoque de la part du président du comité exécutif les dissuadant de donner suite à leur résolution.11

Il en ressort que le rôle de monsieur Saulnier, homme d’une grande probité, d’une discrétion remarquable, aura été extrêmement important à l’époque cruciale de l’embrouillamini de la Place des Arts, dans les années soixante.

Erreur sur la personne

Lors de l’aménagement de l’espace qui relie depuis peu la Salle Wilfrid-Pelletier à la Maison symphonique, on a apposé sur un mur une plaque commémorative pour rendre hommage à monsieur Georges-Émile Lapalme, premier titulaire du ministère des affaires culturelles sous le gouvernement Lesage.

Cet honnête homme est étranger tant à l’existence de l’institution qu’à sa survie en temps de crise : cette singulière erreur doit être corrigée prestement.

La réalité historique, incontestable, c’est que sans le maire Jean Drapeau, l’instigateur et le promoteur du projet, et sans le premier ministre Maurice Duplessis, qui l’a rendu possible par sa législation et son aide financière, il n’y aurait pas eu de Place des Arts.

« Le réel ne peut s’exprimer que par l’absurde », a écrit Paul Valéry : nous y sommes. Combien d’hommes et de femmes, Louis-Athanase David et sa femme, née Antonia Nantel, en tête, mériteraient la reconnaissance des générations montantes ? Ils sont légion.

Quelle misère, par exemple, qu’il n’existe aucune inscription à Montréal pour rappeler l’apport incomparable des Nicolas Koudriatzef et Ludmilla Chiriaeff!

Certaines erreurs sont irréparables; d’autres, heureusement, pas : c’est une question de dignité, de respect et de gratitude pour toute société.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).