Femmes de Nouvelle-France

Qui peut remonter les lignages maternels de son arbre généalogique? Qui peut donner les noms de famille de ses quatre arrière-grands-mères ? Qui peut parler des métiers qu’elles ont exercés? Il faut bien le constater, dans la culture commune, l’histoire de nos familles est amputée de moitié et la mémoire féminine s’efface en moins d’une génération.

Et qui plus est, quand on évoque les femmes de la Nouvelle-France, ce sont les Françaises débarquant en Amérique qui viennent à l’esprit : les Filles du roi, mères de la nation; les femmes fortes comme Jeanne Mance ou Marguerite d’Youville; les saintes Marie de l’Incarnation ou Marguerite Bourgeois; les héroïnes comme Madeleine de Verchères. Mais ce faisant, on omet les femmes des Premières Nations pourtant les plus nombreuses et absolument essentielles au développement du pays.

C’est normal, comme l’a montré, Rosemarie Brodeur dans son mémoire de maitrise, l’histoire des femmes de l’époque moderne occupe en moyenne 1,2% de la trame narrative des manuels d’histoire francophones et anglophones enseignés au CÉGEP publiés entre 1990 et 2010! Comme si les recherches historiques sur les femmes depuis les cinquante dernières années ne percolaient pas jusque dans nos écoles et le grand public.

La faute en incombe aux historiens des 19e-20e siècles sur lesquels reposent encore l’historiographie et l’enseignement actuel de l’histoire — la plupart d’entre ces historiens sont des bourgeois pour qui les tâches ménagères vont de soi, le travail des ouvrières, paysannes et artisanes ne comptent pas et surtout, les revendications féminines mènent au monde à l’envers. Un tel topos des relations conjugales doit faire rire tout en renforçant la hiérarchie fondamentale de la société.

Afin de ne pas déstabiliser l’ordre du monde patriarcal, il faut éviter que les femmes s’approprient l’autorité « naturelle » des hommes. Or la constante répétition de telles moqueries au cours des siècles, indique que le « problème » persiste et que les Françaises possèdent bel et bien des pouvoirs pragmatiquement reconnus par leur société.

Rappelons qu’entre 1559 et 1661, de Catherine de Médicis à Anne d’Autriche, la France connait soixante ans de régence féminine. Dans les mêmes années, se développe un véritable féminisme catholique qui, au nom de l’égalité des sexes devant le salut, prescrit aux honnêtes femmes la même obligation que les hommes, de « se rendre utiles au public ».

Des deux côtés de l’Atlantique, les femmes de toutes conditions investissent massivement leurs argents, leurs temps et leurs énergies dans ce qui constitue les fondements de la société civile : la bienfaisance, l’éducation, la santé afin de reconstruire la France qui relève de quarante ans de guerres civiles et religieuses et de, simultanément, construire une France nouvelle en Amérique.

Ainsi, des femmes de pouvoir jusqu’aux plus humbles dévotes, toute une génération de Françaises, exactement contemporaines des Marie de l’Incarnation, Madeleine de la Peltrie, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys, se vouent à relever le royaume et à l’étendre en Amérique.

L’importance de leurs pouvoirs se lit en effet, a contrario, dans les estampes qui circulent à partir des années 1660 au moment de la prise de pouvoir personnel de Louis XIV, le roi masculiniste, et qui mettent en scène Lustucru (L’eusse-tu-cru), un forgeron tantôt « raccomodeur » des langues des femmes qui ne savent pas se taire, tantôt carrément « opérateur céphalique », qui offre de « reforger et repolir sans faire mal ny douleur les testes de Femmes Accariastres, Bigeardes, Criardes, Diablesses, Enragées, Fantasques, Glorieuses, Hargneuses, Insupportables, Lunatiques, Meschantes, Noiseuses, Obstinées, Piegriesches, Revesches, Sottes, Testues, Volontaires, et qui ont d’autres incommodités, le tout à prix raisonnable aux riches pour de l’argent et pauvre gratis ».

Témoignent aussi de ces pouvoirs féminins, les railleries contre les Précieuses, qui, loin d’être ridicules, tentent alors d’éviter que disparaisse des dictionnaires et du langage courant la féminisation des termes de métiers et de fonctions dont usent les Français pour parler des autrices, médecines, sculpteresses, peintresses, demanderesses, apothicairesses, thrésorières, etc.

Remarquons qu’en Nouvelle-France, Marie de l’Incarnation pour qui, en grammaire, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, utilise le terme de « capitainesse », pour expliquer le pouvoir des femmes autochtones dans leurs sociétés.

Les hommes des 17e et 18e siècles ne peuvent se penser sans femmes

En Nouvelle-France comme en France s’imposent des documents normatifs, comme la Coutume de Paris, qui, émanant de la plume éminemment masculine de certains hommes d’Église, de juristes, de médecins mêmes, et suintant la misogynie, insistent sur la place seconde réservée aux femmes dans la société. Le colonialisme cherche à imposer cet état de fait aux colonisés.

Ce contexte figé d’autrefois dicte encore aujourd’hui les représentations que fait l’historiographie des femmes fortes de la Nouvelle-France, qu’elle présente comme des exceptions, voire des miracles. Mais cet argument de l’exceptionnalisme n’explique pas la place éminente des femmes dans les jeux de pouvoir à l’œuvre dans la colonie — des dynamiques qui demeurent trop souvent ignorées, puisque l’on s’arrête plus souvent aux prescriptions qu’à leur application effective sur le terrain.

Pourtant, la réalité des femmes d’autrefois est beaucoup plus nuancée. Les exigences des travaux et des jours et le pragmatisme des usages imposent en effet des arrangements qui font l’affaire de tous et de toutes. Moult détails exhumés des archives révèlent, en effet, les activités exercées par les femmes et, du coup, les pouvoirs réels et valorisés qui s’y rattachent. On y voit, en effet, des femmes de tout âge, de toute condition et de toute ethnie, faire valoir leurs droits et ceux de leur famille mais aussi évoquer leur travail, leurs gains et leurs pertes.

Rappelons que contrairement à ce qui se fait en France, dans la colonie, ce sont les femmes qui choisissent leur mari, et non leurs parents! De plus la très grande majorité des femmes travaille pour augmenter les revenus de leur famille — les filles rapportant leur salaire de domestiques, de petites mains, ou de manouvrières à leurs parents, les épouses apportant au ménage les gains non négligeables de la production textile ou de la vente des produits de la ferme.

Par le biais des procurations conférées par leurs maris ou par leurs pères, nombre d’entre elles, filles, mariées ou veuves se font marchandes ou femmes d’affaires. Les femmes jouissent ainsi d’une certaine autonomie, à tout le moins, d’une réelle reconnaissance de leur apport économique.

Dans cette perspective on voit comment les autorités françaises ont pensé la fusion des peuples en Amérique en donnant aux femmes une place centrale ; on découvre pourquoi le coureur des bois puis le voyageur ne réussissent pas leurs entreprises sans une femme autochtone épousée à la mode du pays ou devant l’Église ; on constate que le colon paysan ne subsiste pas sans une femme aguerrie aux travaux de la ferme et du marché ; l’artisan non plus ne se pense pas sans femme, à qui confier finition et vente des objets, administration des finances, gestion du réseau et de la publicité ; le soldat ne peut avancer sans l’intendance assurée par les femmes qui suivent de près ou de loin les armées ; même les missionnaires dont la mission doit tout aux bienfaitrices et aux religieuses.

Or si ces hommes ne peuvent suffire à leurs tâches sans femme, les femmes survivent la plupart du temps sans l’homme de la famille. Guerres, déplacements saisonniers, maladies, mort... la force de la nécessité oblige la majorité des femmes à se tirer d’affaire sans homme, travaillent, élèvent leurs nombreux enfants, en s’appuyant sur de solides réseaux de solidarité féminine, fondés sur l’entraide, le service, l’instruction et la transmission. Tout cela, à travers les relations de pouvoir inter et intrasexes, les hiérarchies socio-économiques, les ethnies, les différends dogmatiques et la géographie.

Les femmes des Premières Nations

Dès le début, les colonisateurs français ont compris que les femmes autochtones sont essentielles à leur survie. Sans elles, ils ne peuvent ni pénétrer dans le continent, ni exploiter ses ressources, ni fonder une colonie. C’est pourquoi chaque fois que Samuel de Champlain entre en relation avec une nouvelle nation autochtone, il émet la même proposition : « nos garçons se marieront à vos filles, & nous ne ferons plus qu’un seul peuple ».

Cela tombe bien, car, tant pour les Premières Nations que pour les Français, la parenté est le ciment qui lie ensemble la société. C’est elle qui détermine tout : la façon dont s’organise la société comme les relations diplomatiques et commerciales qu’elle entretient avec les Autres. Gage d’alliance et de bénéfices réciproques, l’intermariage est donc très bien accueilli par les partis en présence.

Toute l’histoire de la Nouvelle-France est basée sur cet accord. Mais les objectifs respectifs diffèrent. Pour les Premières Nations, intégrer les nouveaux venus signifie se garantir l’approvisionnement en biens et moyens de défense européens afin de garder le contrôle de leurs territoires. La poignée de Français qui débarque en Amérique espère, quant à elle, se faire une meilleure vie qu’en France.

Pour la Couronne française et l’Église qui gouvernent ces colons, il s’agit d’accroître leur empire respectif sur la planète, en transformant par le baptême les peuples autochtones en sujets français, car, dans le droit français, tout ce qui appartient aux sujets appartient au roi et de cette manière, les territoires autochtones passeront sans coup férir sous le contrôle de la France. Ainsi, pense-t-on, s’étendra la domination des rois du Ciel et de la terre.

Mais sur le terrain, ce plan ne se réalisera pas sans heurts. Car tout au long du Régime français, dans cette rencontre-choc des souverainetés, ce sont les Premières Nations qui imposent leurs conditions aux nouveaux venus français et à leurs descendants. Pour survivre en Amérique, ces derniers n’ont d’autre choix que de s’y adapter.

Il s’agit ainsi pour les Français non seulement d’apprendre les langues et les coutumes diplomatiques, politiques, militaires et socio-économiques des Premières Nations, mais aussi de s’allier leurs bonnes grâces, et en particulier, celles des femmes autochtones, car ce sont elles qui, traditionnellement, acceptent les étrangers, leur enseignent langues et façons de faire, bref, les intègrent à leur monde.

Celles que les nouveaux venus français et leurs descendants épouseront à la façon du pays les aideront à s’établir durablement dans leur territoire, en portant leurs enfants, en les faisant bénéficier de leurs réseaux familiaux, vitaux pour le commerce et la diplomatie, et en travaillant avec eux à la traite et aux champs.

D’autres, appelées parfois femmes de chasse, guideront leur expédition, monteront et démonteront les camps, s’occuperont de la petite chasse et de la cueillette pour assurer la subsistance du groupe, façonneront les peaux du gibier abattu, porteront les bagages et, parfois, serviront de maîtresses. L’histoire n’a pas souvent retenu le nom de ces femmes.

Pourquoi un tel silence ? Parce que toutes ces femmes ne sont pas converties, et donc sont considérées aux yeux de la loi et de la religion françaises, comme illégitimes, étrangères sur leur propre sol.

Les missionnaires s’empressent de légitimer les unions contractées à la façon du pays en mariant, devant la Sainte Église, un Français avec une convertie au catholicisme. Cette épouse a été évangélisée dans les missions établies dans les territoires des Premières Nations ou auprès des religieuses hospitalières et éducatrices de Québec et de Montréal.

Il est tout à l’avantage d’un colon de l’épouser. En effet, il gagne le réseau social et économique de son épouse et le soutien des colonisateurs qui lui donnent une dot et une terre. Jusqu’à la fin du Régime français, les colons français des deux sexes se marieront avec les hommes et les femmes des Premières Nations ou avec des individus nés de mariages mixtes, vivant dans les missions chrétiennes autour de Québec et de Montréal, ce qui leur permet de s’établir sur de bonnes terres ou de consolider leur fortune.

Des femmes puissantes

Dans les Pays d’en Haut, des converties comme l’Illinoise Marie Rouensa-ȣcateȣaȣ, la Franco-Illinoise Marie Madeleine Réaume ou les Franco-Outaouaises Madeleine Laframboise et Thérèse Schindler deviennent de redoutables femmes d’affaires au centre des réseaux commerciaux de leur époque.

L’histoire de Marie Rouensa-ȣcateȣaȣ est particulièrement révélatrice des pouvoirs qu’exercent de telles femmes issues des Premières Nations. Elle prospère par l’agriculture et la traite des fourrures qu’elle domine à travers sa nombreuse parenté installée depuis les Pays d’en Haut et jusqu’au Mississippi. Quand elle décède en 1725, son héritage s’élève à plus de 45 000 livres, une somme considérable pour l’époque.

Son testament indique que son mari et ses six enfants se partageront plusieurs terres arables, deux maisons dans le village de Kaskaskia, neuf tonnes de bois coupé et écorcé, de l’avoine, du blé d’une valeur de 3 300 livres, 19 à 20 arpents de maïs, deux granges avec bœufs et taureaux, treize vaches, 31 porcs, 48 poules ainsi que... quatre esclaves africains et un esclave autochtone. Un mot ici sur la sombre réalité de l’esclavage : les femmes représentent la majorité des 10 000 esclaves autochtones asservis en Nouvelle-France entre 1670 et 1760.

Très tôt, les missionnaires jésuites réclament la venue de Françaises pour convertir et franciser les femmes des Premières Nations qui seront mariées aux colons. Religieuses et laïques de toutes conditions sont nombreuses à répondre à l’appel pour déployer un véritable humanitaire matériel et spirituel en territoires autochtones.

Les héroïnes de ce qui a été qualifié d’épopée mystique entendent convertir les Autochtones par l’éducation, la santé et l’assistanat social. Mais c’est sans compter la forte résistance culturelle des filles et des femmes des Premières Nations. En 1668, Marie de l’Incarnation souligne que, s’il est tout à fait possible de les christianiser, il est impossible d’en faire des Françaises.

Par ailleurs, sans les religieuses, les filles françaises « seroient aussi sauvages, et peut-être plus que les sauvages mêmes ». De telles remarques sur les influences réciproques entre autochtones et allochtones, réitérées au fil du siècle, démontrent la grande proximité des deux mondes.

Les Françaises

L’historiographie s’est plus intéressée à la contribution des ventres féminins au développement démographique de la colonie qu’à l’apport des femmes à la construction d’une société nouvelle. Cela rend invisible le rôle essentiel des Françaises à la venue et à l’installation des colons en Nouvelle-France. C’est souvent en effet grâce à l’argent de l’épouse que le colon s’enrichit; c’est aussi grâce aux réseaux féminins que les hommes s’établissent en Nouvelle-France.

Pensons par exemple à Radisson qui, en 1651, rejoint à Trois-Rivières ses trois sœurs qui l’ont précédé en Nouvelle-France ou à Jean, Pierre et Marie Gareau, dont les chemins vers la colonie passent par les réseaux familiaux, amicaux et d’affaires de leur mère Marie Pinard et de leur grand-mère maternelle Marguerite Gaigneur. Par ailleurs, nombre de ces Françaises qui débarquent en Amérique déploient une agentivité remarquable.

Des femmes d’affaires

C’est en effet lorsque les Françaises sont arrivées en nombre dans la colonie, que cette dernière s’est développée. Cette dernière aurait-elle seulement survécu s’il avait fallu que les colons se contentent des seuls gains de la traite des fourrures?

Des négociantes, des aubergistes et cabaretières, il y en a eu beaucoup en Nouvelle-France. Et pas seulement des allochtones, des autochtones aussi, comme on l’a vu. En 1744, François-Xavier de Charlevoix témoigne de l’entrepreneuriat féminin à tous les échelons de l’échelle sociale : Les femmes « qui l’ont [l’esprit] fort brillant, aisé, ferme, fécond en ressources, courageux et capable de conduire les plus grandes affaires. [...] Je puis vous assurer qu’elles sont ici le plus grand nombre et qu’on les trouve telles dans toutes les conditions ».

À tous les niveaux de l’échelle sociale, s’illustrent en effet des femmes d’affaires. En voici quelques exemples : très tôt dans l’histoire de la colonie, l’immigrante et noble Marie Pournin de la Faye (1622-1699) se distingue à Montréal.

Montréaliste de la première heure, sage-femme dès 1644, administratrice de l’Hôtel Dieu de Jeanne Mance en 1659, elle se révèle à partir de 1663 — date de la mort de son second mari — et jusqu’à sa mort à 78 ans, en 1699, une puissante marchande dont les activités apparaissent clairement dans les archives notariales et judiciaires.

Propriétaire de deux maisons de bois, elle décède entourée de la considération des quelque 1350 Français alors installés à Montréal: c’est en effet une notable importante qui est enterrée avec tous les honneurs, « en présence de tout le clergé ». Du parcours remarquable de Thérèse Catin (1686-1763) on retiendra que celle qui commença par être la femme de chambre de la marquise de Vaudreuil, finit sa vie à la tête d’un empire commercial qui va de Montréal aux Pays d’en Haut.

Malgré ses quatre maternités, elle assume très tôt de grandes responsabilités dans les affaires de son mari Simon Réaume, presque toujours parti dans les Pays d’en haut, elle est sa procuratrice, puis son héritière et, tout en louant une chambre et assurant les repas d’officiers de passage à Montréal, elle mène à bien toutes sortes de transactions: dont le prêt d’argent; et elle prête beaucoup d’argent à beaucoup de gens; elle n’hésite ni à poursuivre les mauvais payeurs en justice quand elle veut récupérer son dû, ni à loger des appels.

Les treize enfants de Marie-Anne Barbel (1704-1793), ne l’empêchent nullement de devenir une marchande et entrepreneuse de renom. Certes son réseau est celui des marchands bourgeois de Québec. En 1745, à la mort de son mari Louis Fornel, elle reprend les rênes de ses entreprises et commerces et agrandit le patrimoine immobilier familial dans la basse ville de Québec; elle fait la traite des fourrures, s’illustre notamment dans la chasse aux phoques du Labrador et, à la suite d’une pénurie causée par la guerre, elle ouvre une manufacture de poterie qu’elle dirige pendant six ans.

Comme témoignent ses associés Havy et Lefebvre « Il ne vient Point de terrerie de france et En aparence tant que la guerre durera il en Sera de Mesme Mais voici une Resource que le Pays trouve en Mademoiselle fornel qui en a Elevé une Manufacture Elle a un tres Bon ouvrier et Sa terre Se trouve Bonne ». La poterie, finie avec des glaçures de plomb et de cuivre, est d’une telle qualité qu’on la confond avec celle de France. Le succès est immédiat. Cependant la Guerre de Conquête (1756-1760) porte un coup dur à ses affaires et la force à se retirer.

Parmi toutes ces femmes d’affaires, il ne faudrait pas oublier les religieuses. Ces dernières sont pleinement investies on l’a dit dans la mission de gagner des âmes à Dieu. Et pour y arriver il leur faut des fonds. C’est pourquoi elles entretiennent des liens très serrés avec leurs bienfaitrices et bienfaiteurs demeurés en France — d’où les quelque 10 000 lettres de Marie de l’Incarnation; c’est pourquoi aussi les religieuses veillent avec assiduité à assurer la subsistance de leurs entreprises respectives.

Ainsi les Ursulines tiennent-elles des comptes fort complets des pensions qu’elles reçoivent pour éduquer les filles qui leur sont confiées, mais aussi, elles font du troc, elles échangent les broderies de luxe qu’elles font contre, par exemple, une concession de pêche à l’anguille comme en 1653. Les sœurs grises, quant à elles, font travailler les « filles déchues » de Montréal, à qui elles enseignent les « métiers honnêtes » que sont la couture, ou la confection d’articles de traite (capots, mitasses, etc).

Après le décès de Mme d’Youville, en 1771, les sœurs trouvent de nouvelles sources de financement, tel que la reliure de livres, l’élevage de serins et la réalisation d’ouvrages en cire, dont des Jésus en cire afin d’orner les crèches des églises. Les communautés religieuses établies en Nouvelle-France sont de puissantes gestionnaires de propriétés foncières dont elles tirent profit afin de subvenir aux besoins de leurs œuvres et de leur personnel.

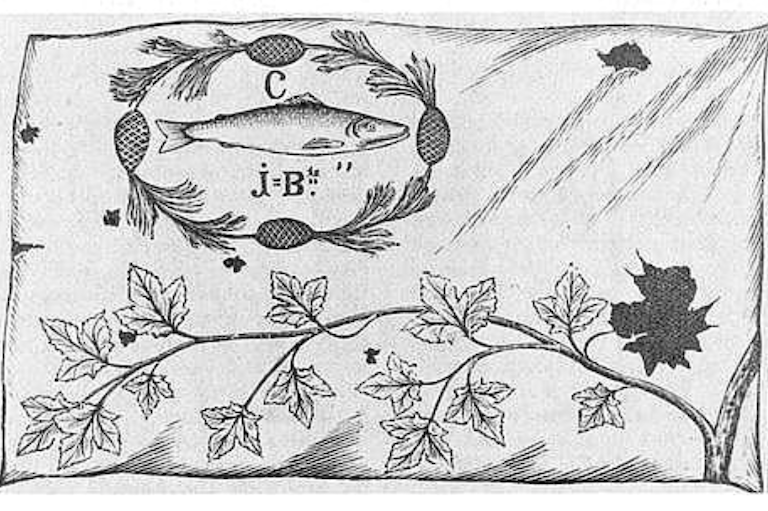

Pensons par exemple, à la concession qu’obtient Marguerite Bourgeoys en 1662 à la Pointe-Saint-Charles, qu’elle agrandit en achetant le terrain et la maison de son voisin François le Ber, en les payant en peaux de castor et qui deviendra la ferme Saint-Gabriel, considérée comme la « mère nourricière » de la Congrégation Notre-Dame — laquelle congrégation finira par en posséder quinze fermes autour de Montréal et développer une grande expertise agronomique. Catherine Crolo (1619-1699) qui devient la première gérante de la ferme alors appelée La Providence « dirige le défrichement, la mise en culture, le fermage et la gestion des récoltes, en accueillant en même temps les Filles du Roy et en assurant leur éducation en vue de leur apprendre à tenir maison.

Les produits de la ferme servent premièrement à nourrir les sœurs de la Congrégation qui enseignent à Montréal et dans les faubourgs ».

En tant que seigneuresses, les communautés religieuses féminines assument pleinement leurs devoirs de mise en valeur et de colonisation de terres. Alors que les Ursulines de Québec font fructifier la Seigneurie de Sainte-Croix de 1637 à 1923, le patrimoine seigneurial des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec est impressionnant.

Ces dernières possèdent entre autres la seigneurie de Saint-Charles-des-Roches (les Grondines), dès 1640 et à partir de 1713 celle de l’île aux Oies, de 1734 celle de Maur, appelée Saint-Augustin ou des Pauvres ainsi que des zones de pêche, libres de redevances, à l’embouchure de la rivière Saint-Charles, dès 1648, et au pied du cap Diamant en 1651, et plusieurs autres terres en roture à Québec ou aux alentours. Quant aux Augustines de l’Hôpital Général, Mgr de Saint-Vallier leur a racheté des Récollets en 1693 la seigneurie et le couvent de Notre-Dame-des-Anges, sur la rivière Saint-Charles et au fil du temps plusieurs autres seigneuries leur seront léguées.

Il n’est donc pas étonnant qu’en 1765 Marguerite d’Youville achète la très productive seigneurie de Châteauguay afin de nourrir les malades et sa communauté de l’Hôpital Général. Elle y fait reconstruire le moulin, ensemencer les terres et planter des pommiers (c’est le verger actuel, le plus ancien de la province de Québec). Cette seigneurie sera longtemps le plus important lieu de la communauté après l’Hôpital général de Montréal. Après l’abolition du régime seigneurial, les Sœurs Grises ont conservé l’île Saint-Bernard à Châteauguay et la Commune.

Les pouvoirs féminins

Porter, allaiter et éduquer les enfants, tenir maison, soigner malades et indigents, porter l’eau, ramasser le bois, entretenir le feu, s’occuper des bestiaux, travailler aux champs, au potager, au verger, vendre au marché ou au comptoir, recouvrer dettes et crédits, transmettre nouvelles et rumeurs, organiser les mariages, réunir la famille élargie et régner en matriarche sur elle, entretenir réseaux et clientèles, ester en justice, toutes ces tâches dévolues aux femmes témoignent de l’exercice des pouvoirs féminins reconnus par la société de leur époque.

Pourtant, ces pouvoirs ne sont jamais mis en valeur dans nos livres d’histoire, car les travaux dont ils découlent sont considérés comme relevant de la nature féminine, immuable, anhistorique. Répétitifs, non rémunérés, ils sont jugés anachroniquement selon les critères de rentabilité financière et de force physique d’aujourd’hui.

Des exemples ? À côté des autres travaux domestiques que notre œil moderne juge peu contraignants, car nous oublions l’effort physique et le savoir-faire qu’ils exigeaient à l’époque, les ouvrages réservés aux femmes, tels que le filage, le tissage, le lavage, le ravaudage, la taille, la couture, la broderie, sont négligés par les histoires de l’économie alors même qu’à l’époque de la Nouvelle-France, l’industrie des draps demeurait la principale source de richesse.

Fondement du protocapitalisme, elle correspond en effet à l’industrie du pétrole aujourd’hui — du coup, le tissage et la broderie si importants autrefois, si dépréciés aujourd’hui, relèvent aussi de l’industrie du luxe et, surtout, rapportent gros.

Il n’est donc pas étonnant que ce soit une fille du pays, Agathe de Saint-Père, qui ait établi la première « manufacture de toile, droguet, serge croisée et couverte » de la colonie. Pour pallier la pénurie de lin et de laine, elle expérimente divers matériaux locaux tels les orties et les filaments d’écorces, l’asclépiade et la laine de bœufs illinois, pour fabriquer notamment draps et couvertures. Grâce au savoir qui lui vient des autochtones, elle découvre nombre de colorants et de nouveaux procédés de fixation.

Les quelque vingt métiers à tisser de l’atelier fourniront quotidiennement 120 aunes d’étoffe et de toiles grossières, durables et bon marché. Bénéficiant d’une rente royale annuelle de 200 livres son atelier fonctionne de façon rentable jusqu’en 1713, date à laquelle elle prend sa retraite.

Cela dit, plus de 80% de la population en arrache à tenter de vivre de l’agriculture et la majorité des nouvelles venues françaises doivent être aptes « comme les hommes » au travail de la terre, en plus d’assurer la lignée et la survie matérielle de leurs maisonnées. Et cela, dans un pays qui manque de tout ce qui rend la vie française facile.

La montée généralisée des crimes contre la propriété au 18e siècle témoigne de la persistance de cette pauvreté. Il existe d’ailleurs une communauté de misère entre les Autochtones et la majorité des Allochtones, qui leur fait partager une même connivence cognitive, fondée sur les mêmes structures du quotidien, elles-mêmes modelées par la pauvreté matérielle, la frugalité, la promiscuité, l’esprit communautaire, l’entre-reconnaissance d’une même humaine condition.

Le monde entremêlé des femmes autochtones et allochtones

De fait, les histoires du pays ne le soulignent pas souvent, mais, pendant le régime français, les Françaises et Euro-descendantes sont en rapport constant avec les femmes et filles des Premières Nations, qui sont en plus grand nombre qu’elles. L’histoire patriarcale et coloniale ne s’est pas intéressée à ces liens qui relèvent du monde des femmes — ce qui a contribué à les effacer de la mémoire commune.

Or c’est par les femmes autochtones, converties ou non, que les Françaises et Euro-descendantes apprendront les comportements nécessaires pour fonctionner et survivre dans leur nouveau quotidien colonial : elles apprendront à parler suffisamment d’Innu, d’Anaschinabeg ou d’Iroquois, pour s’habiller, nourrir et se nourrir, soigner, se protéger des ennemis, reconnaître et faire pousser les plantes indigènes, traiter et coudre les peaux et les cuirs et surtout, surtout, échanger des biens et des services.

Les contacts des nouvelles venues françaises avec les femmes des Premières Nations se font sur une base journalière, à la maison, dans la rue, à l’église, au lavoir, aux champs, en déplacements... Faut-il rappeler que, collectivement ou individuellement, les Autochtones vivent à proximité des communautés françaises, en particulier autour de l’hôpital ou des lieux de traite comme aussi dans les missions environnant les communautés françaises.

Tout au long du Régime français, des membres des Premières Nations ont l’occasion d’aller et venir dans les villes et villages, où ils sont reçus dans les maisons françaises. Ils y travaillent, troquant leurs biens ou payant en espèces sonnantes et trébuchantes pour de la nourriture et des boissons, passant de maison en maison ou demandant d’y passer la nuit — c’est-à-dire, comme ils disent, de « s’y retirer ».

De fait, dans les procès contenus dans les archives judiciaires, les Françaises interrogées montrent une grande connaissance de leurs vis-à-vis autochtones : elles savent parler dans leur langue (puisque les autochtones n’apprennent pas le français), les appeler par leur nom autochtone et surnom francophone, nommer les membres de leur famille, reconnaître les signes distinctifs de leur nation.

Les Françaises recourent même aux Autochtones pour se soigner, s’occuper de leurs enfants, les employer à différents travaux. Souvent les cabaretières et aubergistes françaises les hébergent et leur servent ce qu’ils aiment, du chien — qu’elles cuisinent sans façon — et de l’alcool — qu’elles leur servent comme elles le font à leurs clients français.

En conclusion, on continue de se représenter les femmes de Nouvelle-France comme si elles sortaient rarement des mondes silencieux, répétitifs et ennuyeux de la maison, des enfants ou... du couvent. Comme si, dans l’accomplissement des tâches dites féminines, elles n’avaient eu ni pouvoir réel ni voix au chapitre dans le développement de la colonie. Les rares exceptions, toujours les mêmes citées, confirment cette règle que les femmes étaient reléguées au second plan de la vraie histoire.

Pourtant, contrairement à l’histoire qui se fait et s’enseigne au pays et qui cloisonne encore les périodes, les espaces et les histoires allochtones et autochtones, nous pouvons dire que sans les femmes autochtones et allochtones, libres et esclaves, il n’y a tout simplement pas de Nouvelle-France.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).