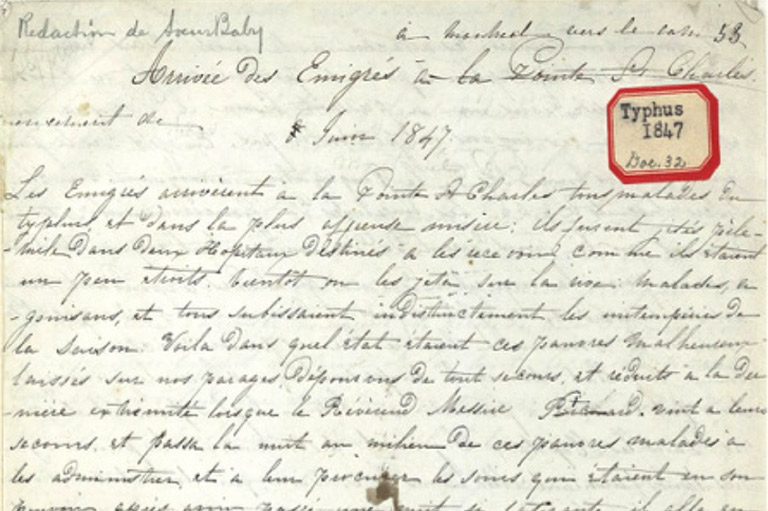

L’incessant combat de Papineau 1847-1854

Parmi tous les silences qui entourent la longue et fructueuse carrière de Louis-Joseph Papineau, celui de son engagement politique après son retour d’exil, fin 1845, est l’un des plus opaques.

Le président de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada — éliminée par l’autorité impériale — a vivement souffert de la répression de 1837 et 1838, à l’instar du peuple dont il fait partie. Il a une répugnance invincible à replonger en politique et il se sent comme « la voix qui crie dans le désert, sans le plus léger espoir d’obtenir justice ni réforme1 ».

Le Canada-Uni de 1841, résultat de la fusion législative avec un Haut-Canada devenu Canada-Ouest, est une injustice impardonnable pour tout démocrate. Des « moyens criminels » ont été recyclés par des hommes de l’école de ceux qui, des décennies auparavant, ont créé le Royaume-Uni, « la honte de l›Angleterre et le fléau maudit de l›Irlande ».

Avec apparence de légalité, il a été décrété l›infériorité politique des Canadiens d’ascendance française du Bas-Canada vis-à-vis leurs concitoyens du Haut-Canada, favorisé par un plus grand nombre de sièges de députés. Le but de l’Union : puiser « dans le fonds commun » de la bourse publique « pour l›appliquer à des intérêts de localité » et de parti2 .

Avant les Rébellions, la responsabilité exécutive appartenait à un Conseil exécutif non-élu; elle a été transférée à un Conseil des ministres tiré de la majorité parlementaire, ce qui est censé constituer un « gouvernement responsable » comme en mère patrie.

C’est de la poudre aux yeux, selon Louis-Joseph et quelques autres patriotes : c’est par une Assemblée forte et indépendante, par une représentation trop nombreuse « pour être facilement intimidée ou achetée », que le gouvernement est imputable au peuple3 .

Comme naguère, le Conseil des ministres s’échine à diminuer au maximum l’influence des députés élus, dans le but de concentrer entre ses mains le pouvoir décisionnel — en priorité, celui de dépenser le trésor public. Cet Exécutif est sous la coupe des puissants Britanniques du Canada, qui détiennent également les 2/3 des meilleurs postes dans la fonction publique, accaparant le 4/5 du total des salaires4.

C’est ainsi que d’anciens libéraux, voulant des places et « leur part du pillage », proclament la nécessité de se soumettre au nouveau régime5 . Ils ont leur organe officiel : l’ancien papier-nouvelles La Minerve, pourtant farouchement patriote jusqu’en 1837.

Louis-Joseph, agrégé au groupe de « vrais libéraux », y est ciblé comme un « Rouge », une expression popularisée par Augustin-N. Morin et Ludger Duvernay, qui eux aussi ont viré leur capot de bord pour devenir des « réformistes »6 . Ce parti, mené par Louis-H. LaFontaine, domine la scène politique provinciale depuis l’Acte d’Union.

Lors des élections générales de la toute fin 1847, les délégués de deux comtés ruraux populeux, Huntingdon (district de Montréal) et Saint-Maurice (district des TroisRivières) sollicitent la candidature de Louis-Joseph. Ce dernier publicise son programme législatif, qui comprend le rappel de l’Acte d’Union et des injustices dans la représentation, l’éducation populaire généralisée et la réforme des lois criminelles et des jurys.

La puissance exécutive doit appartenir, en priorité, à une Législature formée d’une Assemblée et d’un Conseil législatif (sénat). Louis-Joseph affirme qu’il faut en venir tôt ou tard à « une séparation », c’est-à-dire l’indépendance7 .

S’il accepte d’être candidat dans Saint-Maurice, c’est qu’il est porté par l’espoir des promesses faites par le parti réformiste. LaFontaine, notamment, réitère l’engagement de réclamer une représentation en proportion de la population. Un « Comité constitutionnel de la réforme politique et du progrès » publie un manifeste qui « exhale une juste indignation contre le système des bourgs pourris » et qui devient « le programme d’après lequel toutes les candidatures libérales » réclament le suffrage de l’électorat8.

Une fois élu, Louis-Joseph constate qu’il s’est fait rouler, comme bien d’autres. Pour mieux gagner, les réformistes ont corrompu les élections, puis ils renient leurs engagements. La 1ère session de la 3e Législature du Canada-Uni débute en février 1848 à Montréal, au marché Sainte-Anne devenu palais législatif.

Le ministère Baldwin-LaFontaine n’a aucune loi importante à proposer, hormis le vote du budget, et clôt la session après 26 jours. La réforme électorale, qui leur a valu le soutien de la population, est mise de côté9.

Pourtant, les libéraux du Canada-Ouest, qui ont obtenu un succès électoral inespéré, auraient été forcés d’accepter la réforme afin de rester au ministère. Pour des changements constitutionnels, il faut les deux tiers de la représentation; il y aurait peut-être eu assez « d’hommes amis de la justice et de droits égaux » pour y parvenir10.

Par leurs presses, les « plus braves d’autrefois » prétendent qu’il est trop dangereux de défendre les droits « d’une population aussi ignorante et inflammable » que celle du Canada-Est, tellement irritée qu’il faut bien se garder de l’agiter, au risque de faire souffrir le pays encore plus cruellement que par le passé. Oser se plaindre, c’est risquer de voir se répéter des scènes de rébellion.

Pour Louis-Joseph, accepter des emplois de ministres ou autres « sans avoir protesté » contre la nouvelle Constitution, c’est donner la preuve de « l’acquiescement volontaire » du Canada-Est, du moins aux yeux des hommes injustes qui ont demandé et imposé l’Acte d’Union.

La prééminence des réformistes serait, à leurs yeux, une réparation suffisante des misères du passé, « la somme du bien auquel il est permis d’aspirer ». Les réformistes rapetissent leur politique « à la considération égoïste d’être ou de n’être pas au pouvoir »; ils corrompent à profusion pour s’y maintenir, puis exercer le patronage au profit de leurs amis11.

Louis-Joseph écrit être « horriblement dégoûté et alarmé de la politique du pays12 ». Les représentants en parlement et la presse « presque entière » font trop « bon marché des douleurs, des colères, des convictions, des intérêts de la grande masse » de la population du Canada-Est13.

À lui seul ou presque, l’ancien président de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada conduit une faible opposition parlementaire. Il consent à ajourner le rappel de l’Union si la réforme électorale, avec augmentation du nombre de députés du Canada-Est, est franche et « pas trop retardée ».

Il se fait cependant violence, car aucun homme « ayant des sentiments de libéralité » ne peut excuser un tel système. Il réclame que l’Assemblée soit consultée sur une question d’une aussi grande portée.

Or, le parti réformiste distribue «un certificat indispensable d’éligibilité », qui se résume en une phrase : « Je crois en le ministère Baldwin-LaFontaine et je lui jure obéissance aveugle. » Ses membres exigent l’appui à « l’ensemble et les détails de chaque bill produit par quelqu’un d’eux ». De questions mineures ou de jurisprudence, ils font « des questions politiques ministérielles ».

Dès qu’un collègue député émet une objection ou vote contre, on prétend qu’il s’agit d’un vote de nonconfiance ou d’une volonté de renverser le ministère. Ses membres répriment la libre discussion et refusent « le contrôle efficace que l’Assemblée doit conserver sur eux »14.

Pour abattre un adversaire tel Louis-Joseph, les réformistes peuvent jouer d’un instrument à sa mesure. Le Dr Wolfred Nelson, qui a mené les patriotes de SaintDenis à la victoire du 23 novembre 1837, caresse l’espoir de recevoir enfin une indemnité pour les pertes subies.

Dans la partie Est du Canada-Uni, seuls des « sujets loyaux » supposément victimes des patriotes ont été compensés, tandis que du côté ouest de la frontière, 40 000 livres ont réglé les dommages causés par l’armée lors de la « suppression de l’insurrection ». L’ancien BasCanada attend toujours une loi semblable15.

Entre mai et octobre 1848, Nelson lance une série d’attaques verbales et écrites contre Louis-Joseph. En substance, il le traite d’ambitieux, de traître et de lâche, de chef qui a fui durant la mêlée16.

Ces accusations mensongères souillent l’espace public depuis la déroute de 1837; elles semblent émaner de quelques patriotes dont les agissements les rendent plus responsables que d’autres du contrecoup de la terreur militaire, notamment l’ancien député de L’Acadie, Cyrille Côté17.

La croisade doit atteindre Louis-Joseph au plus creux de son être, car Nelson et lui ont une longue histoire d’amitié et de confiance partagées. Il se demande de qui Nelson a « épongé la haine » contre lui18. Il rappelle les résolutions d’antan passées par l’Assemblée du Bas-Canada, « œuvre d’une grande majorité », et l’approbation subséquente du pays lors d’assemblées populaires.

Lui-même menait le peuple « à la revendication paisible, légale, constitutionnelle » de ses libertés « lésées, méprisées, anéanties ». En conseillant la résistance économique, il voulait le rendre « plus industrieux, plus indépendant, plus moral, et par conséquent plus heureux »19.

Mais les réformistes ne désarment pas : Louis-Joseph a plongé le pays « dans le trouble, le sang et les cendres ». Des hommes d’État, placés à la tête du ministère réformiste, dictent la ligne éditoriale des presses à leur solde : les assemblées publiques de 1837 ont conduit à la résistance armée et une semblable agitation risque de donner le même résultat aujourd’hui.

Ils manipulent l’arme de la terreur, dont l’effet est décuplé dans les campagnes dévastées dix ans plus tôt20.

C’est dans ce climat très dur, chargé d’animosité, que la députation du Canada-Uni se rassemble en janvier 1849. La 2e session du 3e Parlement est « presque aussi tranchée entre ministériels et oppositionistes » qu›elle l’était en 1837 entre la minorité tory et la majorité libérale21.

Par ailleurs, l’économie est en crise à l’échelle de l’empire britannique. Dans un contexte de libre-échange et d’abolition des tarifs douaniers avantageux, la mère patrie pourrait refuser de régler la dette publique du Canada-Uni, 4 000 000 livres, dont l’ancien Haut-Canada est presque entièrement fautif.

Le ministère Baldwin-LaFontaine dépose un projet de réforme électorale… qui refuse la représentation proportionnelle; le Canada-Ouest aurait autant de comtés que l’Est, qui compte pourtant 150 000 personnes de plus.

Ensuite, un autre projet de loi vise à indemniser les Bas-Canadiens « eu égard aux pertes, destructions ou dommages à la propriété causés par les actes de violence » de la part de personnes au service de Sa Majesté ou prétendant agir en son nom, en vue de réprimer la rébellion ou de prévenir « d’autres perturbations ».

Le bill a été préalablement approuvé par le ministre des Colonies, à Londres, puis le gouverneur Elgin l’a recommandé à l’Assemblée de la manière usitée22.

Or, pour la première fois, il est reconnu publiquement que miliciens et militaires, sous prétexte d’être l’ultime rempart de l’autorité britannique vacillante, se sont permis la confiscation et la destruction de propriétés, « sans compter les viols, le pillage, les vendettas privées, les incendies criminels et autres règlements de compte collatéraux23 ».

Voilà pourquoi les Britons du Canada-Uni, peu importe leur allégeance, font alliance pour s’y opposer. D’autant que les tories regardent le sacrifice de quelque argent en faveur des Canadiens d’ascendance française, fait remarquer Louis-Joseph, « comme quelque chose de donné à des étrangers24 ».

Chose certaine, lesdits tories y voient une bonne occasion de « faire un fonds de popularité25 ». Ils suscitent d’interminables débats de procédure. Ils usent de tactiques dilatoires archi-connues, comme proposer l’ajournement à répétition ou, au contraire, discourir afin de prolonger la séance jusqu’au matin suivant, tandis que leurs collègues et les employés dorment.

Ils font appel au fanatisme ethnique et aux antipathies religieuses, répétant « perversement » pendant les débats que les catholiques « sont plus enclins à la révolte que les protestants26 ».

Mais ce sont des réformistes du Canada-Ouest, supposément parce qu’ils craignent la fureur de leurs commettants, qui défigurent le projet de loi. Avec l’accord de LaFontaine, MM. Baldwin et Boulton font exclure ceux qui ont été reconnus coupables de trahison, même injustement, ainsi que des inculpés pour « offenses de même nature », par exemple les « meurtres » de l’officier britannique Weir et du volunteer Armand dit Chartrand.

Les ministres libéraux ânonnent qu’ils ne seront pas réélus s’ils persistent dans leurs intentions initiales.

Ensuite, les exilés aux Bermudes ayant confessé leur crime de rébellion sont mis dans le même sac d’exclusions. Même chose pour « toute personne ayant ‘aidé, assisté ou favorisé’ de près ou de loin à la rébellion », ainsi que pour les personnes incapables de prouver que leurs pertes sont dues à une « intention injuste, inutile ou malicieuse ».

Les tories voudraient même proscrire ceux qui, ayant fui aux États-Unis, n’ont pas été poursuivis en justice27.

À ses collègues députés, Louis-Joseph rappelle que le ministère précédent s’était engagé à payer toutes les réclamations sans exception; l’actuel ministère fausse donc l’intention de la loi. Ceux qui méritent l’indemnité en tout premier ont subi « les jugements arbitraires et vindicatifs des cours martiales28 ».

Les Canadiens morts sur l’échafaud ou déportés n’ont pas été traîtres à leur patrie. La loi aura l’effet délétère de valider ces sentences illégales, qualifiées d’assassinats dans le cas des douze pendaisons de 1838 et 1839.

Les presses alimentent les braises. Selon l’infernal Joseph Cauchon, député et éditeur du Journal de Québec, seul Louis-Joseph

« a amené sur ce pays ces jours de tristesse et de deuil. Il a fait fondre sur nos têtes des milliers de maux sans néanmoins en porter la responsabilité morale ou autre. Et maintenant, il vient décrier ceux qui veulent guérir les plaies de la patrie, les désastres qu’il lui a infligés. Lui qui devrait surtout se taire, lui qui a moins d’intérêt que qui que ce soit à parler, il vient décrier des hommes à qui il doit son retour dans la patrie; il devrait être le dernier à accuser. Y a-t-il donc du patriotisme à rapetisser les hommes de son pays, à dénigrer ses compatriotes, à vouloir se croire seul grand, seul capable, seul bon, seul puissant! »

Du côté tory, le Courier écrit : « il vaudrait mieux pour la population britannique du Canada qu’elle subit douze mois de bataille et perdît cinq mille vies, que de se soumettre pendant dix années encore au mauvais gouvernement introduit en ce pays par la domination française ».

La Montreal Gazette n’est pas en reste, porte-parole de la « rhétorique paranoïde » des milieux d’affaire de Montréal échaudés par l’abandon des tarifs douaniers protectionnistes, rhétorique qui ressemble fort à celle d’avant la répression29.

Depuis l’orée de la session, selon le fils aîné de Louis Joseph, les tories vitupèrent et complotent contre la domination française; ils chauffent les fanatiques parmi eux. Allan MacNab affirme, pendant les débats, que « le gouvernement est sous la direction de maîtres étrangers ou français »; ses adeptes ajoutent que « les vrais Britanniques ne se soumettront jamais ».

Selon le Montreal Herald, pas question de forcer les habitants du Canada-Ouest ou les sujets britanniques à payer pour les « rebelles » de l’Est. D’après le Morning Courier, les Anglais s’y opposeront jusqu’à la dernière goutte de leur sang.

La Montreal Gazette a engagé les « True Britons » à envahir la Chambre d’Assemblée pendant les débats. Il y a eu des placards affichés à Toronto et Montréal plaidant pour l’insoumission, des pétitions ont circulé et des assemblées de protestation ont été organisées. Le gouverneur a été vertement censuré, à l’instar de ses prédécesseurs qui ont semblé sympathiser avec les libéraux30.

Adoptée par l’Assemblée en mars 1849, la loi est entérinée par le Conseil législatif après des débats acharnés. Le flot de requêtes adverses se poursuit, cette fois-ci pour réclamer le veto d’Elgin ou la dissolution de l’Assemblée.

Les rumeurs se font de plus en plus menaçantes. La Constitutional Association des années 1830, qui regroupait la crème ultra-tory, est remise sur pied. Le 19 avril, des Montréalistes adoptent un Manifeste. Le bill d’indemnité punit le loyalisme et « réjouit les cœurs étroits des sujets disaffected ».

Il est regrettable qu’une nationalité « particulière, intérieure et exclusive », affligée d’une « mesquine jalousie » envers ses concitoyens d’origine britannique, prédomine comme « source de pouvoir politique ».

Le manifeste réclame une « Convention britannique » qui deviendrait « le parlement du Canada ». Selon un éminent marchand de Montréal, le « parti anglais » est mûr pour une révolte. « La ligue britanno-américaine a fait depuis quelques jours des pas de géant : des milliers d’hommes accourent sous son étendard. »

Si le gouverneur avalise le bill, il mettra fin à son gouvernement. Le « parlement français qui siège maintenant avec lord Elgin à sa tête sera balayé dehors et jeté au vent ».

Un habitant de Sherbrooke en rajoute. Les « descendants de l’Angleterre sur ce continent » forment une race « de beaucoup supérieure » à celle des Canadiens français et leurs « vieilles coutumes moisies de Paris ». Destinés à dominer, les premiers sont autorisés à arranger leurs propres affaires; unis, « nous serons invincibles »31.

Au matin du 25 avril, les affaires sont au ralenti et tout Montréal ne parle que du « gouvernement républicain » que les tories brandissent comme une menace. L’annexion aux États-Unis serait bien moins pire que la soumission à la « French Domination ». La Montreal Gazette l’imprime noir sur blanc quelques heures plus tard : « Vous serez Anglais, dussiez-vous n’être plus britanniques. »

Attifé en homme d’État et accompagné d’un garde, le gouverneur se rend au parlement, comme prévu, pour donner son aval à une loi commerciale. Une rumeur se propage : pourrait-il faire de même avec tous les bills ? Les tories s’empressent vers la salle du Conseil législatif pour une manifestation tapageuse, aux rouages bien huilés.

Quand la loi d’indemnité est proclamée au nom de Sa Majesté la Reine, les mécontents font « un moment de silence », puis l’un d’eux pousse « un cri de signal » pour que se fassent entendre « des marques d’improbation », murmures et piétinements. Plusieurs députés opposés à la loi poussent l’audace jusqu’à siffler.

Les mécontents retournent dehors « en hurlant et trépignant », puis s’arment « des pierres du pavé », de glace ainsi que d’œufs « censés pourris » provenant du marché public ou des auberges. Ces « missiles dégoûtants » sont projetés sur le carrosse du gouverneur, en route vers son domicile.

Les meneurs du parti « tory-anthropophage », ainsi que le désigne Amédée Papineau, organisent une assemblée pour le soir. La Gazette a déjà préparé un Extraordinaire, titré « Le Canada vendu et abandonné », pour y convier le public. « Anglo-saxons! Vous devez vivre pour l’avenir; votre sang, votre race seront désormais votre loi suprême. » La conclusion : « Au combat, votre heure est venue! » Les cloches « des dépôts de pompiers » sonnent le tocsin.

Au terme de l’assemblée, ils se dirigent au pas de course vers le palais législatif, munis de pierres et de bâtons. Des invectives résonnent : « Allons brûler le Parlement! Destruction à la Chambre! » Il est près de 21 h et les députés sont encore en session. Malgré tout, le ministère reste impassible. Dès l’assaut brutal sur Elgin, des précautions auraient dû être prises.

La ville est sous la coupe des émeutiers, les galeries l’Assemblée se vident, on vient à chaque instant avertir les ministres du danger imminent. Ceuxci haussent les épaules et continuent les « débats langoureux » sur les bills de judicature de LaFontaine.

Il faut quelques grêles de pierres successives à travers les fenêtres, « feu croisé de projectiles », pour que le ministère accepte de lever la séance et d’envoyer quérir la soldatesque. Trop tard, car les émeutiers, après avoir forcé les portes de l’édifice, pénètrent dans la salle et se mettent à démolir.

Les tuyaux brisés des luminaires laissent échapper du gaz, tandis que les émeutiers lancent des balles de papier enflammées, puis « mettent le feu à l’amas de meubles brisés qui encombrent le parquet ». Les députés, Louis-Joseph parmi eux, réussissent à quitter le bâtiment et à traverser la foule hostile qui l’entoure; quelques-uns sont battus.

En moins de trois quarts d’heure, le vaste palais législatif est d’un bout à l’autre en proie aux flammes. « Les explosions du gaz et la quantité énorme de papiers et de livres renfermés dans cet espace rendent compte de l’incroyable rapidité avec laquelle se développa cet incendie. On assure, d’ailleurs, que le feu a été mis simultanément aux deux extrémités et au centre de l’édifice dans les caves. »

L’incendie du parlement du Canada-Uni, le 25 avril 1849, n’est que l’épicentre d’un état de siège qui dure depuis un mois, et qui s’éternisera encore des mois. L’autorité est incapable de poursuivre les présumés coupables sans risquer une mutinerie. Périodiquement, des destructions de propriétés et des assauts sur les personnes se produisent32.

Pendant ce temps, le ministère réformiste se sert du désordre comme d’un tremplin pour forger un consensus social. Les flammes à peine éteintes, LaFontaine planifiait déjà une campagne d’opinion.

D’abord, une Adresse de soutien et de coopération au gouverneur légitime tous les actes du ministère. À l’Assemblée, Louis-Joseph la censure vertement, mais rien n’y fait. Ensuite, LaFontaine enrégimente l’évêque de Montréal. Une circulaire aux curés commande « de maintenir le peuple dans la fidélité qu’il doit à son gouvernement ».

Tous ceux « qui veulent maintenir la paix dans le pays et la connexion avec l’Empire » doivent approuver énergiquement l’administration.

Aussitôt, le clergé de Québec obtempère, exprimant sa crainte d’une « séparation violente » d’avec la mèrepatrie. Le gouvernement de Sa Majesté est un bienfait de la divine providence « dans un temps où presque toutes les nations civilisées sont en proie aux révolutions, et à tous les malheurs qui en sont la suite inévitable ». Par circulaires, l’évêché convie les curés à organiser des assemblées, tout en insistant pour maintenir l’apparence d’un mouvement spontané.

La députation réformiste se met à organiser les assemblées de comté, « sinon le vaisseau de l’État sera abandonné à des mains ennemies ou à l’anarchie et à la guerre civile ». La presse réformiste joue un rôle extrêmement actif pour publiciser la campagne d’opinion, transmuée en un puissant mouvement populaire suscitant « une véritable déferlante » d’Adresses.

Le gouverneur et tout l’Exécutif colonial prennent soin de recevoir les nombreuses délégations, puis d’y réagir par au moins 200 réponses personnalisées, dont 34 de la main d’Elgin lui-même.

Qui plus est, la plupart des Adresses et de leurs réponses sont publiées, et donc officialisées, dans la Gazette du Canada, journal du gouvernement. « Cette pratique inhabituelle débute dès le premier numéro à paraître après l’incendie, fait l’objet de numéros spéciaux et totalise plus de 240 pages. »

Très rapidement, une flopée de documents est imprimée et déposée au Parlement de Londres, sous la forme de trois « Parliamentary Papers » remis aux députés33. Un récit formel des événements est ainsi édifié, de la même manière que celui des Rébellions de 1837 et de 1838 maquille une répression.

Le ministère réussit à arracher un vote de confiance de l’Assemblée, assorti d’une « protestation de loyauté et d’attachement sans bornes à la connexion coloniale, à la constitution actuelle et à l’Union des Canadas ». Un seul membre libéral a l’indépendance de ne pas plébisciter l’Union, selon Amédée : son père34.

À la session suivante, qui a lieu à Toronto, Louis-Joseph continue de s’opposer au « mal voulu contre le pays par les détestables auteurs de l’Acte d’Union, et les traîtres réformistes de jadis, qui l’ont adopté pour l’exploiter35 ». Mais il est seul, il gagne en âge — 64 ans — et il perd son acuité auditive.

Aux élections générales de 1852, « l’assemblée générale des électeurs démocrates » de Montréal le choisit comme candidat malgré son refus36. Battu par l’alliance de ses adversaires réformiste et tory, il n’aspire qu’au repos, mais lors d’une partielle dans le comté des Deux-Montagnes, il est porté candidat à son insu et en son absence, puis élu.

Selon le principe d’alternance, c’est Québec, l’ancienne capitale du Bas-Canada, qui reçoit la 4e Législature du Canada-Uni. En août, Louis-Joseph effectue un voyage dont le symbolisme n’échappe à personne; il est d’ailleurs célébré par des assemblées et des délégations tout le long de son parcours.

La session est interrompue par une résurgence bénigne du choléra, puis en janvier 1854, le magnifique palais législatif est ravagé par un incendie. Un accident ? Quelques mois plus tard, le même sort est réservé à l’édifice temporaire choisi pour le remplacer, comme s’il s’agissait de l’immolation du Bas-Canada et de son ancien idéal démocratique.

Le parlement, remarque Le Canadien, semble poursuivi par le démon des haines nationales et religieuses. Le Pays ajoute que « la première idée qui nous a frappé » est d’y voir « l’œuvre d’incendiaires soudoyés par des ennemis du gouvernement qui veulent en voir établir le siège ailleurs ».

La rédaction note que la chaîne d’événements sert bien le ministère réformiste, dont le « seul objet est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible »37.

Louis-Joseph met alors le point final à sa carrière politique. Démoralisé par la tiédeur et le manque de patriotisme de ses anciens collègues, il a dénoncé, sans relâche, l’alliance des libéraux du Bas et du Haut-Canada, faite uniquement par avidité pour les contrats publics et les positions de prestige.

Les années 1847 à 1854 ont été souillées de partisannerie et de violences, de corruption et de racisme, avec l’ingérence flagrante de l’épiscopat catholique en prime. Le boulevard vers la Confédération canadienne est tracé…

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).