L’esclavage en Nouvelle-France

Malgré les ouvrages de Sue Peabody et de Pierre Boulle qui contredisent l’adage encore très souvent prononcé, qu’il n’y a pas d’esclaves en France, malgré l’extraordinaire mise au jour de l’ampleur de l’esclavage par Brett Rushforth pour la Nouvelle-France, par Roland Viau pour St-Armand, ou par Frank Mackey pour Montréal afrodescendant, malgré la science citoyenne que déploient chacun, chacune, à leur manière Webster, Rito Joseph ou Émilie Monnet, bien des gens sont convaincus qu’ici on n’a pas vécu l’esclavage !

Au mieux, quand on convient que l’esclavage a existé en Nouvelle-France, on le considère encore comme un phénomène mineur parce que peu fréquent, « doux » parce que « familial », sans impact socio-économique parce qu’essentiellement ostentatoire, voire, comme une impasse de la recherche. Ainsi les 4185 esclaves, recensé.e.s dans les années 1960 par Marcel Trudel pour la période qui va de 1632 à 1834 (l’abolition), ces 4185 esclaves ne sont pas censé.e.s faire le poids quand on compare leur nombre à celui, immense et majoritairement afrodescendant, des plantations du sud.

Les mythes entourant l’esclavage

Or, s’opposant au silence qu’imposent les grands nombres, une tout autre histoire de l’esclavage en Nouvelle-France émerge, lorsque, armé des outils conceptuels, statistiques et numériques d’aujourd’hui, on examine, dans leur pluralité et leur évolution, les formes et les logiques de domination à l’œuvre, sur le terrain. C’est que la volonté de Marcel Trudel et de ses collègues de démarquer les Canadiens français des Américains, les colons de Nouvelle-France des esclavagistes du sud, a mené à la création d’un véritable mythe. Le mouvement des droits des afrodescendants des années 1960-70 concomitant à l’invisibilité dans laquelle étaient plongées les nations autochtones du Canada alors que l’histoire se focalisait sur la traite des fourrures qui nécessitait peu de main-d’œuvre, tout cela a posé des œillères à la recherche. Il s’agit maintenant de les faire tomber.

En effet, alors que le mouvement des droits dénonçait l’ignominie de l’esclavage et de la ségrégation raciale, Marcel Trudel a trouvé qu’en fait, dans le Québec ancien, le nombre d’esclaves afrodescendants représentait « seulement » un tiers des 4185 esclaves qu’il avait repérés dans les archives de deux siècles d’histoire. Soulignant le coût prohibitif (entre 600 et 2000 livres) de ces esclaves, supposant qu’ils appartenaient à des propriétaires urbains plutôt qu’à des ruraux, présumant que la traite des fourrures n’avait pas besoin de beaucoup de main-d’œuvre servile, Trudel en a conclu que les esclaves étaient des objets de luxe, réservés à l’élite coloniale qui voulait bien paraitre — des êtres bien traités à l’intérieur des maisons des riches qui pouvaient se les payer. Ce qui fait qu’aujourd’hui encore lorsqu’on évoque l’esclavage en Nouvelle France, on pense que ce petit nombre d’esclaves servaient surtout à servir le café !

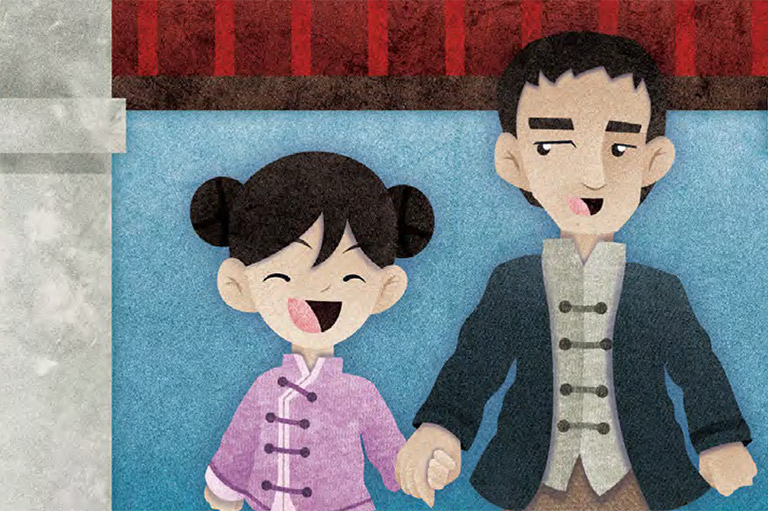

Plus encore, Marcel Trudel a parachevé le mythe d’un esclavage doux en Nouvelle-France en avançant que « l’affection réciproque des maîtres et des esclaves » a donné à l’institution servile « un petit air patriarcal, un certain caractère familial ; bien souvent, l’esclave ne se distingue pas du domestique et, en bien des cas, on le considère comme un enfant adoptif ». Ce mythe tenace de l’esclave « traité comme un membre de la famille » floute, en la lénifiant, la vision qu’on peut avoir de l’esclavage en Nouvelle-France. Il empêche la prise en compte de la violence ordinaire qui régit l’asservissement — une cruauté à ce point normalisée qu’elle fait partie des mœurs, et de la famille, et de la société française d’ancien régime, et ... de l’historiographie qui s’en est suivie.

Sans doute la réputation des Français d’aimer les Premières Nations (alors que les Américains voulaient les faire disparaitre), a contribué à n’accorder d’importance ni aux Autochtones — ceux et celles qu’on appelait Panis* qui composaient pourtant le plus grand nombre des esclaves des Français — ni à l’évolution de la mise en esclavage des différents peuples qui ont servi la Nouvelle-France au cours des 17e et 18e siècles. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les recherches récentes peinent à instiller dans l’imaginaire commun ce qui caractérise l’esclavage en Nouvelle-France.

| *Définition : Le terme panis est une déformation de pawnees devenu générique pour désigner les captifs et captives provenant des nations du Nebraska et du Haut-Missouri actuels, qui étaient vendues aux Français par leurs alliés autochtones. |

Caractéristiques de l’esclavage français

Il faut souligner que l’esclavage est une forme d’organisation sociale établie par la loi et la coutume, dont tous les Français et toutes les Françaises des 17e et 18e siècles reconnaissent l’existence, sinon la légitimité, tout comme aujourd’hui tous et toutes, même les écologistes, reconnaissent le règne des voitures. Dans des sociétés de subsistance, comme le sont la France et ses colonies, il va de soi que l’esclavage est une condition socio-économique, tout au bas de l’échelle humaine, où l’on peut tomber, rester, en sortir, y retomber.

Comme le reste de l’Europe, la France de l’époque emploie déjà sur son propre sol des esclaves, non seulement dans ses maisons comme domestiques, mais aussi dans ses mines, ses salines, ses galères et tout autre emploi dégradant, répétitif et pénible. Du coup, les colons trouvent normal, pour exploiter le continent américain, de se procurer des esclaves afin de leur confier les travaux les plus durs, environnés des nuées de moustiques et mouches. Pour les hommes, il s’agit de dessoucher les énormes arbres de la forêt primaire, des colosses de 50 mètres de haut, labourer, bûcher, ramer et portager les grands et lourds canots des expéditions de traite, charger et décharger les cargaisons, travailler dans les dangers des mines, de la coupe de bois et de la construction des maisons, dans l’extrême chaleur des forges, dans la puanteur des tanneries et de l’évacuation des « boues ».

Pour les femmes qui représentent le plus grand nombre des esclaves recensés en Nouvelle-France, il s’agit, à côté des rudes travaux de la maison et des champs, de cultiver potagers et vergers, garder les bestiaux, chercher et porter l’eau et le bois de chauffage, nettoyer les lieux de vie, laver et coudre les vêtements, cuisiner, s’occuper des enfants, servir de nourrice, voire d’exutoire sexuel aux hommes de la maison.

Comme le dit l’historien Frank Mackey, les esclaves représentent tout simplement, pour leurs maîtres, « un investissement en capital, un bien que l’on achet[e] comme on le fa[it] pour de la machinerie ou de l’équipement, pour le mettre à l’œuvre dans son métier ou sa profession ou pour participer aux tâches quotidiennes ». Dans la colonie, les Français ont su profiter des pratiques esclavagistes déjà existantes de leurs alliés autochtones, en leur appliquant la juridiction gréco-romaine du partus sequitur ventrem qui fait que l’enfant d’une esclave naît esclave. Ce qui permet « l’élevage » et le trafic d’un « cheptel » servile in situ.

Dans la société française, profondément inégalitaire de l’époque, l’esclavage s’ancre dans une chaine de servitudes, de type familial patriarcal, qui lie intimement les trois ordres de la hiérarchie sociale (noblesse qui combat, clergé qui prie, et roturiers qui travaillent) — une chaine de servitudes qui assujettit les fidèles aux prêtres, les épouses aux époux, les enfants aux pères, les serviteurs et engagés aux maîtres, les esclaves aux esclavagistes, les moines et les soldats à leurs supérieurs respectifs, les censitaires aux seigneurs, les sujets au roi « père des peuples de France » et tout ce beau monde, à Dieu le père. Dans un tel cadre hiérarchique et patriarcal, il est attendu que l’ensemble de la famille (l’épouse, les enfants, les serviteurs et les esclaves) obéisse loyalement au pater familias en échange de sa protection. Et en Nouvelle-France, les autorités civiles et religieuses, les colons, les alliés autochtones et les esclaves mêmes adhèrent à ces règles.

Tous les Français, il est vrai, ne sont pas propriétaires d’esclaves. On remarque que ceux et celles qui n’emploient pas de main-d’œuvre servile connaissent plus de difficultés financières que ceux et celles qui y ont recours. De fait, le rapport différencié à l’esclavage impacte directement le succès ou l’insuccès socio-économique des colons. À ce stade-ci de la recherche, on constate que se procurer une ou des esclaves autochtones est une bonne façon, peut-être la meilleure, pour les colons, de s’enrichir. De la sorte, ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on a des esclaves, c’est plutôt parce qu’on se procure des esclaves autochtones qu’on devient riche.

Quasi toutes les familles des marchands montréalais témoignent de ce phénomène. Ce n’est donc pas par ostentation, pour bien paraitre ou pour servir le café, comme on l’a si longtemps prétendu, mais bien par nécessité — pour pallier le manque criant de main-d’œuvre de la colonie — que la grande majorité des colons se procurent un ou une unique esclave autochtone. En effet, on dénombre un très grand nombre de petits propriétaires d’esclaves possédant un ou deux esclaves (pour lesquels ils s’endettent parfois) et une poignée de gros propriétaires (détenant entre 3 et 26 esclaves).

Selon les informations que nous possédons aujourd’hui, nous constatons qu’au cours du régime français, sur un total de 1627 propriétaires dont nous connaissons au moins le prénom, le nom ou le métier (incluant les institutions, telles que la Société de Jésus, la Congrégation Notre-Dame et la royauté), 1024 (soit 62,9%) possèdent un seul esclave, 276 (soit 17,0%) en ont deux qu’ils emploient au champ, à l’échoppe ou à la maison (au sens de domus). Et, mêmes ceux et celles qui n’ont pas les moyens d’en acheter, profitent de l’exploitation servile en louant ponctuellement les services d’un ou d’une esclave à leur propriétaire, lequel en retire un bénéfice immédiat — en témoignent les tractations notariales où les maîtres engagent leurs esclaves masculins pour le Pays-d’en-haut et les requêtes que font les maîtres devant la justice pour réclamer les gages ou les hardes de leurs esclaves ainsi mis en location.

Ainsi peut-on dire que, même si l’esclavage ne se pratique pas sur la même échelle dans la colonie laurentienne que dans une île des Antilles ou en Louisiane par exemple, l’exploitation humaine a bel et bien servi le développement de Montréal, de la colonie, de notre pays.

Des esclaves en plus grand nombre qu’on l’a cru

Selon les estimations de l’historien Brett Rushforth, qui révise à la très grande hausse les chiffres de Marcel Trudel, près de 10 000 esclaves autochtones auraient servi en Nouvelle-France entre 1670 et 1760. Sur cent ans, ces hommes, femmes et enfants ont ainsi servi de très nombreux petits propriétaires d’esclaves, de tout métier et condition.

Et ce sont les profits tirés de la mise en esclavage des Autochtones qui donnent aux colons, les moyens de se procurer des esclaves d’origine afrodescendante, lesquels arrivent en Nouvelle-France via les Antilles. Si l’on s’en tient aux seuls chiffres de Marcel Trudel qui ne disposaient pas de tous nos moyens conceptuels, statistiques et numériques actuels, on peut déjà dire que, jusqu’à la conquête, les esclaves autochtones sont quatre fois plus nombreux que les esclaves afrodescendants.

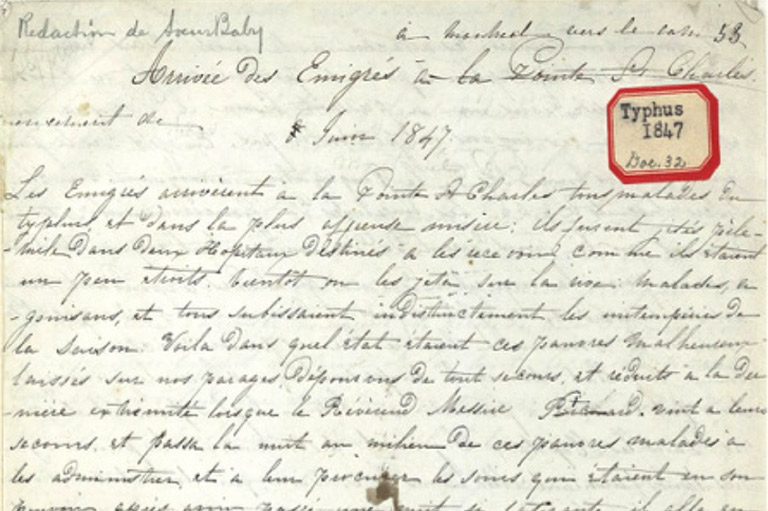

Après la conquête, le nombre d’esclaves afrodescendants triple, car ils arrivent avec les Britanniques puis, après la révolution américaine de 1776, ils sont rejoints par ceux, nombreux qui arrivent littéralement dans les bagages des loyalistes. Mais ce que révèlent les chiffres terrifiants issus des travaux en démographie historique de la doctorante en histoire, Cathie-Anne Dupuis, c’est qu’entre 1632 et 1759, la moitié des esclaves masculins autochtones meurent avant 17 ans, et qu’entre la conquête anglaise et l’abolition de l’esclavage en 1834, cet âge médian au décès n’est plus que de 11 ans ! Celui des femmes esclaves autochtones passe de 21 ans, pendant le régime français à 13 ans pendant le régime anglais. Notons que le tableau global est différent pour les afrodescendants qui arrivent adultes dans la colonie laurentienne. Tous ces décès autochtones, il faut le souligner, ne coïncident pas avec les occurrences des épidémies.

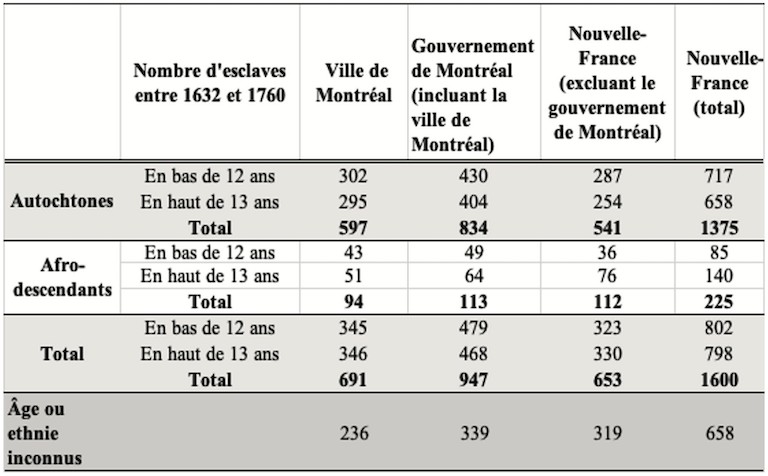

Ce qui frappe dans l’esclavage laurentien, c’est l’extrême jeunesse d’une grande partie de cette population asservie : entre 1632 et 1760, sur un total de 2199 personnes recensées, 734 esclaves sur les 1574 dont nous connaissons l’âge ont moins de 12 ans, à leur dernière mention dans les registres paroissiaux. Ces données mènent à interroger autant les fondements moraux, sociaux et économiques de la colonie que l’aspect « familial » que Marcel Trudel prêtait à l’esclavage laurentien. La mise en esclavage des enfants révèle, en effet, un véritable phénomène de société qui a, jusqu’à présent, échappé aux historiens, même les plus avertis, de l’esclavage.

Les enfants esclaves et l’aspect « familial » de l’esclavage

Pourtant, la mise en esclavage des enfants ne date pas d’hier. Déjà en 1535, Jacques Cartier embarqua « une fille de l›aage d’environ huict a neuf ans et refusa ung petit garçon de deux ou trois ans pource qu’il estoit trop petit ». Derrière le paravent de la diplomatie autochtone, nul parmi les historiens, ne s’est interrogé sur le destin de cette enfant au sein d’un équipage uniquement masculin.

Seconde mention d’un enfant esclave : lorsque la colonie est rétrocédée à la France en 1632, Olivier Le Jeune, emmené tout jeune d’Afrique par l’un des frères Kirke, est vendu au commis Le Baillif pour 50 écus, lequel le donne à Guillaume Couillard et Guillemette Hébert, considérés comme le premier couple de colons en Nouvelle-France et, dont les descendants seront esclavagistes. Son parrain, Paul Le Jeune, le supérieur de la mission jésuite, rapporte qu’après l’avoir baptisé, il a dû le rendre à son maître « qui ne s’en peut pas longtemps passer, autrement nous l’aurions retenu avec nous ». En quoi un enfant de six à sept ans est-il indispensable à ses maître et maîtresse, qui ont déjà charge d’enfants ? Quand Olivier meurt en 1654 à l’Hôtel-Dieu, est-il toujours esclave ? on ne le sait pas. Son acte de sépulture précise qu’il est « domestique » de M. Couillard.

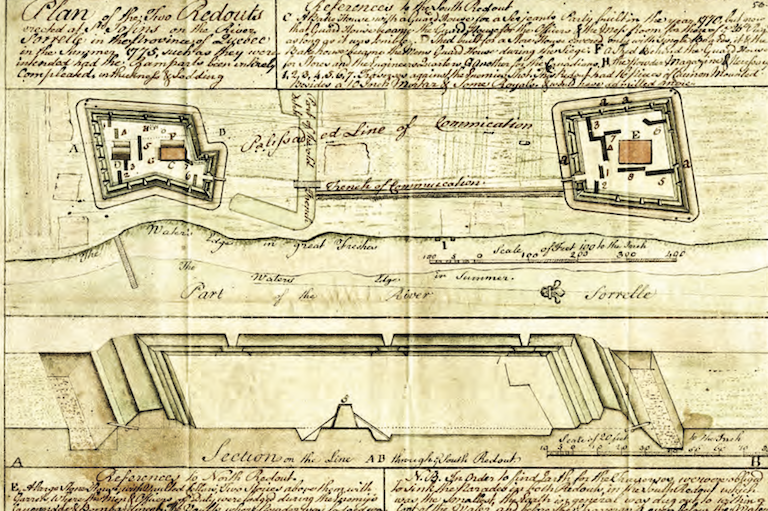

Puis dix-sept ans s’écoulent avant que ne soient à nouveau évoqués des esclaves dans la vallée laurentienne. Jusque dans les années 1670, les autorités civiles et religieuses poursuivent leur stratégie de fusion des peuples autochtone et allochtone, afin d’assimiler les Premières Nations à la civilisation eurochrétienne. C’est pourquoi les enfants autochtones, libres ou non, sont confiés aux religieux et aux religieuses. Il faut donc souligner le cadre profondément autochtone dans lequel s’enracine l’esclavage à la française dans la colonie, particulièrement à Montréal, ville marchande, que sa position géographique dans le réseau hydrographique laurentien ouvre grand sur le continent américain.

Aussi, est-ce par des cadeaux d’esclaves entre alliés français et autochtones, que l’esclavage pénètre dans la vallée laurentienne. Comme le souligne l’historien Gilles Havard, selon la diplomatie autochtone, un esclave est « un objet de médiation au même titre qu’une brasse de tabac ou qu’une fourrure de castor ; mais son don cristallis[e] d’autant mieux la paix entre les alliés qu’il exalt[e] la guerre contre l’ennemi commun ». Par exemple, en 1671, le gouverneur Rémy de Courcelles reçoit des Iroquois, avec lesquels il vient de faire la paix, deux jeunes Poutéouatamises qu’ils ont asservies. Courcelles confie ces dernières aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, pour qu’elles leur enseignent « le langage français » et les élèvent à l’européenne afin de les marier à des Français.

Autre exemple, de retour de son expédition au Mississippi en 1674, Louis Jolliet, dont l’embarcation chavire en amont de Montréal, écrit à Monseigneur de Laval : « Jay beaucoup de regret dun petit esclave de dix ans qui mavoit esté donné en present II estoit doüe dun bon naturel, plain D’esprit, diligent et obeisant, Il sexpliquoit en françois ; commencoit a lire et a escrire. » Dans une lettre à Jean-Baptiste Colbert, le gouverneur Frontenac précise que cet enfant esclave lui était destiné : Jolliet « perdit tous ses papiers et un petit Sauvage qu’il m’amenait de ces pays-là, duquel j’ai eu un grand regret. »

Dans la même veine, on peut soupçonner que les deux enfants « sauvages », Louis et Alexandre, placés en 1677 dans la famille de Repentigny, sont bel et bien des esclaves, car le missionnaire qui les baptise ne nomme pas les parents des enfants comme c’est l’usage pour les Autochtones libres. En tous cas, dans les archives paroissiales, bien d’autres enfants sont clairement désignés comme panis ou panise, tels Pierre, 10 ans, et Jacques, 9 ans, qui sont inhumés respectivement le 15 octobre et le 29 décembre 1687, Louis, panis, qui est confirmé en 1688, et ce garçon anonyme, « esclave » de René Charrier, qui périt l’année suivante lors du raid guerrier sur Lachine.

Dans les premières années, certains parmi les premiers colons à se procurer des esclaves autochtones semblent traiter ces derniers comme des engagés à émanciper après un certain laps de temps passé à leur service : est-ce parce qu’ils se souviennent d’être eux-mêmes « venus en qualité de serviteurs » comme le note Pierre Boucher, ce roturier devenu gouverneur de Trois-Rivières?

Il arrive, mais c’est fort rare, que des familles françaises adoptent les enfants esclaves. Quand c’est le cas, bien peu parmi les propriétaires officialisent ce statut. On note entre 1706 à 1760 plusieurs caractéristiques de ces rares adoptions, relatives à l’ethnie (on compte treize adoptions d’esclaves d’origine autochtone et aucune d’origine afrodescendante), au genre (trois filles seulement sont adoptées contre dix garçons), à l’âge (la majorité des adoptions se font autour de six ans), à la classe sociale, la majorité des adoptants sont des marchands, officiers et voyageurs ou leurs proches, bref ceux qui bougent dans la colonie, plutôt que des paysans. Adoptés ou non, ces enfants demeurent au service des Français comme « domestiques », « appartenant à » leurs maître et maîtresse, tout en bas de la hiérarchie de la maisonnée, dominée par la figure patriarcale du maître de la famille.

À partir des années 1680, les choses changent, la pratique esclavagiste se durcit. La demande en main-d’œuvre se fait plus pressante, car « les gens de travail et les Domestiques sont d’une rareté et d’une cherté si extraordinaire en Canada qu’ils ruinent tous ceux qui font quelque entreprise ». Et on se met à penser que le moyen de pallier ce problème serait d’importer des esclaves africains des colonies antillaises dont ils font le succès. C’est pourquoi les colons laurentiens en réclament au roi. Les autorités métropolitaines tergiversent, invoquant le climat néfaste pour les Africains, leur prix élevé, puis le début de la guerre de succession d’Espagne (1701-1714) qui tarit le commerce triangulaire.

Ce qui fait que la traite des esclaves autochtones avec les nations alliées prend vite le pas sur celle des esclaves d’origine afrodescendante et qu’elle s’intensifie dans la vallée laurentienne, à un point tel que, en 1709, l’intendant Raudot juge nécessaire de « normaliser » l’esclavage qui se pratique en Nouvelle-France avec une ordonnance qui garantit aux propriétaires la pleine possession de leurs esclaves auxquels il est interdit « de quitter leurs maîtres Et à qui que ce soit de les débaucher, sous peine de 50 livres d’amande (sic) ». Cette dernière recommandation témoigne autant d’un resserrement dans les allées et venues des esclaves que de la diversité des attitudes à l’égard de l’esclavage.

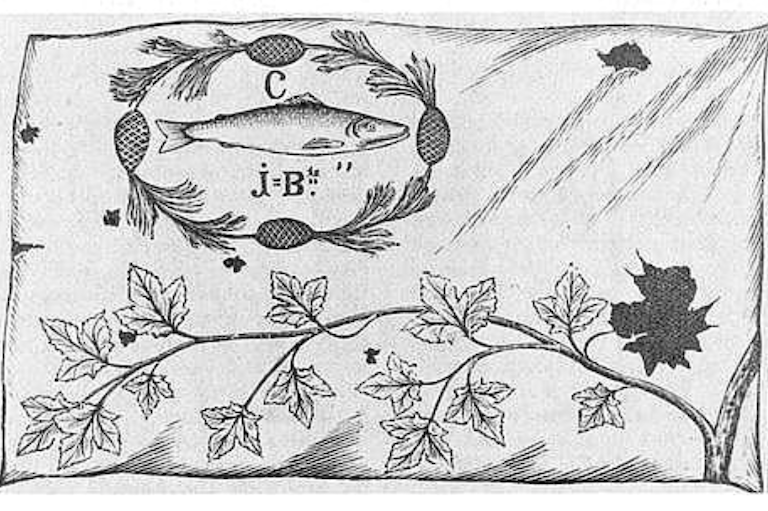

Dès lors, les « arrivages » des Pays d’en haut se font plus nombreux et continus — si nombreux d’ailleurs que les esclaves autochtones en deviennent invisibles, faisant littéralement partie des meubles. Comme le confirmera d’ailleurs l’article 47 des demandes de capitulation de Montréal en 1760 qui spécifie : « Les Nègres et panis des deux Sexes resteront En leur qualité d’Esclaves, en la possession des François et Canadiens à qui lls appartiennent ; Il leur Sera libre de les garder à leur Service dans la Colonie, ou de les Vendre, Et ils pourront aussi Continuer à les faire Elever dans la Religion Romaine ».

Au fil du 18e siècle, de plus en plus d’enfants esclaves, en grande majorité autochtones, sont mentionnés dans les archives jusqu’à la fin du Régime français. Le tableau de la page suivante permet de visualiser l’ampleur de cette population enfantine asservie pendant le régime français à Montréal, dans le gouvernement de Montréal et dans le reste de la colonie.

Dupuis, Cathie-Anne. « Base de données de la population esclave du Québec ancien (BDPEQA) ». Base de données. Université de Montréal, 2020.

Quelques évocations, parmi des centaines, permettent ici d’habiller d’un peu de chair et d’âme ces sombres statistiques. Ainsi, le 22 octobre 1713, l’esclave renarde de Toussaint Truteau, Marie Madeleine, est baptisée à l’âge de cinq ans tandis que, trois semaines plus tard, le marchand Dominique Nafrechoux cède à ses parents un esclave nommé Joseph, âgé de huit ans. Trois ans plus tard, lors d’un « arrivage » à Montréal, a lieu le 13 avril une série de baptêmes d’enfants esclaves âgés de onze quinze ans, dont trois appartenaient à Etienne Campeau et les autres à Louis Ducharme, à Antoine Magnan, à Pierre Billeron, au sieur Déprez, au procureur du roi Raimbault...

L’asservissement et le trafic des enfants autochtones sont alors bien établis. Les exemples abondent au 18e siècle, tels que François, l’esclave autochtone émancipé de Pierre Prud’homme qui est arrivé dans la colonie âgé entre cinq et huit ans ou cette « petite fille esclave [que le mari de Marguerite Fafard Delorme] avoit amene pour la cervir » qui est vendue pour 400 livres à René Bourassa dit Laronde, le 28 septembre 1717. Et la mise en esclavage des enfants continue par-delà le Régime français, comme en témoigne le cas de la panise Marie Marguerite, qui meurt le 7 avril 1821 à l’Hôpital général de Montréal, âgée de 76 ans, au terme d’une longue vie d’esclave passée dans la colonie.

Les archives révèlent régulièrement la présence de centaines d’enfants esclaves, principalement autochtones. Parcourir les actes de baptêmes et de sépultures permet de découvrir la présence à Montréal de centaines d’enfants asservis dont il convient de saluer le bref passage sur terre. Souvent dotés d’un seul prénom, voire anonymes, ces enfants, âgés de 5 à 12 ans, sont rarement pourvus d’un patronyme distinct, portant généralement celui de leur maître. Leur prénom, quand ils et elles en ont un, est celui de leur baptême. Ces pratiques d’anéantissement participent de la mort sociale qu’impose l’esclavage. Et quand les propriétaires décident de les faire baptiser ou inhumer, c’est en rappelant sans complexe que ces enfants leur « appartiennent ».

Comment expliquer cet attrait pour l’asservissement des enfants autochtones ? Est-ce parce qu’ils coûtent moins cher que les esclaves afrodescendants ? Leur prix varie entre 350 et 400 livres pour un ou une esclave autochtone et entre 600 et 2000 livres, pour un ou une esclave d’origine africaine. Est-ce une question d’âge? Les esclaves noir.e.s qui parviennent dans la vallée laurentienne sont des adultes qui ont survécu non seulement aux maladies de l’enfance, mais aussi à la traversée transatlantique, tandis que les esclaves issues des Premières Nations sont en majorité des enfants.

Il est sans doute plus facile de « faire à sa main » un enfant esclave plutôt qu’un adulte qui disposerait de plus de moyens pour résister aux conditions de son asservissement. Certes, il est plus aisé de cultiver la loyauté d’un être arraché très jeune à sa famille, coupé des relations significatives qui définissent le statut, la condition, l’appartenance, la mémoire, les aspirations de l’individu incorporé au bas de l’échelle, dans un monde ordonné par les maîtres. De plus, posséder un ou une esclave âgé.e de 5 ans et plus, alors qu’on a déjà ses propres enfants, permet sans doute de pallier la terrible mortalité infantile de l’Ancien régime qui fait qu’entre le quart et le tiers des enfants nés sont décédés avant un an et qu’un enfant sur deux n’atteint pas l’âge de 5 ans.

Une autre raison possible à l’esclavage des enfants est liée au système familial patriarcal qui met en relief les tensions liées à l’héritage. Ainsi en 1721, l’intendant Bégon encourage la possession d’esclaves, car les « pères et mères qui auroient beaucoup défriché et bien étably leur habitation pourroient lorsque par leur grand age ou infirmité ils seroient hors d’état de travailler, rester maîtres de leurs biens et continuer à les faire valoir par le moyen de leur Negre, ils ne seroient plus réduits a dependre de leurs enfants et exposés à en recevoir de mauvais traitemens ». Voire, les « veuves et les vieillards qui n’ont point d’enfant en état de travailler ne seroient plus obligés d’abandonner leurs habitations ou de les donner à vil prix par l’impuissance ou ils sont de les faire valoir ». S’acheter et fidéliser, en l’élevant, un enfant esclave permettrait ainsi de s’assurer une retraite paisible, à l’abri de l’avidité des héritiers.

Dans l’ancienne comme dans la nouvelle France, les enfants participent aux tâches domestiques et agricoles selon les forces de leur âge : aux filles, ménage, lavage, filage de la laine ou du chanvre, soins du potager, de la basse-cour ou de l’étable, en particulier en ce qui concerne le conditionnement du lait (traite, barattage, fabrication du fromage), ainsi que certaines activités champêtres (fenaison, moisson). Aux garçons, reviennent les courses et le soin bestiaux, en attendant d’être aptes aux gros travaux (labour, battage, charrois, rame). À tous les enfants, la glane et la chasse aux oiseaux qui attaquent les champs.

C’est à la maîtresse que revient la gestion du personnel servile, et partant, l’entretien et à la formation des enfants esclaves. C’est en effet sous sa gouverne que le « cheptel » enfantin accomplit ses tâches — des tâches qui sont sans doute les mêmes réservées aux jeunes enfants placés en service chez autrui, comme c’est la coutume chez les plus pauvres. Ce qui fait d’ailleurs que ces garçons et filles ainsi placées passent leur enfance hors du foyer familial. Les termes d’un contrat type stipulent que l’enfant est placé jusqu’à l’âge de 18 ans, sans salaire ; « logé, nourri, vêtu et traité humainement » il ou elle devra « faire tout ce qui lui sera commandé de licite et d’honnête ». La grande différence entre les enfants libres et esclaves réside dans le fait qu’au terme de son contrat, l’engagée ainsi formée est libre de quitter son maître alors que l’enfant esclave est attachée à vie à celui ou celle qui le possède (ou jusqu’à ce qu’il s’en défasse en le vendant ou en l’émancipant).

Pour Marcel Trudel, tous ces soins et particulièrement les mises en nourrice des enfants d’esclaves montrent que ces derniers reçoivent les mêmes attentions que les enfants des propriétaires, voire, qu’ils sont traités comme des enfants adoptifs. Ne s’agit-il pas plutôt de libérer la mère asservie afin qu’elle se consacre entièrement à ses tâches ? De même, on prend grand soin de l’esclave, non seulement à cause de son prix élevé, mais pour longtemps de ses services. Alors on l’envoie à l’Hôtel-Dieu pour soigner ses maux comme aujourd’hui, sa voiture au garage, pour entretien. S’il ou elle est toujours apte à servir, ce bien meuble est transmis d’une génération à l’autre.

Et quand l’esclave n’est plus utile ou trop âgé.e, on veille à ne pas en surcharger les héritiers. Comme le recommande le Code Noir, on l’émancipe (et ce même, si la liberté désavantage l’esclave rétif, âgé ou handicapé, ce qui fait que l’émancipation mène souvent à la mendicité, à l’errance et aux larcins commis pour survivre). Dans le meilleur des cas, on placera l’esclave devenu.e. inapte à l’Hôpital général. Ainsi, comme le montre le registre des entrées de l’hôpital général de Montréal au 18e siècle, séjournent dans cet asile des déshérités, 118 esclaves dont 104 issu.e.s de nations autochtones et 14 d’origine africaine.

Dans la chaine de servitude patriarcale, l’esclave autochtone semble s’apparenter à l’engagé en ce sens qu’elle ou il est forcé d’abandonner au maître sa force de travail, son autonomie, son corps et, surtout, la libre volonté qui caractérisent l’âge adulte. Placé au bas de l’échelle sociale, il ou elle appartient à son maître ou à sa maîtresse, lui doit obéissance et fidélité, ne peut quitter la maison de ses maîtres sans leur consentement. S’il lui prend l’idée de s’enfuir, son maître le fera rechercher et ramener — dans le cas de l’engagé « comme un père le ferait à l’égard de son propre enfan » ou, dans le cas de l’esclave, comme un propriétaire qui réclame son bien. L’engagé reçoit du maître « l’éducation que doit un père à son Enfant » et il est traité comme son « enfant propre ». Selon le Code noir, l’esclave doit quant à lui être traité « humainement ».

Or, ce traitement humain est remis en question en Nouvelle-France par les statistiques qui démontrent que c’est entre 8 et 20 ans qu’on observe le plus de décès chez les esclaves autochtones, et la courbe des décès ne suit pas celle des épidémies. Il arrive certes qu’une profonde affection lie l’esclave à son propriétaire, mais ce sentiment repose sur la peur non moins profonde et soigneusement entretenue de déplaire au maître, duquel dépend toute survie.

Aussi, le mythe de l’esclave « membre de la famille » est-il donc à réviser en tenant compte du cadre patriarcal de la société, et donc de l’institution servile. Car le maître est responsable devant Dieu, le roi et la justice, des comportements de sa maisonnée (c’est-à-dire son épouse, ses enfants, ses serviteurs et ses esclaves) considérée comme un ensemble d’enfants, immatures, démuni.e.s et dépendant.e.s dont il convient de se méfier et de faire obéir à la baguette. Pour toutes et tous, et pour les enfants esclaves en particulier, l’obéissance ici est le maître mot, relayé par les religieux, qui présentent l’esclavage aux esclaves comme une occasion de gagner leur ciel.

Le maître attend de son esclave une loyauté sans faille, sous peine de cachot, de vente ou de bannissement aux Antilles comme on en menaçait Angélique la prétendue incendiaire de Montréal (1734) et comme y fut envoyée Marguerite Duplessis (1730) la première esclave à demander sa liberté ou alors, carrément, sous peine d’envoi aux galères comme le malgache Ollivier Lejeune en 1638 et Constant le panis de Mr de St-Pierre en 1756.

Conclusion

L’esclavage en Nouvelle-France est longtemps demeuré un véritable angle mort de la recherche. Pourtant, par toutes ces questions qu’il soulève, il éclaire d’une lumière crue autant les dynamiques de pouvoir de la société coloniale patriarcale que son développement socio-économique — compte tenu du fait que la majorité des foyers qui aujourd’hui possède une voiture posséderait au moins un esclave pendant le Régime français.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Traces de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).