Les philosophes des Lumières et leur influence sur les États-Unis, la France et le Bas-Canada

Comment les Patriotes de 1837-1838 ont-ils été influencés par les valeurs des philosophes des Lumières ? Pour répondre à ce questionnement, nous allons tenter d’illustrer les cinq points suivants :

Quel type de gouvernance était instauré dans la Province of Quebec de 1791 à 1837 ?

Quelles étaient les principales valeurs promues par les philosophes des Lumières du 18e siècle ?

Quel fut l’impact de ces valeurs sur la révolution et la constitution américaine de 1776 à 1787 ?

Quel fut l’impact de ces valeurs sur la Révolution française et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?

Quel fut l’impact de ces valeurs sur la rédaction des 92 Résolutions et des luttes menées par les Patriotes de 1834 à 1838 ?

1. Quel type de gouvernance était instauré dans la Province of Quebec de 1791 à 1837?

Rappelons que la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne en 1763 avait fait en sorte que le territoire s’en trouvait réduit aux rives du St-Laurent, et avait maintenu une gouvernance monarchique qui, toutefois, parlait anglais et manifestait une aversion pour les « papistes » catholiques.

Mais les 13 colonies d’Amérique du Nord, celles situées au Sud de la Province of Quebec étaient fort mécontentes de ne pas avoir obtenu les vastes territoires de la vallée de l’Ohio et des Grands Lacs qui avaient été cédés aux Autochtones et pour lesquelles elles s’étaient âprement battues durant les guerres intercoloniales. Un fort esprit de mécontentement avait provoqué un tel ressentiment amenant plusieurs chefs politiques des 13 Colonies « américaines » à proposer de se défaire des liens qui les unissaient à la Métropole britannique. Un mouvement fut lancé en 1773 lors du fameux « Boston Tea Party » qui énonçait la règle : « no taxation without representation ». C’est dans cette mouvance que Londres accorda aux habitants de la Province of Quebec un agrandissement de leur territoire jusqu’aux Grands Lacs grâce à l’Acte de Québec de 1774.

Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, car les 13 Colonies britanniques revendiquaient depuis la guerre de conquête de la Nouvelle-France ce territoire : elles s’unirent donc et proclamèrent la Déclaration d’Indépendance en 1776 face à la Grande-Bretagne. Les « 13 » demandèrent l’appui des « Canadiens » qui restèrent « loyaux » envers la Grande-Bretagne qui venait tout juste de leur rétrocéder le vaste territoire des Grands-Lacs; soulignons aussi que le clergé catholique, qui venait de récupérer son privilège d’exercer le culte avec l’Acte de Québec, se devait de se montrer coopératif avec la gouvernance britannique en encourageant ses fidèles à rester loyaux envers la Couronne britannique.

C’est aidées financièrement et logistiquement par la France que les 13 Colonies purent gagner leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1783. Pour la Province of Quebec, ce fut un autre coup dur puisque la moitié des Grands-Lacs furent octroyés aux 13 Colonies qui se nommèrent les États-Unis d’Amérique. Ce fut un coup dur également pour les Autochtones qui perdirent la vallée de l’Ohio au profit des nouveaux colons qui purent quitter l’enclave d’où ils étaient enfermés entre les Appalaches et l’océan Atlantique. Les déceptions des « Canadiens » allaient s’aggraver du fait que plus de 30 000 Loyalistes issus des 13 Colonies quittèrent la nouvelle République pour s’installer dans diverses colonies d’Amérique du Nord britannique dont celle de la Province of Quebec : ils recherchaient un territoire avec une « culture » britannique (administration, gouvernance, langue et religion anglicane).

Afin de les accommoder, la gouvernance britannique leur octroya par l’Acte Constitutionnel de 1791 un territoire à l’Ouest de la rivière des Outaouais : il va sans dire que cet accommodement allait mécontenter les « Canadiens » de cette nouvelle perte de territoire, mais Londres estima qu’en leur accordant une Chambre d’Assemblée où les habitants pouvaient élire leurs représentants que ces derniers accepteraient, malgré cela, cette perte de territoire.

Et c’est ainsi que débute la suite d’« inconforts » provoqués par ce nouveau type de gouvernance. Voyons cela de plus près. L’élection de 50 députés par la population du Bas-Canada qui comptait 150 000 habitants devait marquer les débuts d’une gouvernance démocratique, mais les députés se rendirent vite compte que c’était une démocratie de façade. En effet, le gouverneur général avait droit de véto sur les lois et pouvait proroger les sessions de la Chambre d’Assemblée quand il le voulait s’il se rendait compte que les intérêts britanniques n’étaient pas protégés.

De plus, le gouverneur avait le privilège de s’entourer des membres de deux conseils parmi ses alliés britanniques comme le Conseil législatif qui comptait 15 membres et le Conseil exécutif qui en comptait neuf. Le Conseil législatif avait pour mandat de faire des lois pour les présenter aux députés ou à analyser les lois proposées par les députés : ces dernières étaient plus souvent qu’autrement amendées ou refusées. Le Conseil exécutif avait, quant à lui, le mandat d’appliquer les lois retenues. Tant au Bas-Canada que dans le Haut, les députés formèrent des partis politiques. Dans le Bas-Canada, il y eut le Parti canadien fondé en 1792 qui devint le Parti patriote en 1826 et qui avait pour mission de défendre les intérêts du peuple « canadien » à majorité francophone, alors que dans le Haut-Canada et dans le Bas, il y eut le Parti Tory ou British Party qui défendait les intérêts des anglophones.

Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que les membres des Conseils législatif et exécutif ainsi que les membres du British Party faisaient partie de la Clique du Château (ou parti Bureaucrate), riches commerçants qui profitaient largement des ressources de la colonie pour s’enrichir. Également, les différents gouverneurs généraux utilisèrent souvent leur droit de véto pour assoir leur autorité jugeant que, comme conquérants, ils avaient priorité sur les richesses du territoire. Le seul véritable pouvoir des députés était de voter les subsides visant à défrayer les coûts administratifs de la colonie : d’incessantes luttes menèrent à la prorogation des travaux de la Chambre d’Assemblée par les gouverneurs généraux successifs: toutefois, lors des nouvelles élections, les habitants réélisaient leurs candidats du parti patriote et souvent en plus grand nombre, au grand dam des gouverneurs.

Ces derniers n’hésitèrent pas à fermer les journaux favorables aux députés Patriotes, à emprisonner leurs rédacteurs comme ce fut le cas pour les journaux de la Minerve (Ludger Duvernay), le Canadien (Pierre Stanislas Bédard), le Fantasque (Napoléon Aubin) et The Vindicator (Daniel Tracy). Le gouverneur Craig avait même écrit en 1810 :

[…] Je veux dire que par la langue, la religion, l'attachement et les coutumes, [ce peuple] est complètement français, qu'il ne nous est pas attaché par aucun autre lien que par un gouvernement commun; et que, au contraire, il nourrit à notre égard des sentiments de méfiance [...], des sentiments de haine [...]. La ligne de démarcation entre nous est complète.

Quant au journal Le Canadien, il décrivit ainsi, en 1831, ce peuple décrié par le gouverneur Craig :

Il n'y a pas, que nous sachions, de peuple français en cette province, mais un peuple canadien, un peuple religieux et moral, un peuple loyal et amoureux de la liberté en même temps, et capable d'en jouir; ce peuple n'est ni Français, ni Anglais, ni Écossais, ni Irlandais, ni Yanké, il est Canadien. »

Aussi ne faut-il pas se surprendre de l’instabilité politique que ces prorogations de la Chambre d’Assemblée provoquaient sur les finances de la colonie qui faisaient maugréer marchands et grands financiers de la Clique du Château : c’est pourquoi réclamaient-ils le durcissement des actions de la part du gouverneur général envers le mouvement patriote qui s’étendait de plus en plus. Fatigués de cette démocratie de façade, les députés du parti Patriote, présidé par Louis-Joseph Papineau, revendiquèrent des réformes auprès des différents gouverneurs généraux, puis dans un document rédigé et voté en 1834 sous le titre de 92 Résolutions.

2. Quelles étaient les principales valeurs promues par les philosophes des Lumières du 18e siècle ?

Les philosophes des Lumières étaient des penseurs qui, au 18e siècle, proposèrent un nouveau type de gouvernance basé sur l’établissement d’un contrat social dans lequel les citoyens pourraient intervenir dans l’organisation de la société dans laquelle ils vivent et où leur consentement à toutes modifications serait nécessaire. Ainsi, les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, de religion sont au cœur de ces valeurs afin de lutter contre toute forme d’intolérance, de dogmes, d’abus des régimes politiques et même des privilèges accordés en vertu de la naissance de certaines catégories de citoyens.

Ces idéaux promus par les philosophes des Lumières tels que Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot et D’Alembert par exemple, ne se sont pas limités à faire l’inventaire des connaissances et la rédaction des valeurs et des idées visant une gouvernance où le peuple serait associé, mais aussi à publier des journaux qui ont fait que ces idées vont circuler rapidement. Outre les valeurs énoncées un peu plus haut, notons aussi celles de la liberté et de l’égalité entre les hommes, la séparation des pouvoirs de l’exécutif, du législatif et du judiciaire, la contestation de l’absolutisme des monarchies, la codification du droit civil et la dénonciation des injustices. Tout un programme !

3. Quel fut l’impact de ces valeurs sur la révolution et la constitution américaine de 1776 à 1783 ?

Quelques années avant la déclaration d’Indépendance des 13 Colonies américaines de 1776, l’expression « No taxation without representation » avait été mise de l’avant par différents chefs de file américains dans les années 1760 qui s’en remettaient aux principes de la révolution britannique de 1689 pour assoir la prédominance du Parlement de Londres sur le roi. Ainsi des hommes comme Thomas Jefferson, un des rédacteurs de la « Déclaration d’Indépendance des États-Unis » rappelaient que les hommes ont été créés égaux et pouvaient s’opposer à la tyrannie ; des diplomates américains comme Benjamin Franklin avaient même été envoyés en France pour en savoir plus sur les idées des Lumières.

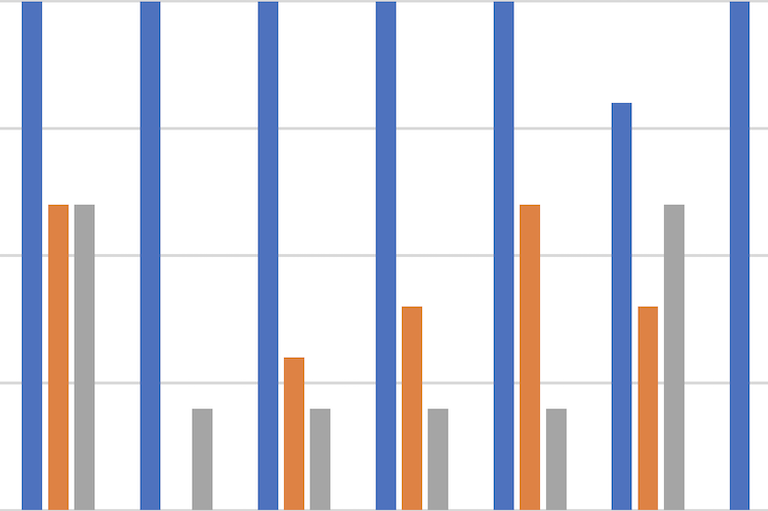

Ainsi, la Constitution américaine de 1787 s’inspira fortement des valeurs comme la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, du suffrage universel (étant entendu qu’il était réservé aux hommes libres et non aux femmes), à la protection des droits de l’homme (l’esclavage étant encore toléré et le droit de vote étant réservé aux seuls propriétaires). Malgré les avancées décrétées par la Constitution de 1787, il y en avait d’autres qui allaient s’ajouter au fil des décennies comme l’obtention du droit de vote des femmes en ... 1920, ceux des autochtones en 1948 et celui des Afro-américains, à l’échelle du pays, en 1965. La nouvelle république américaine devint un phare dans le développement d’une gouvernance démocratique en abolissant les privilèges liés à la naissance.

4. Quel fut l’impact de ces valeurs sur la révolution française et la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?

Parmi les valeurs-phares reconnues dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, il y avait la suppression de l’organisation de la société en trois ordres soit la noblesse (ceux qui combattaient, issue de la chevalerie médiévale, aux droits héréditaires et possédant les terres et les ressources naturelles), le clergé (ceux qui priaient et à qui revenait la dîme et qui présidaient aux cérémonies religieuses) et le tiers-état (ceux qui travaillaient comme commerçants, marchands, paysans, artisans, domestiques et qui obéissaient aux décrets de la noblesse et du clergé).

Lors de la révolution française de 1789, des milliers de nobles furent emprisonnés par les révolutionnaires issus du Tiers-État et même guillotinés, le clergé fut démantelé et la fréquentation des églises fut interdite. C’est le Tiers-État qui prit en charge la gouvernance de l’État étant entendu que la direction de l’État revenait à l’élection de magistrats par le peuple constitué de la bourgeoisie, des paysans et des artisans, peu importe leur fortune (… en autant que ce privilège revienne aux seuls hommes). Là aussi, il faudra attendre plusieurs décennies pour voir les femmes voter comme les hommes, soit en ... 1944, et que le droit de vote s’élargira en 1974 aux citoyens et aux citoyennes âgés de plus de 18 ans.

Ainsi, les valeurs se rapportant à la liberté, l’égalité, la rédaction des lois et la formation d’associations politiques devinrent les fers de lance de la république française comme ce fut le cas pour la république étatsunienne de 1787.

5. Quel fut l’impact de ces valeurs sur la rédaction des 92 Résolutions et des luttes menées par les Patriotes de 1834 à 1838 ?

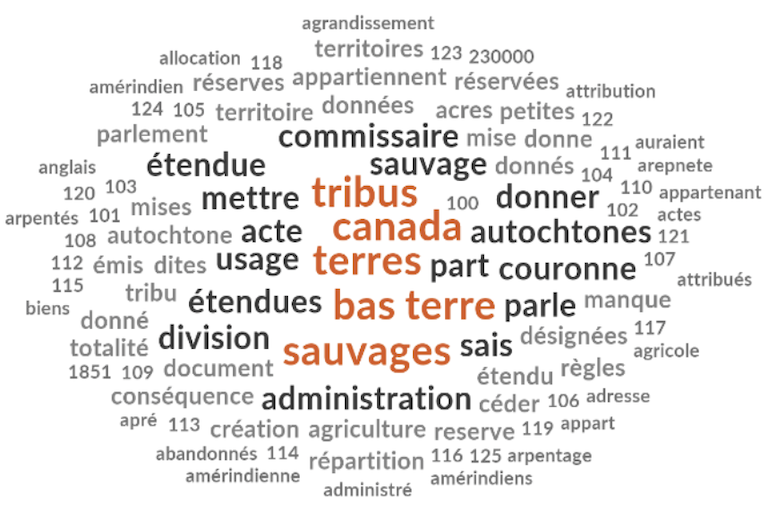

En 1834, les députés du parti Patriote, sous la présidence de Louis-Joseph Papineau, ont adopté une série de 92 Résolutions visant la mise en place d’un nouveau type de gouvernance. Parmi les principales revendications, il y avait l’élection des membres du conseil exécutif et l’abolition du droit de véto du gouverneur-général, représentant du Parlement de Londres. Ainsi furent reprises les valeurs promues par les Lumières dont celles proposant la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, l’égalité entre les Hommes et celle qui octroyait au peuple d’élire les députés et les magistrats dans la gouvernance du Bas-Canada.

Et pour arriver à leurs fins, les députés patriotes proposèrent des moyens non violents comme l’organisation d’assemblées populaires (il y en eut 18 entre le printemps et l’automne 1837, ainsi que le boycottage de produits britanniques et la contrebande avec les États-Unis). Ces assemblées populaires furent déclarées séditieuses et furent interdites, tout comme la contrebande. Le groupe paramilitaire des membres du Doric Club alla jusqu’à attaquer les militants patriotes lors de leurs réunions et parce que ces derniers osèrent riposter aux coups reçus, ils furent poursuivis par les services policiers qui avaient toutefois fermés les yeux sur les attaques du Doric.

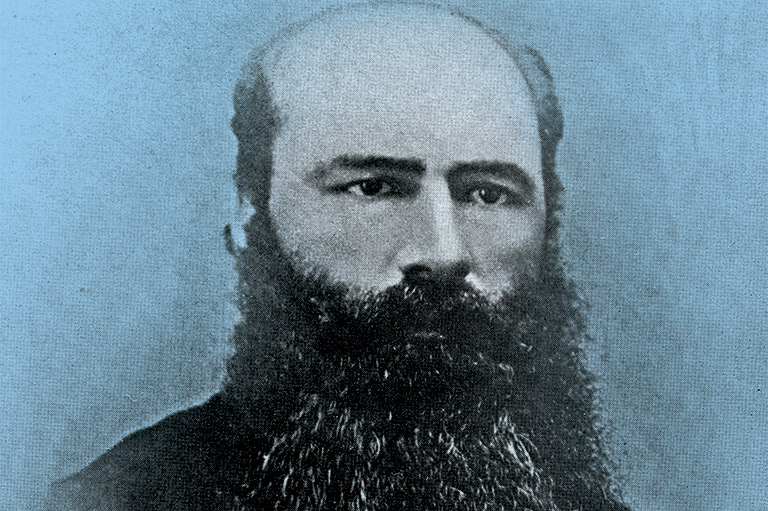

Et quand des Fils de la Liberté osèrent libérer deux de leurs compatriotes qui avaient été faits prisonniers, la gouvernance britannique procéda à la mise à prix des têtes des 26 principaux chefs Patriotes considérés comme fomenteurs d’actions illégales : des mandats d’arrestation furent aussitôt émis. C’est pourquoi ces chefs dont Papineau et Nelson se réfugièrent au village de St-Denis pour échapper à l’emprisonnement. La résistance s’organisa et les troupes britanniques s’empressèrent de mâter ce qui leur apparaissait comme une insurrection appréhendée. Il y eut des affrontements armés qui ont tourné en faveur de la gouvernance britannique, et il y eut une Déclaration d’indépendance du Bas-Canada en 1838 effectuée par Robert Nelson dont les idées étaient aussi empreintes des valeurs des Lumières.

Cette Déclaration qui n’eut pas de suite, exprimait l’idée de former une République du Bas-Canada où les magistrats seraient élus par le peuple au suffrage universel pour les personnes âgées de 21 et plus, et ce, tant pour les hommes que les femmes et les autochtones : une approche tout à fait innovatrice par rapport à ce qui avait été promu par les républiques américaine et française! La séparation de l’Église et de l’État était aussi inscrite, tout comme la liberté de presse, le scrutin secret et l’abolition du système seigneurial. Toutefois, contrairement aux révolutions américaines et françaises, les Patriotes du Bas-Canada ne purent réussir à se défaire de l’autoritarisme britannique.

Ainsi, nous voyons comment les idées des Lumières ont grandement influencé les républiques nouvellement constituées ainsi que les 92 Résolutions faisant partie des revendications des députés du parti Patriote. Pour le Bas-Canada, il faudra toutefois attendre une décennie, soit en 1848 pour que soit promulguée la loi qui permit au Canada-Uni (nouvellement constitué en 1841) de choisir les membres du conseil exécutif parmi les députés élus. Mais ce Canada-Uni demeura sous la tutelle du Parlement et de la Couronne britannique et il faudra attendre 1931 pour s’émanciper un tant soit peu de cette tutelle. Quant à la Constitution canadienne qui se trouvait à Londres jusqu’en 1982, elle fut rapatriée au Canada et ce, sans le consentement du Québec dont les garanties revendiquées avaient été ignorées par toutes les autres provinces.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).