Les rébellions et les impacts actuels

Ce que nous appelons « Les Rébellions de 1837-1838, pourrait aussi se traduire par « La Résistance des Patriotes de 1837-1838 » ou « Les Troubles de 1837-1838 ». Ce conflit majeur de l’histoire du Québec n’est pas né d’une génération spontanée : les idées révolutionnaires des Lumières du 18e siècle avaient résonné dans les esprits des chefs du parti Patriote qui ont rédigé leurs revendications (les 92 Résolutions) en réaction au mode de gouvernance britannique qui brimait leurs intérêts.

De fil en aiguille, il y a eu des assemblées populaires, des insultes, des accrochages, des affrontements ; il y a eu également des emprisonnements, des exils, des villages incendiés, des vies chamboulées, des morts sur les champs de bataille. Puis il y a eu des amnisties, des décrets gouvernementaux reconnaissant le bien-fondé de ces revendications et de ces luttes et même un décret faisant du troisième lundi avant le 25 mai, un jour férié en l’honneur de ces hommes et de ces femmes qui se sont investis dans ces événements troublants de 1837-1838.

Pour mieux comprendre les impacts actuels des « Troubles de 1837-1838 », nous devons faire un petit détour vers le passé, histoire de rappeler les tenants et aboutissants de cette période importante de l’histoire du Québec.

- Revendiquer des réformes visant l’obtention d’une véritable gouvernance démocratique ;

- Résister aux attaques de la gouvernance britannique, de la Clique du Château et des Loyaux ;

- Subir les affrontements armés des troupes britanniques ;

- Subir les emprisonnements, les exils, les incendies de villages, les pendaisons et les décès durant les affrontements ;

- Mettre en œuvre une nouvelle stratégie : unir les forces réformistes à la nouvelle Chambre d’Assemblée du Bas et du Haut-Canada ;

- Obtenir la reconnaissance des revendications et des luttes menées par les Patriotes au fil du temps.

1. Revendiquer des réformes visant l’obtention d’une véritable gouvernance démocratique

Le texte de l’historien Gilles Laporte qui fait partie de ce numéro spécial de la revue Enjeux, souligne l’importance du document produit et voté en 1834 par les députés du parti Patriote et connu sous le titre de 92 Résolutions. On y proposait le renforcement du rôle des députés élus en ce qu’ils puissent non seulement légiférer, mais aussi mettre en place les politiques dûment votées. Les Américains (1783) et les Français (1789) venaient tout juste de choisir cette forme de gouvernance; les Britanniques, depuis 1689, avaient même mis en place une gouvernance atypique en ce que le Parlement avait, dorénavant, préséance sur le roi! Tout un changement de gouvernance, proche des valeurs des philosophes des Lumières !

2. Résister aux attaques de la gouvernance britannique, de la Clique du Château et des Loyaux

Ces revendications et ces luttes menées par les députés et militants du parti Patriote n’étaient pas acceptables et acceptées par le gouverneur général entouré des membres des Conseils législatif et exécutif et de leurs amis de la Clique du Château, et même par de fidèles et loyaux sujets tant britanniques que canadiens. Les raisons de ce refus de coopérer pour la mise en place d’un nouveau type de gouvernance s’expliquent par la crainte de perdre le pouvoir aux mains du peuple conquis. Depuis l’adoption de l’Acte constitutionnel de 1791, les députés voyaient leurs actions infirmées par la gouvernance britannique.

C’est pourquoi les militants patriotes durent-ils résister aux attaques de la gouvernance britannique qui, par la voix de son gouverneur général, put abroger les sessions régulières de la Chambre d’Assemblée et procéder à de nouvelles élections quand il voyait que les intérêts britanniques n’étaient pas appuyés par ces députés qualifiés de récalcitrants. Les attaques des Conseils législatif et exécutif, plus insidieuses, se firent valoir dans les rejets de même que dans les amendements des lois proposées par les députés. Les attaques des journaux « loyaux » et même celles du clergé catholique démonisèrent les députés et les militants patriotes afin de créer un climat de peur auprès de la population dans le but avoué de mettre à l’écart ces revendications qualifiées d’inacceptables. Inacceptables pour le clergé qui prônait, comme le recommandait le pape Léon XIII, la soumission à l’autorité civile. Inacceptables pour les journaux probritanniques qui prônaient aussi la soumission à l’autorité civile.

3. Subir les affrontements armés des troupes britanniques

Comment riposter à ces attaques et faire valoir le bien-fondé des revendications patriotes ? Les députés du parti Patriote organisèrent 18 grandes assemblées populaires qui se tinrent un peu partout entre le printemps et l’automne de 1837. Les principaux chefs du parti Patriote, tant les modérés que les plus radicaux présentèrent les aménagements qu’ils souhaitaient voir adopter par la gouvernance britannique.

Ces assemblées devinrent si populaires qu’elles comptaient de 5 000 à 6 000 personnes, tant chez les hommes que les femmes. Papineau, le chef du parti Patriote et Président de la Chambre d’Assemblée, proposa le boycottage des produits britanniques et même la contrebande avec les États-Unis afin de réduire les profits tirés de la vente des produits britanniques. Son collègue Wolfred Nelson proposa, quant à lui, la résistance armée si la gouvernance britannique avait l’intention d’arrêter les chefs du parti Patriote. Papineau ne souhaitait pas de tels affrontements armés sachant que les troupes britanniques étaient plus nombreuses et beaucoup mieux équipées et préparées que les miliciens canadiens. Mais, quand les membres du Doric Club, un groupe paramilitaire composé de loyaux sujets britanniques et toléré par le gouverneur Gosford s’en prirent à plusieurs reprises contre les militants du parti Patriote, il se créa aussi un groupe paramilitaire, les Fils de la Liberté, qui souhaitait protéger les militants patriotes quand ils se réunissaient.

Aussi, les membres des Fils de la Liberté lorsqu’ils osaient riposter aux attaques du Doric Club, voilà le motif tant recherché par la gouvernance britannique pour lancer des mandats d’arrestation contre 26 chefs du parti Patriote afin de décapiter le mouvement patriote. Papineau et Nelson se réfugièrent au village de St-Denis-sur-Richelieu pour ne pas être capturés et furent défendus par les miliciens qui s’y trouvaient même si les sommes d’argent offertes par le gouverneur général pour leur capture étaient alléchantes.

Plusieurs affrontements armés se sont déroulés entre les soldats britanniques et les miliciens patriotes : il y eut celui de St-Denis-sur-Richelieu où les miliciens patriotes réussirent, même s’ils étaient moins nombreux et moins armés, à faire retraiter les soldats britanniques; puis, deux jours plus tard, le 25 novembre 1837, il y eut celui de St-Charles-sur-Richelieu où les soldats britanniques savourèrent leur revanche de leur défaite à St-Denis. À Moore’s Corner, l’embuscade des miliciens s’est terminée par le retrait de la petite troupe patriote. Le 15 décembre, il y eut la bataille de St-Eustache qui fut le dernier affrontement de 1837 où les 1600 soldats britanniques écrasèrent les 200 miliciens Patriotes.

On estime que plus de 1000 partisans patriotes profitèrent de cette dernière débâcle pour s’exiler aux États-Unis afin de se réarmer et de revenir au Bas-Canada à l’automne 1838 pour reprendre les hostilités. Le 5 novembre 1838, la capture du seigneur Ellice de Beauharnois et de sa maisonnée par des miliciens Patriotes sema l’émoi dans les troupes britanniques étant donné que le seigneur Ellice était le secrétaire de lord Durham, le nouveau gouverneur de la colonie. Encore une fois, les soldats britanniques revinrent en force le 10 novembre avec 1200 hommes et affrontèrent les 250 miliciens patriotes qui s’y trouvaient encore et qui durent déguerpir pour ne pas être capturés.

Il faut aussi compter la bataille d’Odelltown qui, la veille de la reconquête de Beauharnois, se termina aussi au profit des troupes britanniques. Le bilan de tous ces affrontements est catastrophique pour les partisans patriotes : environ 250 morts du côté patriote et 50 du côté britannique, 12 Patriotes furent pendus et 1300 militants furent emprisonnés (incarcérés) à la prison Au Pied-du-Courant, 58 Patriotes furent exilés en Australie, 8 aux Bermudes et quelques centaines aux États-Unis.

4. Subir les emprisonnements, les exils, les incendies de villages, les pendaisons et les décès durant les affrontements

Le bilan que nous venons d’évoquer peut être considéré comme une tragédie non seulement en raison des pertes de vie, des emprisonnements et des exils de ces centaines de miliciens, mais aussi en raison des souffrances subies par toutes ces femmes qu’elles soient les filles, les épouses, les mères, les sœurs, les parentes de ces centaines de miliciens. Des centaines de fermes et de maisons furent incendiées, le bétail volé tant par les soldats britanniques que les voisins loyaux qui convoitaient ces biens. Imaginons la charge émotive et matérielle qui occupa ces femmes lors de ces troubles politiques.

Elles se trouvaient en mode de survie dans cet environnement hostile et durent affronter avec résilience les souffrances qui s’abattaient sur elles. Comme dans tous les conflits armés, les soldats des armées victorieuses s’en sont pris avec hargne à ces femmes en les humiliant jusqu’à les dévêtir, les violer, et incendier les maisons. Comment survivre à ces atrocités ? Où chercher de l’aide ? Où se réfugier ? Les voisins étaient craintifs d’apporter de l’aide, craignant les représailles de ces soldats qui ne reculaient devant rien pour assouvir leur soif de vengeance.

Même crainte du côté du clergé. Sans oublier les multiples requêtes des épouses de prisonniers auprès du gouverneur Colborne, de son épouse ou du juge en chef Ogden. Mais ce qui « rongeait » le plus les esprits c’était de savoir si toutes ces revendications et toutes ces luttes en valaient la peine ! Le mouvement patriote semblait être décapité, le rapport Durham proposait même l’Union des deux colonies du Haut et du Bas-Canada afin d’assimiler les « Canadiens », mais il restait l’espoir, formulé même par Durham, de l’obtention d’un gouvernement responsable dans un avenir rapproché.

5. Unir les forces réformistes à la nouvelle Chambre d’Assemblée du Canada-Uni

Les nouveaux chefs de file du Bas-Canada, anciens militants patriotes tels que Louis-Hippolyte LaFontaine et George-Étienne Cartier, ont pris le relais des revendications du parti Patriote qui a été dissout durant les Troubles de 1837-1838. Papineau ne revint au pays qu’en 1845. De loin, il a exprimé tout son désarroi face à l’Acte d’Union qui a été voté à Londres pour unir le Bas et le Haut-Canada en 1840. Déjà, il appréhendait la minorisation des Canadiens francophones dans cette Union. Quant à Lafontaine et Cartier, ils ont eu la même réaction, mais peine perdue, Londres avait tranché et avait accepté quelques propositions du rapport Durham, dont celle d’unir les deux colonies.

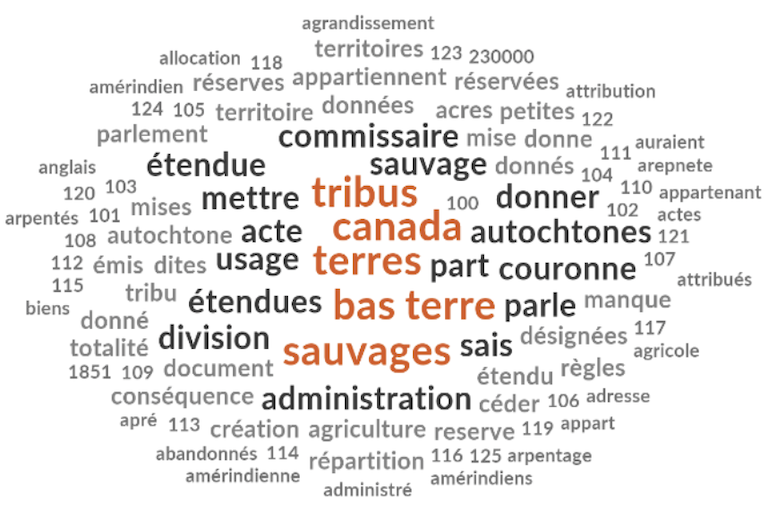

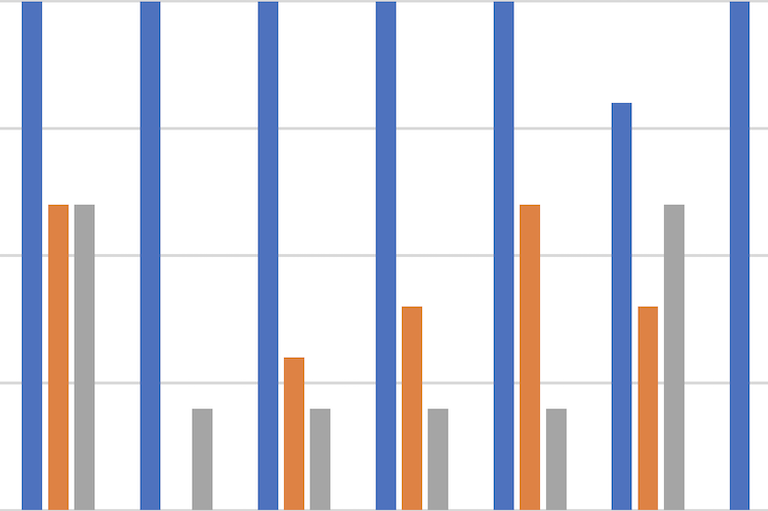

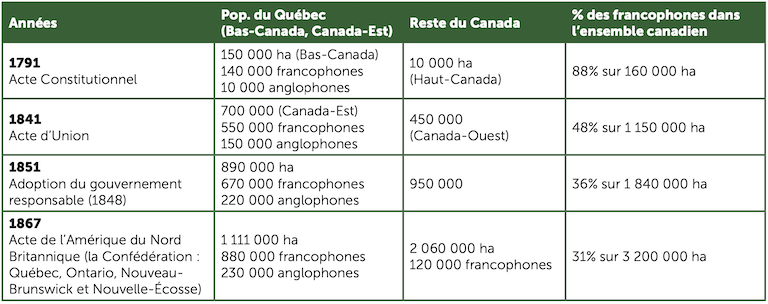

Les habitants du Bas-Canada n’étaient pas dupes eux non plus, ils savaient parfaitement que le projet d’assimilation des Canadiens à la culture britannique en était l’objectif. D’ailleurs, le flot migratoire parlait de lui-même : plus de 20 000 immigrants britanniques affluaient chaque année dans la nouvelle colonie de la province of Canada. L’écart entre les habitants canadiens francophones et Britanniques anglophones s’amenuisait et va s’amenuiser encore comme le montre ce tableau :

Évolution de la population francophone au Canada.

Alors, comment réagir à cette intrusion ? Sûrement pas par les armes, les événements de 1837-1838 l’avaient montré tragiquement. Il ne restait que l’activisme parlementaire, pensaient Lafontaine et Cartier. Ils s’entendirent avec les chefs de file « réformistes » du Haut-Canada tels que Mackenzie et Baldwin pour revendiquer l’adoption d’un gouvernement responsable où les députés pourraient choisir les membres du conseil exécutif. C’est ce que réussirent à obtenir Lafontaine et Baldwin qui co-présidèrent la nouvelle Chambre d’Assemblée du Canada-Uni. En 1848, le Parlement de Londres concéda la mise en place du gouvernement responsable tel que revendiqué par les députés « réformistes » du Canada-Est et du Canada-Ouest, majoritaires dans cette Chambre d’Assemblée depuis 1841.

L’interprétation que nous pouvons avancer c’est que Londres avait consenti à cette mesure en grande partie parce l’évolution démographique de la colonie montrait une nette prépondérance des Canadiens anglophones sur les Canadiens francophones et que l’assimilation avait fait son œuvre étant donné la politique migratoire britannique entreprise depuis les années 1820.

La suite des événements montre qu’avec l’adoption en 1867 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le poids des Canadiens francophones allait en diminuant pour se trouver à 31 % de la population totale du nouveau Dominion du Canada. Le Conservateur Cartier, bras droit de John A. Macdonald, fit de multiples promesses visant à rassurer les Canadiens francophones que le nouveau Dominion allait protéger leur langue et leur culture. Le Libéral Wilfrid Laurier estimait que la Confédération allait tellement minoriser les Canadiens francophones qu’il fallait lutter contre ce projet. Il fut tout de même élu premier ministre du Canada de 1896 à 1911 sans réussir à réparer ou à concilier les droits des deux « peuples fondateurs » du Dominion.

L’entrée dans la Confédération des autres provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan montre que, lors du recensement de 1911, le poids du Québec était tombé à 28 % dans l’ensemble canadien, pour s’établir en 2021 à 22,5 %. Si certaines idées et valeurs promues par les Patriotes de 1837-1838 avaient été retenues comme l’obtention d’un gouvernement responsable, il n’en reste pas moins que l’Union et la Confédération canadienne firent du Québec un territoire distinct, mais minoritaire au sein de la gouvernance canadienne.

6. Obtenir la reconnaissance des revendications et des luttes menées par les Patriotes au fil du temps

L’adoption du gouvernement responsable comme établi en 1848 doit être considérée comme une grande victoire par ceux et celles qui ont revendiqué et lutté pour l’obtention de ce privilège. Il a fallu attendre dix ans après ce que les Britanniques considéraient comme une rébellion et que les Patriotes considéraient comme étant une riposte aux assauts de la gouvernance britannique, pour que ce type de gouvernance voit le jour. Cette « avancée » dans la gouvernance du territoire a aussi été adoptée par l’Australie, qui, en 1855, obtint de la Grande-Bretagne le privilège de ce type de gouvernance, et ce, grâce aux revendications et aux luttes menées par les Patriotes du Bas-Canada quelques années plus tôt.

Les Australiens n’ont pas eu à lutter comme l’ont fait les militants Patriotes du Bas-Canada. Qui plus est, en 1970, le premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau, se rendit en Australie pour commémorer le 130e anniversaire de l’emprisonnement des Patriotes tant du Bas-Canada que ceux du Haut-Canada. Le texte du monument commémorant ces luttes s’établit comme suit :

« Cinquante-huit Canadiens francophones qui avaient participé à la rébellion de 1837-1838 dans le Bas-Canada, ont été incarcérés du 11 mars 1840 au mois de novembre 1842, tout près d’ici, à la prison de Longbottom, avant d’être libérés conditionnellement, puis graciés et autorisés à rentrer au Canada.

...De même, quatre-vingt-douze Canadiens anglophones, arrêtés dans le Haut-Canada en 1838, avaient été exilés à la terre de Van Diemen.

Les mesures adoptées par suite des rébellions dans les deux Canada ont marqué des étapes importantes de l’évolution du gouvernement responsable et de la démocratie parlementaire au Canada et en Australie. »

Ce texte commémoratif montre toute l’importance qu’ont eue les luttes des Patriotes de 1837-1838 qui ont sacrifié leurs vies pour l’obtention d’une gouvernance démocratique.

C’est en novembre 1982 que le gouvernement du Québec, dirigé par René Lévesque, chef du Parti Québécois, décréta la Journée des Patriotes afin « d’honorer la mémoire des Patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique ». Mais ce n’était pas un jour férié. C’est alors qu’un mouvement fut lancé en 1987 par un groupe de citoyens de l’Estrie sous la présidence de monsieur Alcide Clément « pour qu’un jour férié en mémoire des Patriotes » soit institué. Soulignons qu’une pétition fut signée par 1 116 000 citoyens, un exploit qui fut reconnu par le gouvernement Landry qui décréta que « dorénavant la Journée des Patriotes soit désignée Journée nationale des Patriotes ».

Ainsi, le 22 novembre 2002, sous l’administration du premier ministre Bernard Landry, chef du Parti Québécois, un décret fut voté pour mettre en place la Journée nationale des Patriotes afin de « souligner l’importance de la lutte des Patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l’établissement d’un gouvernement démocratique. »

La première commémoration de ce jour férié eut lieu le 19 mai 2003, remplaçant la fête de la Reine (Victoria) ou celle de Dollard-des-Ormeaux qui étaient jusque-là célébrées au Québec.

Si le Québec possède aujourd’hui une Assemblée nationale dans laquelle les députés élus par la population peuvent non seulement voter les lois, mais aussi les faire appliquer sans qu’elles soient refusées par un roi ou son représentant, c’est grâce aux revendications et aux luttes menées par les députés et les militants du parti Patriote de 1837-1838. Il faut tout de même souligner que le roi et son représentant qui porte encore le titre de gouverneur général possèdent encore le pouvoir de signer les projets de loi votés tant dans les provinces qu’au Parlement fédéral : quoique théorique, ce pouvoir n’est plus appliqué de nos jours.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires parues initialement dans le magazine Enjeux de l’univers social de l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS).