Gábor Boros, un immigrant en quête de culture et de nature

Entouré de livres et d’objets anciens, qui lui tiennent à cœur et qui donnent tout un cachet à son logement, Gábor Boros explique sa vie d’immigrant. À une autre occasion, c’est installé près d’un marais de la Montérégie qu’il parle de sa vie faite de va-et-vient concrets, culturels et sentimentaux entre sa Hongrie natale et le Québec. Passionné de photographie, ornithologue amateur, ce professeur de français, a tâché tout au long de sa vie de conserver des traces de cultures, de paysages, urbains ou ruraux, de la faune et la flore sur le point de disparaitre. Mû par son fort attachement à la nature, il souhaite maintenant que les consciences s’éveillent et que l’environnement soit réellement préservé.

Quand la révolution hongroise éclate, en 1956, Gábor Boros et sa famille vivent à Budapest, dans une petite maison comprenant seulement une cuisine et une chambre, qui leur a été récemment attribuée par l’État. Gábor vient de commencer sa troisième année de primaire dans l’école située juste en face. Le soulèvement populaire et ses lourdes conséquences inquiètent profondément ses parents. « On entendait les bombardements tous les jours mais, nous, les enfants, on ressentait moins la peur de la mort », raconte-t-il aujourd’hui.

Sa mère décide alors de quitter le pays. Sans même avertir son mari, elle s’engage dans l’exode avec ses trois enfants. Après trois jours de marche et de transport dans des wagons à bestiaux, ils atteignent la frontière autrichienne, un périple qui, d’après Gábor, l’a « marqué pour la vie ». Bien accueillis par la Croix-Rouge, ils sont dirigés vers un camp de réfugiés. Le père de Gábor ayant rejoint les siens, les parents décident d’immigrer au Canada. De Vienne, ils se rendent au Havre, en France, où ils embarquent pour traverser l’Atlantique. Les 10 jours passés sur le paquebot italien Ascania laissent un bon souvenir à Gábor : « Mon frère et moi courions partout. On s’est bien amusés sur les passerelles. » Tandis que ses parents avaient peur et que son père souffrait du mal de mer.

Un Nouveau Monde vierge

Quand le navire s’engage dans l’estuaire du Saint-Laurent, Gábor ressent une forte impression, celle de pénétrer dans un monde intact et inhabité. Après son arrivée au port de Québec, le 15 août 1957, la famille, qui ne parle que hongrois, est accueillie par les services d’immigration canadiens pour régler des formalités administratives. Puis, relate Gábor, leurs « vies ont complètement changé, tout a basculé ». Les parents confient leurs deux fils aînés à l’Institut Saint-Joseph-de-la-Délivrance de Lévis. « Ils nous ont laissés aux sœurs de la Charité, les Sœurs grises, pour quelques années, sans que l’on sache ce qui allait nous arriver. J’ai senti mon cœur presque tranché en cinq parce que je perdais mes parents, on avait perdu notre pays natal, et je perdais ma langue maternelle », explique monsieur Boros. Les deux garçons voient à peine leurs parents pendant deux ans. « C’est un moment sombre de ma vie », affirme monsieur Boros qui ne veut pas entrer dans les détails, mais affirme faire partie des orphelins de Duplessis. Il dit que, dans cet orphelinat, ils ont « appris le français à la manière spartiate, dure, sans compromis, sans âme ». Il ajoute : « Enfant, je n’y portais pas attention, on oublie les douleurs. […] Mes parents ont toujours gardé le secret sur ce qui s’est passé, et, à un moment donné, on a oublié. »

En 1959, Gábor et son frère retrouvent leurs parents, installés avec leur petite sœur dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Puis ils déménagent dans Parc-Extension, « quartier très francophone et très grec », raconte monsieur Boros, où « tout était un champ. C’était le début de la construction de l’autoroute métropolitaine ». Les garçons sont inscrits à l’école Barthélemy-Vimont, en français. « Dans la classe, il y avait 35 élèves, 33 francophones, des Canadiens français, et 2 enfants immigrants, mon frère et moi. » Leur sœur, qui avait deux ans à son arrivée au Québec, est inscrite dans une école anglophone, comme les nombreux enfants d’origine grecque, et orthodoxes, du quartier. C’est avec eux, dans la rue, que Gábor apprend l’anglais.

Une grande partie des Hongrois de Montréal sont alors anglophones et leurs enfants vont à l’école anglophone. Les parents de Gábor Boros usent d’un anglais de base, mais n’apprennent jamais le français. Ils sont très proches de leur communauté, et c’est au sein d’elle qu’ils travaillent. Ils retrouvent leurs compatriotes dans les boutiques hongroises des voies Saint-Laurent et Prince-Arthur, principalement des boucheries-charcuteries et une librairie aujourd’hui disparues, mais aussi au Hungaria Social Club toujours en activité. Monsieur Boros se souvient qu’une très belle église en bois, fréquentée par la communauté hongroise, se trouvait sur le boulevard Saint-Laurent. Elle a été détruite par un incendie selon lui.

La culture hongroise du quotidien

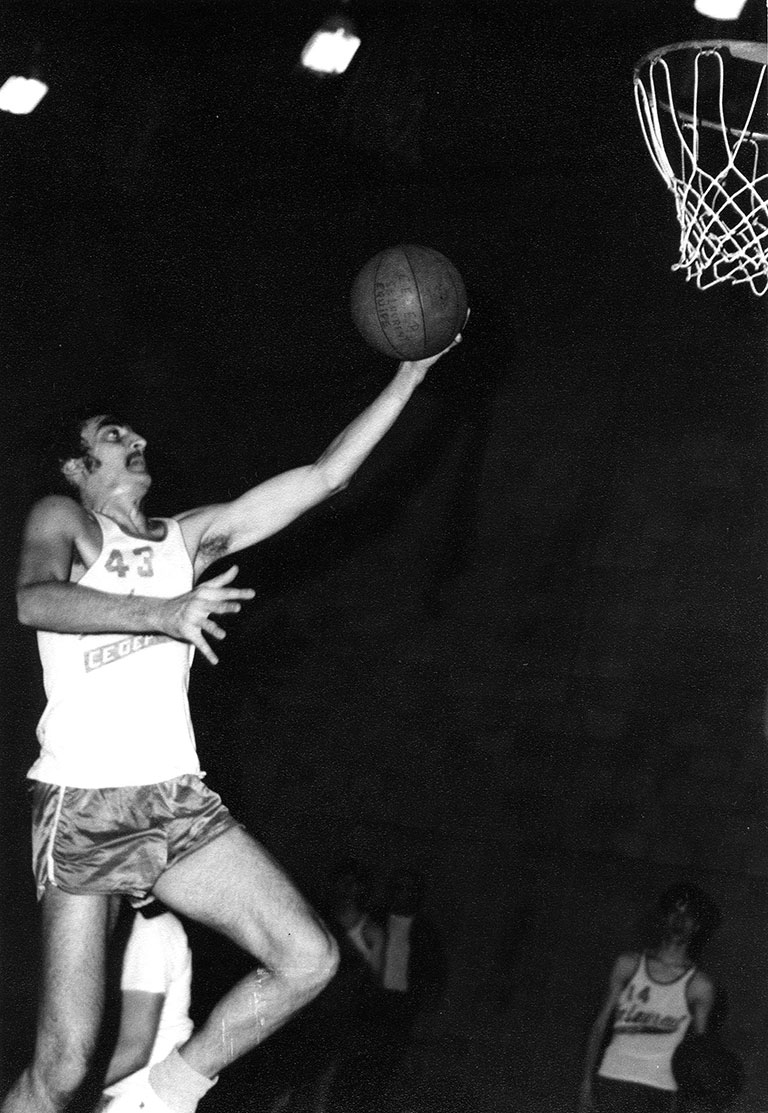

Au sein de la famille, la transmission de la culture hongroise se fait par la cuisine et le sport, mais aucune question n’est posée à propos de l’exode des parents. Monsieur Boros se rappelle qu’il allait au marché Jean-Talon pour acheter de la volaille vivante avec sa grand-mère maternelle, arrivée au Canada en 1959. L’animal est abattu et traité à la maison, comme il l’avait vu faire dans son village natal, avant de vivre à Budapest. Mère et grand-mère confectionnent aussi de nombreuses pâtisseries hongroises et demandent de l’aide aux enfants. De son côté, le père de Gábor lui transmet son engouement pour l’équipe de soccer hongroise. Il leur arrive, dans les années 1960, d’aller revoir à plusieurs reprises deux parties du Onze d’or hongrois (Aranycsapat) contre l’Angleterre au Hungaria Social Club, sur le boulevard Saint-Laurent. L’équipe nationale a battu les Anglais 6–3 à Wembley en 1953 et 7–1 à Budapest en 1954. À l’heure actuelle, monsieur Boros soutient encore les équipes nationales de soccer ou de waterpolo de son pays d’origine, et se demande ce qui le rend « si fébrile quand il voit un match ».

À l’adolescence, Gábor suit un cours classique en pension, parmi d’autres Québécois. À son retour à Montréal, alors qu’il est inscrit au cégep, les questions identitaires commencent à le tarauder et il change son prénom pour Gabriel. Quelques années plus tard, étudiant à l’université, il reprend contact avec des cousins hongrois pour aborder son questionnement sur sa langue maternelle. Puis il déniche des disques de musique traditionnelle hongroise. À partir de cette période, Gábor renoue progressivement avec son héritage culturel hongrois.

Toute sa vie, monsieur Boros garde et collecte des traces du passé. Les souvenirs de son enfance hongroise sont probablement constitutifs de sa personnalité, ils sont ses « premiers liens avec la nature ». Il a en effet passé les cinq premières années de sa vie dans son village natal de la plaine hongroise. Son grand-père paternel, agriculteur, y conduit un attelage de deux chevaux qui fascinent l’enfant. L’aïeul possède aussi un pigeonnier, où Gábor, émerveillé, instaure un jeu d’observation entre les volatiles et lui. De plus, la campagne environnante lui permet d’entendre « les bruits de la terre, les sons des animaux, […] des bruits qu’on n’entend plus ».

Retour aux sources

À partir des années 1970, monsieur Boros fait des voyages en Hongrie et en Transylvanie. Il y participe à des campagnes d’enregistrements sonores et de musique traditionnelle, pour préserver cette culture immatérielle. C’est là que nait sa passion pour la photographie. L’harmonie entre les villages et la nature, les maisons et la terre l’inspire. Il adore le visage des gens de la campagne si photogéniques, mais aussi le quotidien de ces villageois, les habitations, les portails sculptés, les stèles funéraires. C’est « un retour dans le temps, peut-être comme au Québec, dans les années 1930, 1940, 1950, quand la vie était plus lente et plus harmonieuse ».

Au Québec, monsieur Boros, enseigne le français, et la transmission de la langue lui apporte beaucoup de joie. Il fait le portrait de ses élèves mais aussi de néo-Montréalais, par exemple des immigrants turcs qui manifestent pour la régularisation de leur statut. Gábor Boros a la « volonté de photographier des gens moins scolarisés, qui portent un autre regard sur la vie que ceux de la ville ». Il s’intéresse également à certains quartiers de Montréal où il « cherch[e] le beau dans la laideur ». Son regard se pose sur « des endroits peu fréquentés, des parties de ruelles, des scènes de rues [pour] trouver des choses que les Montréalais avaient avant que tout se modernise ». Gábor établit un lien avec le passé des lieux, avec la marge.

Depuis quelques années, il affectionne la photographie de la nature et plus particulièrement celle des oiseaux. Cette activité lui demande de « comprendre la nature, d’être observateur », car « pour aimer la terre, il faut y entrer et sentir les bruits, [utiliser] les sens ». Grâce à de nombreux voyages motivés par cette passion, lointains ou pas, le photographe dresse en quelque sorte l’état actuel de l’environnement. Là encore, il s’agit de conserver des traces. Il aime particulièrement la Montérégie : elle lui offre des lieux d’observation ornithologique intéressants, tout en lui rappelant agréablement les paysages de la plaine hongroise. L’absence de relief, les marais préservés et les rivières le détendent.

Sentiment d’appartenance et identité

Comme de nombreux immigrants, monsieur Boros fait ainsi des liens, plus ou moins forts, plus ou moins clairs, entre ses deux pays. Il dit que « l’immigration est un mélange et [qu’il s’y] retrouve ». C’est un sentiment de « multiappartenance », c’est se sentir tout à la fois. Quand on lui demande ce qu’est être un Montréalais d’origine hongroise, il répond : « Je me sens montréalais, car je suis très francophone. Quand j’allais voir du cinéma d’auteur, que je visitais l’île, les parcs [de Montréal], je me sentais montréalais. […] Être montréalais, c’est quoi? C’est difficile à définir. [Cela peut être] chercher des parties historiques de Montréal à découvrir. » Il ajoute : « J’ai passé une grosse partie de ma vie parmi les francophones. […] En étant avec eux, on devient un peu comme eux. C’est évident. »

Pourtant, monsieur Boros affirme : « Chez mes parents, on était hongrois. » La famille parlait hongrois, cuisinait les plats du pays d’origine, magasinait dans des commerces hongrois, côtoyait des immigrants hongrois, etc. Il complète : « Je me sens plus hongrois, même si je suis très loin de mon pays, [et] je n’ai pas eu besoin de la communauté hongroise pour découvrir ce que j’ai découvert de mon pays natal, c’est-à-dire la littérature, la musique. » En effet, jeune adulte, il a voulu parfaire sa maîtrise de la langue hongroise et renouer avec son pays de naissance. Cependant, il assume pleinement, et avec humour, sa binationalité : « Écoutez mon accent. Chaque fois que je visite la parenté en Europe, surtout en France, ils disent : “Ah! Vous êtes le Canadien!” Je dis : “OK, je suis le Canadien!” »

Au fil des ans, monsieur Boros s’est construit une identité singulière : « J’ai toujours aimé avoir un monde personnel [grâce à] l’art, la littérature, la musique. » Il s’entoure ainsi de livres, de poteries anciennes, etc. Des objets autant hongrois que québécois, qui « ne sont pas sans âme, sans fond, sans cœur ». Mais c’est peut-être dans son rapport à la nature que son identité s’exprime à présent le plus fortement. « Maintenant, je suis plus en paix en pleine nature que dans ces quartiers [montréalais] où il y a beaucoup de monde. » Gábor y combine les plaisirs procurés par l’observation de la faune et de la flore, notamment dans les environs de Montréal, et par la recherche d’authenticité, comme il le faisait quand il photographiait les gens. « Quand on est en pleine nature, on se ressource. […] La nature est magnifique, c’est un don », ajoute-t-il. La protéger est donc devenu un enjeu majeur et préoccupant pour lui. Il voudrait que cette conscience de la nature soit transmise et, surtout, que la préservation de l’environnement devienne une réelle priorité pour la société.

Monsieur Boros poursuit en Montérégie l’observation des animaux et des paysages entamée dans la ferme familiale hongroise de son enfance. Il se plaît aujourd’hui à citer l’auteur Sylvain Tesson : « Et puis je suis moins intéressé par les hommes, y compris moi-même, que par ce qui est non humain, c’est-à-dire la géographie, les bêtes, les phénomènes climatiques et cosmiques. Tout cela m’enchante, et je sais mieux m’y ensevelir, m’y fondre, que dans les sociétés humaines. » Mais il tient tout de même à préciser que « cela ne veut pas dire [qu’il] n’aime pas les humains, mais [qu’on] devrait se réapproprier la nature d’une autre façon ». Merci à la Société d’histoire nationale du Canada pour sa contribution financière pour le tournage et le montage de cette entrevue.

Thèmes associés à cet article

Publicité

Cet article fait partie d’une série d’histoires portant sur l’immigration. Elles furent recueillies, rassemblées et publiées par le MEM — Centre des mémoires montréalaises.