Trouver le chemin vers la réconciliation

En 1857, la province du Canada édictait une nouvelle loi appelée Gradual Civilization Act (ou Acte pour encourager la civilisation graduelle). Qui peut être contre la civilisation? Cependant, cette loi ne visait pas à encourager les arts ou à relever le niveau culturel des colons au fond des bois. Elle avait plutôt pour but d’assimiler les Autochtones de la province.

La nouvelle loi autorisait le gouvernement à déclarer tout homme autochtone « émancipé » s’il était éduqué et pouvait lire et écrire. L’émancipation donnait droit au vote, à un peu d’argent et à une petite terre – provenant de la bande des Premières Nations dont cet homme était membre à l’origine.

Mais surtout, l’émancipation signifiait que cet homme, sa conjointe et leurs enfants ne seraient plus des « Indiens ». Ils cesseraient alors de faire partie d’une bande, d’une tribu ou d’une nation autochtone. Plus on émancipera d’hommes autochtones, moins il y aura d’« Indiens » au pays – jusqu’à leur disparition complète, idéalement.

L’Acte pour encourager la civilisation graduelle a eu une longue vie. En 1876, après qu’on y ait ajouté d’autres mesures de contrôle et de coercition, dont la fréquentation obligatoire des pensionnats, l’Acte est devenu la Loi sur les Indiens. Dans les années 1920, le gouvernement fédéral avait prévu d’autres modifications. Duncan Campbell Scott, le sous-ministre responsable des Autochtones, déclarait que le but fondamental de la Loi sur les Indiens était d’intégrer chaque Autochtone au reste de la société afin qu’il cesse ainsi d’être un « Indien » en vertu de la Loi.

En Amérique du Nord, les projets de « civilisation » de ce type se sont immanquablement soldés par des échecs pendant environ cinq cents ans. Les universitaires et leaders autochtones décrient depuis longtemps la Loi sur les Indiens – et les politiciens de l’ère de la Confédération qui l’ont instaurée – et accusent ses agents de génocide culturel. Au cours des dernières années, John A. Macdonald, le « premier » premier ministre du Canada, le leader politique le plus important de cette époque, et celui pour lequel on a érigé le plus de statues, a été particulièrement critiqué dans ce dossier.

Il importe de se rappeler que certaines parties de la Loi sur les Indiens sont l’œuvre de gouvernements conservateurs, d’autres de gouvernements libéraux. Dans les années précédant la Confédération, tous les politiciens canadiens et tous les partis politiques approuvaient l’assimilation forcée des peuples autochtones.

Cependant, au moment de rédiger la Constitution du Canada, cette même génération de politiciens, représentant tous les partis, s’était entendue sur un autre modèle pour encadrer les relations entre l’État canadien et les Premières Nations. Lorsqu’ils instaurèrent la Confédération, en 1867, les politiciens participant à la négociation de ses modalités enchâssèrent dans la Constitution, et ce, de manière permanente, le principe des relations avec les Premières Nations issues des Traités.

[TRADUCTION] « Il est important pour la santé future des nouvelles relations avec les Autochtones, la mise en œuvre des Traités et la cohésion sociale du Canada que l’on reconnaisse que nous formons tous un peuple issu des Traités. » — J.R. Miller, Compact, Contract, Covenant

LES RELATIONS ISSUES DES TRAITÉS

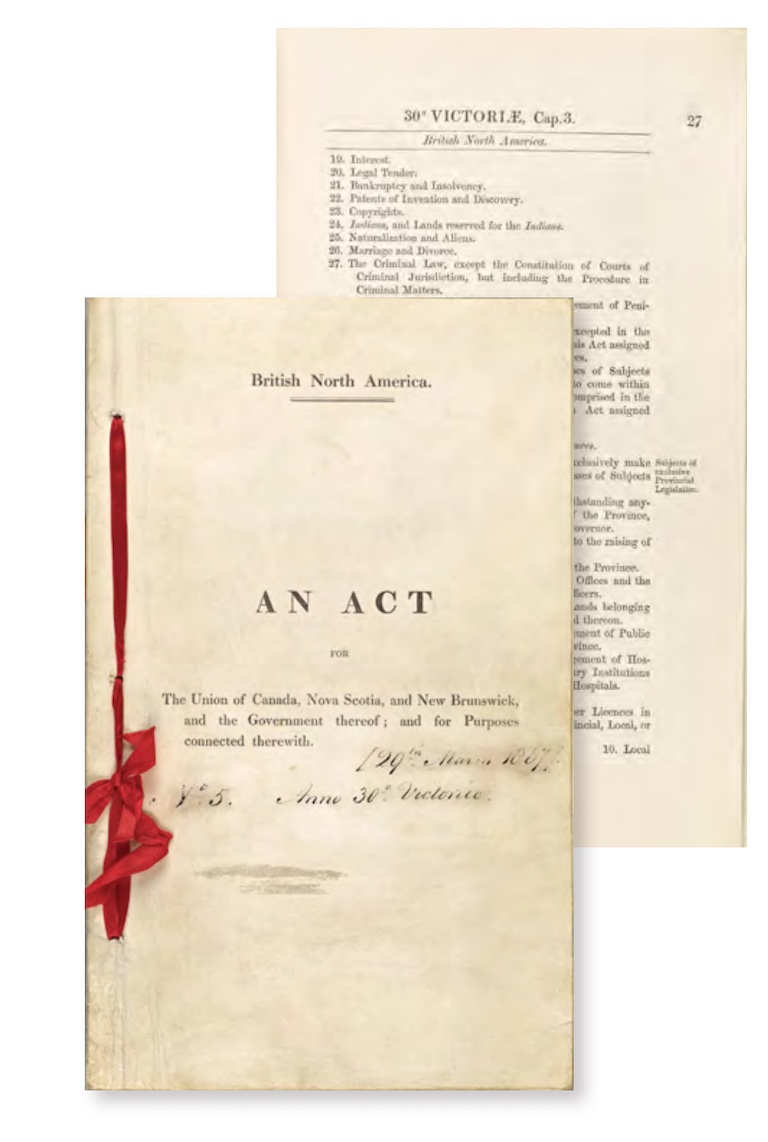

Aucun membre des Premières Nations n’a participé à l’ébauche de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 et cette loi ne contient qu’une seule ligne sur les peuples autochtones. Cette ligne établit que les « Indiens et les terres réservées aux Indiens » constituent une responsabilité fédérale, enchâssant ainsi l’obligation de conclure des Traités dans la Constitution canadienne.

Contrairement à la Loi sur les Indiens, créée uniquement par le gouvernement canadien et administrée par ce dernier, les Traités étaient des ententes entre deux parties – le Canada et les Premières Nations. Alors que la Loi sur les Indiens était un outil de coercition, les Traités promettaient, du moins en théorie, une relation égalitaire entre les parties.

Les relations issues des Traités sont antérieures à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ou à la Loi sur les Indiens, et même plus anciennes que l’Amérique du Nord britannique. Les nations autochtones d’Amérique du Nord négociaient des Traités entre elles avant même l’arrivée des Européens. Les colonisateurs français, britanniques et hollandais ont tous négocié des Traités avec les Premières Nations – pour faire du commerce, former des alliances militaires et utiliser le territoire.

Lorsque le gouvernement britannique a délogé la France d’Amérique du Nord, il a dû bâtir des alliances avec les Premières Nations qui étaient depuis longtemps des alliées de la Nouvelle-France. Pour accélérer ce processus, la Grande-Bretagne déclara, dans la Proclamation royale de 1763, que les terres appartenant aux nations autochtones d’Amérique du Nord ne seraient jamais cédées à des sujets britanniques, sauf si elles font l’objet de Traités entre la Couronne et les Premières Nations. Ces Traités devaient être négociés « lors d’une assemblée ou d’une réunion publique avec lesdits Indiens, dans ce but officiel, avec le gouverneur ou le commandant en chef de notre colonie ». La Couronne reconnaissait ainsi que les Premières Nations possédaient l’autonomie requise pour participer librement à cette forme de diplomatie.

En 1764, de nombreux groupes autochtones – anciens alliés mais aussi anciens ennemis des Britanniques – se réunirent à Niagara, dans la province qui est aujourd’hui l’Ontario, et signèrent une nouvelle alliance avec la Couronne britannique. Le symbole du Traité de Niagara est la ceinture wampum à deux voies, un objet artisanal traditionnel fait de petites perles, symbolisant le fondement de cette entente. Sur cette ceinture wampum, les alliés – soit les nouveaux arrivants et les peuples autochtones – sont représentés par deux canots voyageant en tandem sur des rivières distinctes et parallèles. Cette image, qui est celle des Premières Nations et des pouvoirs coloniaux en tant qu’alliés indépendants liés par les Traités, résume la tradition qui a été enchâssée dans la brève référence aux Autochtones et à leurs territoires dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Elle obligeait le nouveau gouvernement fédéral à négocier avec des Premières Nations indépendantes toute question liée au territoire.

Depuis la Confédération, il existe une tension fondamentale dans les lois et les politiques canadiennes liées aux affaires autochtones : d’un côté, un programme d’assimilation autoritaire, guidé par la Loi sur les Indiens, et de l’autre, les relations issues des Traités avec des partenaires égalitaires. Ce conflit, le Canada le vit encore aujourd’hui.

Mais il n’y a conflit que si les Traités sont reconnus comme tels. En effet, le gouvernement canadien donnait un autre nom à ces Traités et parlait d’« abandons ». Selon Ottawa, les Traités signifiaient que les Premières Nations n’étaient plus propriétaires de leurs terres. Au moment où ces Traités étaient signés, ils ne faisaient plus que documenter un transfert de pouvoirs permanent, et non pas une relation d’égal à égal. Les Traités numérotés conclus par le nouveau gouvernement du Canada à partir du 1871 couvrent tout le territoire allant de la baie d’Hudson aux Rocheuses jusque dans l’Arctique. Le texte imprimé de chaque Traité contenait une déclaration directe selon laquelle les bandes et tribus concernées devaient « céder, libérer et abandonner leurs territoires » à la Couronne et au Canada.

Pendant la majeure partie du centenaire suivant 1870, la prétention du Canada selon laquelle les Traités étaient en fait un abandon, qui annulait les droits des Autochtones sur leurs territoires et permettait au Canada d’en faire ce qu’il voulait, contribuait en quelque sorte à renforcer la Loi sur les Indiens. [TRADUCTION] « Les deux opéraient en tandem, m’a dit en 2020 Hayden King de l’Institut Yellowhead, un groupe de recherche autochtone à l’Université Ryerson de Toronto. Regarde les Traités numérotés de l’époque de la Confédération. Les éléments les plus stricts de la Loi sur les Indiens ont été précisément développés en tandem avec les Traités de 1876 à 1920 : la création des réserves, le harcèlement économique, le retrait des enfants. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il s’agissait des deux côtés d’un même processus. En 1927, la Loi sur les Indiens interdisait même aux bandes indiennes d’engager des avocats pour faire valoir leurs droits issus des Traités, une interdiction qui est demeurée en vigueur pendant vingt-cinq ans. »

UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

Depuis les premiers Traités, les leaders autochtones ont insisté pour dire que les textes imprimés ne disent pas toute la vérité sur les Traités. Ils soulignent en effet que les négociations des Traités – « lors d’assemblées ou de réunions publiques avec lesdits Indiens », telles qu’exigées par la Proclamation royale – n’étaient pas des transactions foncières, mais de réelles ententes d’assistance mutuelle guidant la façon dont les Premières Nations et les nouveaux arrivants pourraient partager le territoire et ses ressources.

Lorsque j’ai parlé en 2011 avec Stan Louttit, alors grand chef des cris Mushkegowuk du nord de l’Ontario, il m’a expliqué pourquoi son grand-père avait posé sa marque sur le Traité de la Baie James au début du 20e siècle. [TRADUCTION] « Ils étaient pauvres, m’a-t-il dit simplement. En acceptant de partager les ressources de leur territoire avec le Canada, ils pensaient pouvoir obtenir en échange des outils, une éducation, des médicaments, mais également une protection contre les incursions sauvages d’étrangers sur le territoire. Mais partage n’est pas synonyme d’abandon. »

Plus tôt cette année, Harold Johnson, un auteur et avocat cri de La Ronge, en Saskatchewan, m’a raconté comment son arrière-grand-père avait compris les négociations du Traité 6. [TRADUCTION] « Vos familles sont venues ici et nous ont demandé de vivre avec nous, sur notre territoire, et nous avons accepté. Nous vous avons adoptés lors d’une cérémonie que votre famille et la mienne ont appelé un Traité. »

John Borrows est Anishinaabe/Ojibway et membre des Chippewas de la Première Nation Nawash en Ontario, ainsi que titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le droit autochtone à l’Université de Victoria.

Il décrit comment son arrière-grand-père a contribué à la négociation d’un Traité qui couvre six cent mille hectares d’un territoire qui se trouve aujourd’hui dans le sud de l’Ontario. « Il pensait qu’il s’agissait d’une invitation aux colons, pour qu’ils viennent vivre parmi nous. Les gens devaient vivre ici en paix et échanger des idées – religieuses, économiques, de toutes sortes – et les colons devaient également apprendre nos lois et nos coutumes. »

Aucun de ces leaders, auteurs et universitaires autochtones ne croient que leurs ancêtres ont abandonné le territoire de leur peuple ou accepté l’extinction de leurs droits. Ils n’ont jamais entendu ces termes lors des négociations entourant les Traités. Mais la version officielle du gouvernement canadien, qui fait des Traités un processus d’abandon et d’extinction, a dominé les dossiers historiques et juridiques pendant très longtemps. Pendant la « grande époque » de la Loi sur les Indiens, l’interprétation que faisaient les Autochtones du processus des Traités était moquée et écartée du revers de la main par les gouvernements, les tribunaux et les historiens. Un juge de l’Ontario, William Riddell, a déclaré en 1921 qu’en cette affaire, [TRADUCTION] « il n’existe pas de subtilités importunes dans la loi canadienne. »

LE RETOUR DES TRAITÉS

Depuis les années 1970, les Autochtones défendent une autre interprétation des droits et des Traités. Au cours de cette décennie, les Nisga’a de la Colombie-Britannique et les Cris du Québec ont réussi à convaincre la Cour suprême du Canada, qui a rendu des jugements historiques confirmant que le titre autochtone est bel et bien une réalité juridique.

Au cours des cinquante dernières années, les tribunaux canadiens ont commencé à établir que les Traités sont encore en vigueur et qu’ils doivent être observés. En 1990, dans l’affaire Sioui, la Cour suprême a déclaré que « les traités et les statuts concernant les Indiens doivent être interprétés de façon large et les incertitudes résolues en faveur des Autochtones. »

Alors que les tribunaux canadiens redonnaient vie au droit relatif aux Traités, les historiens canadiens, Autochtones et non-Autochtones, commençaient à fournir des explications savantes pour soutenir l’interprétation traditionnelle autochtone des relations issues des Traités.

En y regardant de plus près, les historiens ont découvert que les Premières Nations étaient souvent les initiatrices de ces traités et cherchaient ainsi à obtenir une aide dans les domaines de l’agriculture, de la protection du territoire et de l’éducation. Elles faisaient appel aux rituels traditionnels de l’établissement de Traités et négociaient âprement leurs intérêts. « Nous avons un pays riche; c’est le Grand esprit qui nous l’a donné, expliquait Mawedopenais, un des négociateurs ojibway du Traité 3 de 1873. Nous sommes ici sur le territoire des Indiens ». Les dossiers historiques confirment ces témoignages oraux : les commissaires aux traités canadiens devaient s’engager verbalement à reconnaître que le territoire continuait d’appartenir à son peuple.

En 1899, lors des négociations du Traité 8 dans le nord des Prairies, les chefs déclarèrent que leur peuple ne voulait pas être confiné dans des réserves, puisqu’ils ne pourraient plus procéder à leurs migrations saisonnières. Les commissaires des traités durent leur assurer que [TRADUCTION]

« le Traité ne mènerait à aucune interférence forcée dans leur mode de vie actuel. »

En 1905, lors des négociations du Traité 9 dans le nord de l’Ontario, le commissaire Duncan Campbell Scott fut tenu de déclarer que les réserves ne limiteraient jamais les déplacements des populations – elles n’étaient que des endroits où les hommes blancs ne pourraient pas venir les déranger. Au sujet de leurs craintes de perdre leurs territoires, il les rassura ainsi : [TRADUCTION]

« Le territoire sera toujours à vous. Vous pourrez toujours y chasser et y pêcher. » Avec de telles assurances, les chefs posèrent leurs marques sur des documents qui étaient déjà imprimés et qui comportaient un tout autre langage, notamment les principes « d’abandon » et « d’extinction ».

Des études, comme Canada’s First Nations (1992), par l’historienne métisse Olive Dickason, et Compact, Contract, Covenant: Aboriginal Treaty Making in Canada (2009), par l’historien J.R. « Jim » Miller de l’Université de la Saskatchewan, commencent à formuler un nouveau consensus au sujet des Traités, qui constitue une des grandes réalisations des études savantes canadiennes récentes.

Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage de John Long, Treaty No. 9: Making the Agreement to Share the Land in Far Northern Ontario in 1905 (2010), les Traités tels que négociés n’étaient pas des abandons, mais des ententes pour partager le territoire.

UN CHEMIN VERS LA RÉCONCILIATION?

Est-ce qu’une relation fondée sur les Traités, une entente de partage, peut maintenant remplacer la contraignante Loi sur les Indiens pour servir de fondement aux négociations entre les Premières Nations et le Canada? Peu de Canadiens non-autochtones ont amorcé une réflexion approfondie sur ce que signifie « partager le territoire », mais il existe des amorces en ce sens dans les rapports des commissions, les études juridiques et les propositions de discussions. Pour les leaders des Premières Nations, du moins, les principes fondamentaux sont clairs.

Arthur Manuel, aujourd’hui décédé, de la nation Secwepemc de Colombie-Britannique, et parfois appelé le « Nelson Mandela des peuples autochtones » pour sa perspective globale sur la question des droits, a dégagé deux exigences claires. La première, c’est la reconnaissance des gouvernements des Premières Nations, « dotés de pouvoirs et de responsabilités correspondant à un ordre de gouvernement distinct au sein de la fédération canadienne ». La deuxième, c’est une base économique sûre, ancrée dans le partage du territoire et de ses ressources, pour que ces gouvernements autochtones soient ainsi viables et autosuffisants, et non pas uniquement dépendants du financement d’Ottawa. (Manuel ne prétend pas que les Premières Nations devraient avoir ces droits. Il souligne qu’elles les ont déjà et que ces droits sont garantis par les Traités, par la Constitution canadienne et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones).

[TRADUCTION] « Admettons que l’on se serve des Traités comme cadre, explique Hayden King de l’Institut Yellowhead. Voyons les terres de la Couronne en Ontario, par exemple. Partageons les responsabilités, les ressources et les revenus tirés de ces territoires. Toutes les communautés devraient s’impliquer. Toutes les parties devraient conclure une entente sur la façon de partager : les peaux d’orignal, les mines d’or, l’eau, les ressources hydro-électriques. En même temps, nous serions aussi mieux en mesure d’honorer nos obligations envers le territoire, les animaux. Ce serait une façon de revenir aux relations issues des Traités. »

Au début de 2020, la crise entourant la construction d’un pipeline sur le territoire des Wet’suwet’en en Colombie-Britannique a montré à quel point il était difficile pour les gouvernements et les entreprises, et probablement pour la plupart des Canadiens, de comprendre le concept de partage. Peu d’entre eux niaient les droits des Wet’suwet’en sur le territoire que traverserait le pipeline – cet endroit n’est visé par aucun Traité – et pourtant, de nombreux Canadiens semblaient incapable de concevoir le droit des Wet’suwet’en à s’opposer à un mégaprojet approuvé par des gouvernements non-autochtones.

En même temps, une relation fondée sur la Loi sur les Indiens, où un ministre à Ottawa doit jouer le rôle de chef de la police, de directeur de la santé et du bien-être, de président du conseil scolaire et d’agent de développement pour chaque réserve au Canada, ne peut avoir aucun avenir au Canada. Au cours des dernières années, Attawapiskat dans le territoire du Traité 9 du nord de l’Ontario, a été reconnue comme l’une des communautés les plus pauvres et défavorisées du pays. Et pourtant, Attawapiskat repose pratiquement sur des mines de diamant, entre autres ressources, sur un territoire que l’Ontario considère qu’on lui a cédé. Les personnes qui possèdent et contrôlent l’extraction de diamants sont rarement pauvres. Si nous reconnaissions le Traité 9 comme une entente pour partager le territoire, et non pas le céder, le partage de ces ressources assurerait la prospérité et la sécurité des Cris et Ojibway du Traité 9, et d’autres Premières Nations du Canada, et leur permettrait de diriger leurs propres écoles, cliniques, services de police, grâce à leurs propres revenus et règlements.

Peu de Canadiens sont prêts à concéder l’existence du droit des Autochtones à partager le territoire canadien et à en tirer des revenus qui pourraient assurer leur indépendance au sein de la fédération canadienne. Sans doute qu’aucun gouvernement canadien ne pourrait proposer une telle entente et survivre aux prochaines élections. Et pourtant, la réconciliation repose sur ce partage.

La réconciliation fondée sur le partage est ce que proposaient les relations issues des Traités, qui ont survécus à des siècles de cohabitation. La relation fondée sur la Loi sur les Indiens est un échec, et ce, depuis un siècle et demi. Les Premières Nations, et la plupart de nos historiens, voient un meilleur avenir dans l’autre voie, celle des Traités qui ont été enchâssés dans la Constitution canadienne il y a 150 ans.

Thèmes associés à cet article

Publicité