La vie sur le territoire

Vers la fin des années 1860, le Dominion du Canada a acheté la Terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les quelque huit millions de kilomètres carrés de territoire couvraient une partie des Prairies actuelles, le nord du Québec, le nord de l’Ontario et le Nunavut.

Pour les architectes de la Confédération canadienne, l’occasion était trop belle. Comme le décrivait George Brown, éditeur du journal Globe de Toronto et un des Pères de la Confédération, la Terre de Rupert est un « territoire vaste et fertile qui nous appartient de droit — et qu’aucune puissance sur la Terre ne peut nous empêcher d’occuper ».

Mais la Terre de Rupert était déjà occupée par des milliers d’Inuits, de membres des Premières Nations et de Métis qui vivaient sur ce territoire depuis déjà longtemps et, dans certains cas, depuis des temps immémoriaux. Dans les zones près des limites forestières, des groupes autochtones, comme les Innus, les Dénés et les Cris, ainsi que certains Inuits du Sud, se partageaient déjà ce territoire de chasse et de pêche. Selon les Cris, ils auraient été placés sur cette terre par le Créateur. Dans les familles métisses, qui ont un fort sentiment identitaire en raison de leur histoire politique et communautaire unique, l’idée de nation est née d’un passé distinctif ancré dans cette région. En outre, plus au nord, les peuples inuits avaient adapté leur vie communautaire aux réalités du paysage, notamment leurs technologies et leurs méthodes de chasse, de pêche et de cueillette.

Pour les colons européens, les peuples autochtones de la Terre de Rupert et du Nord-Ouest n’étaient rien moins que des peuplades exotiques — un peu à l’image des « autres » peuples que l’on trouvait généralement de l’autre côté de l’océan et ailleurs dans le monde. En 1762, le général James Murray, alors gouverneur du Québec, qualifiait les habitants autochtones de la basse côte nord du fleuve Saint-Laurent, qu’il appelait les « Esquimaux » ou « Eskimos », comme « les plus sauvages et indomptables qui soient. » Si l’on faisait mention des Autochtones de la région, on les traitait avec mépris et comme les derniers survivants d’une race en voie de disparition. Ils étaient « accessoires » à l’occupation d’un territoire « qui nous appartient de droit », comme le décrivait Brown, des « obstacles » au développement dont la culture était entièrement différente de celle des Européens.

La distance, au sens propre et figuré, fascinait les explorateurs, observateurs et colonisateurs qui ont voulu découvrir ce territoire du Nord, suivis des photographes. Les cultures qu’y ont découvertes ces étrangers étaient interprétées à travers le prisme du regard colonial qui voulait tout voir, tout cataloguer et tout classifier. Cette tâche immense se prêtait particulièrement bien au médium de la photographie. Comme la photographie était en plein essor dans les colonies au 19e siècle, et même au 20e siècle, les Inuits, les Premières Nations et les Métis — les peuples autochtones du Nord-Ouest — ont été photographiés au travail, dans leurs loisirs et en tant que cibles d’une présence coloniale croissante dans le Nord.

En tant que « Magazine of the North », comme l’indiquait son sous-titre, le voyeurisme colonial faisait partie intégrante de la mission du magazine The Beaver. En y soulignant les paysages rudes et le mode de vie ardu de ces peuples, immortalisés par les photographes, le magazine traitait les peuples du Nord et la vie nordique avec une dose certaine de paternalisme et des intentions assimilationnistes.

Henry Aod-la-toak porte une paire de lunettes de bois qui lui évitent d’être aveuglé par l’éclat de la neige. La photo non datée est de Canon J.H. Webster, un missionnaire anglican qui a œuvré à Coppermine, dans les T.-N.-O., des années 1930 aux années 1950. Elle est parue en mars 1949 dans un article sur la vie dans la région du golfe Coronation (où se trouve aujourd’hui le Nunavut).

Les peuples autochtones présentés dans ses pages étaient photographiés de façon à intéresser un public non autochtone. Les photographies de sujets autochtones donnant l’impression qu’ils ne souhaitaient pas forcément être photographiés, ou prenant des poses pour créer des images qui n’étaient pas à leur intention, constituent une intrusion agressive et intime dans leur vie privée et communautaire. Mais également, et comme on l’apprendra plus tard, le fait de laisser entrer le monde extérieur dans leurs communautés aura des conséquences réelles pour ces populations. De plus, les photographies des Autochtones publiées dans les pages du magazine The Beaver étaient rarement accompagnées de leur nom réel, soulignant ainsi le côté « sauvage » des peuplades représentées.

Dans de nombreux cas, la photographie était un outil de propagande délibérée. Mais la photographie comporte deux facettes : le photographe et le sujet de la photographie.

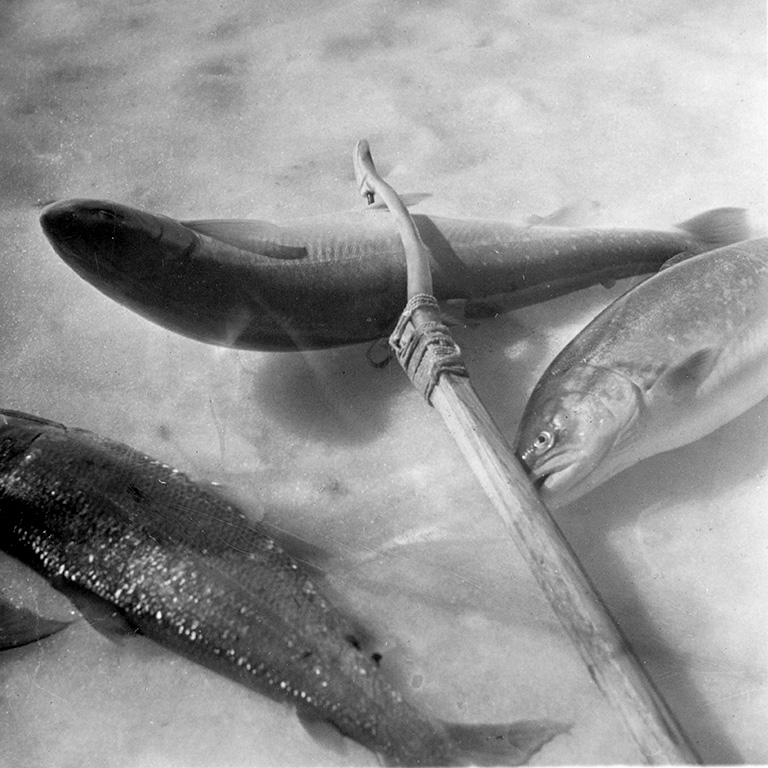

Un poisson harponné par deux familles inuites pêchant le long de la côte du détroit de Simpson, dans ce qui est aujourd’hui le Nunavut, en 1942. Le gestionnaire du poste de traite de la CBH, L.A. Learmonth, a pris cette photo pour un article de mars 1942 sur les techniques de pêche dans le Nord.

Pour ceux qui étaient photographiés, les images d’enfants et de familles jouant et travaillant ensemble traduisaient la force et la sécurité que procurent la communauté, la filiation et les bonnes relations. Les images de multiples générations vivant en harmonie montraient l’importance de l’apprentissage intergénérationnel qui est au cœur des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les technologies conçues à partir de matériaux du territoire mettaient en lumière l’ingéniosité et l’amour du travail de ces peuples qui savaient reconnaître les dons et les possibilités que leur offrait la nature. Globalement, les photographies présentées dans le magazine The Beaver peuvent souligner l’importance d’apprendre des peuples autochtones et de comprendre les liens qui ont permis aux familles, aux communautés et aux nations de survivre.

Bon nombre des photographies révèlent également des cultures en transformation, faisant face à des changements importants. Comme l’évoquent les peuples inuits, l’arrivée des Qallunaat, ou étrangers non inuits, en nombres croissants tout au long du 19e siècle était certainement une cause d’inquiétude. L’influence et l’infiltration grandissantes des idées et technologies européennes ont transformé la vie des Inuits, parfois à leur détriment. La plus grande centralisation des communautés vers le milieu du 20e siècle a également modifié la vie sociale des Inuits, incluant les responsabilités et les rôles de chacun au sein de la société. Sur un plan concret, les photographies montraient comment ces nouvelles technologies, comme le fusil ou la tronçonneuse, facilitaient la vie de ces populations par rapport aux anciennes façons de faire. Celles où l’on peut voir les transformations apportées par les pensionnats et la présence croissante de la Gendarmerie royale du Canada sont également de troublants rappels du danger de mal interpréter une culture qui est adaptée à son environnement et d’imposer des solutions venant de l’extérieur.

Pour les Premières Nations des communautés éloignées du Nord, ainsi que pour les peuples métis qui vivent aux côtés de ces communautés ou en leur sein, les photographies documentent également des changements importants. L’incursion de ces non-Autochtones, incluant leurs technologies, leurs maladies, leurs idées sur l’organisation sociale et plus généralement, sur la « civilisation », en est venue à menacer des communautés organisées et protégées par des règles ancrées dans l’expérience du territoire et régissant la survie et l’ordre social.

En regardant ces photographies aujourd’hui avec un œil neuf, nous voyons les personnes qui y sont illustrées d’une autre façon. D’un côté, la photographie des peuples autochtones par des photographes européens est une tentative pour documenter et catégoriser ces peuplades « exotiques » à la façon des colonisateurs — soit pour justifier leur présence croissante dans la région et s’ingérer dans les systèmes de gouvernance et l’ordre social des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mais d’un autre côté, ces images révèlent une profondeur que n’ont sans doute pas perçue les photographes, elles mettent en lumière la joie, le génie et la résilience des peuples autochtones du Nord-Ouest.

Que verrions-nous aujourd’hui si les colons européens avaient choisi de valoriser les technologies, les connaissances et la compréhension du territoire que laissent supposer les photographies du magazine The Beaver? Quelles différences seraient apparues si les Européens de l’époque avaient reconnu ce qu’ils voyaient vraiment? Ces étrangers en visite n’ont pas su apprécier la valeur de ces technologies distinctives, et de ces modes de gouvernance et d’apprentissage. Mais pour les peuples photographiés, ces manifestations d’une vie familiale et communautaire dynamique et vivante, de cultures qui ont survécu pendant des centaines et même des milliers d’années, nous offrent une autre façon d’interpréter la richesse des photographies publiées par le magazine The Beaver.

Deux jeunes filles inuites, possiblement Lucy et Agnes Oliktoak, se balancent à Holman, maintenant Ulukhaktok, dans les T.N.-O., en août 1961. Photographie de Villy Svarre.

Joe Nasogaluak se prépare à harponner un béluga [vers 1936]. Photographe : Richard N. Hourde. Nom fourni par Darrel Nasogaluak. Information fournie par des membres de la Inuvialuit Regional Corporation.

Une femme inuite identifiée sous le nom de Louisa dégage une fenêtre de glace à l’intérieur d’un igloo à Povungnetuk, où se trouve aujourd’hui le Nunavut, dans cette photo de 1951 de Richard Harrington.

« Garçons à la pêche aux chabots à Pangnirtung », 1966. [Lemoalei Arnaqaq (en haut du rocher, avec le chapeau de cowboy); Alen Kilebuk assis. Lemoalei porte ce chapeau parce que les garçons jouaient souvent aux cowboys.] Photographe : Fred Bruemmer. Noms et information entre crochets fournis par un membre de la communauté de Pangnirtung.

Elizabeth Ningeok présente un panier tissé à Port Harrison, T.-N.-O., dans cette photographie de 1959 par Richard Harrington.

Ningiuk (Ningeyuk) Willia tient une sculpture de Lucassie Nowyakudluk dans cette photo de 1959 prise par Richard Harrington à Port Harrison, T.-N.-O.

L’enfant de chœur John Vehus, membre de la nation Gwich’in, allume les cierges de l’autel à la Cathedral of All Saints à Aklavik, dans les T.N.-O., dans les années 1950. Derrière lui, on aperçoit une recréation nordique de la scène de la nativité, où la Vierge et l’enfant sont habillés d’hermine. Les deux personnages principaux sont entourés de rois mages inuits et naskapis-cris, ainsi que de deux hommes représentant la GRC et la CBH, respectivement. Un assortiment d’animaux nordiques complète la scène. Cette photo de George Hunter est parue dans le numéro de décembre 1953 dans un article intitulé « Cathedral of the North ».

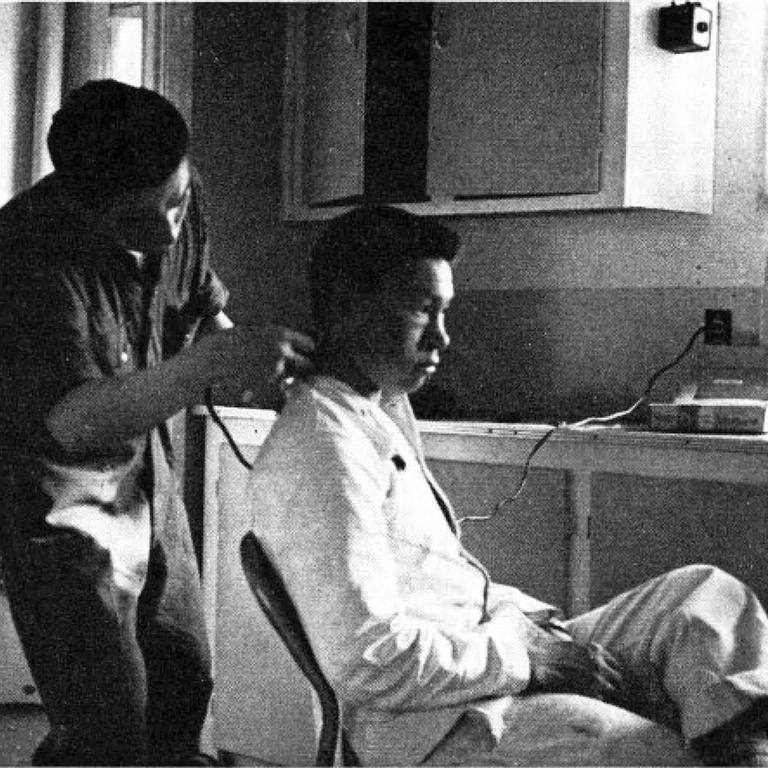

Un barbier inuit non identifié coupe les cheveux d’un homme à Frobisher Bay, aujourd’hui au Nunavut, vers 1958-1959. La photo est parue dans le numéro de l’été 1962 dans un article de l’anthropologue américain Toshio Yatsushiro sur la transformation des modes de vie des peuples inuits du Canada.

Un garçon non identifié annonce un match de boxe et danse devant les visiteurs voyageant à bord du SS Distributor dans cette photo de 1936 de Richard N. Hourde. Ce bateau à aubes, appartenant à la CBH, a parcouru les eaux du fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest pendant environ deux décennies.

Thèmes associés à cet article

Publicité