Un crime national

Personne ne voulait prêter l’oreille au Dr Peter Henderson Bryce. Il avait pourtant documenté la vérité et rapporté les faits sur les pensionnats, ce qui lui a valu de vives critiques de la part des institutions les plus puissantes de son époque : le gouvernement canadien et l’église.

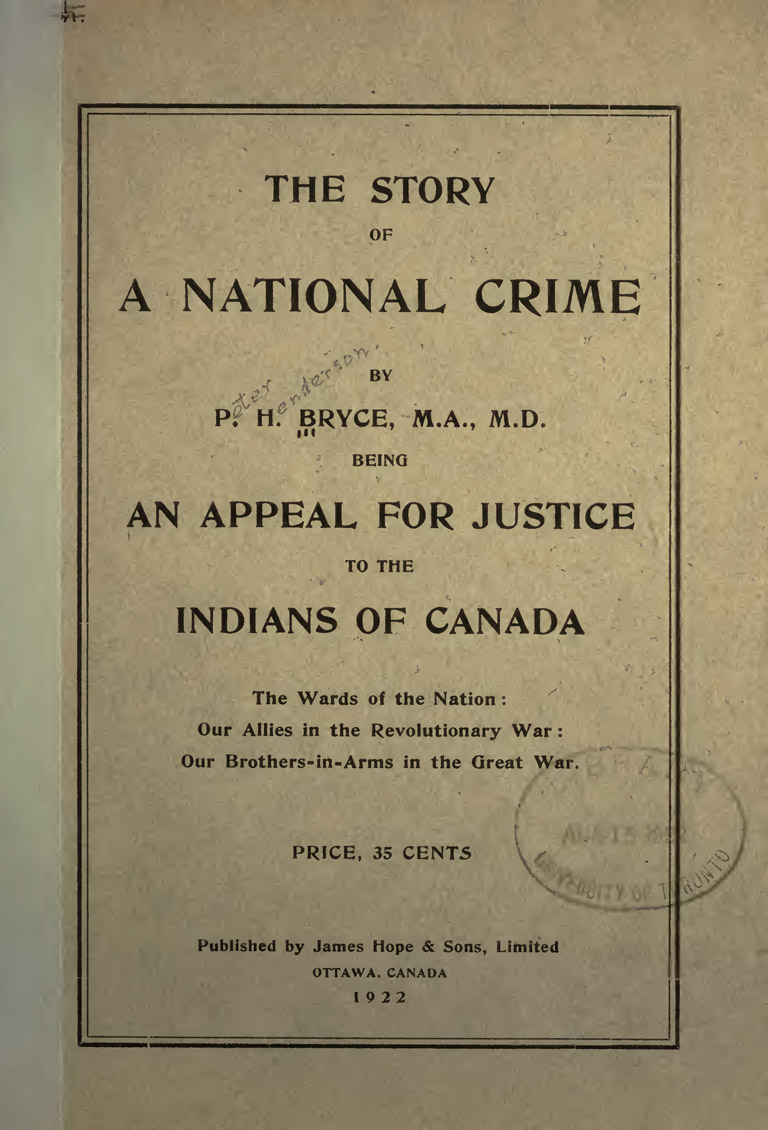

En 1922, Bryce, ancien médecin en chef au ministère de l’Intérieur et à celui des Affaires indiennes, publiait et distribuait à compte d’auteur The Story of a National Crime, being an Appeal for Justice to the Indians of Canada1, un document percutant dont le contenu a touché le cœur et l’esprit de son public cible, les Canadiens et Canadiennes, et qui remue encore les personnes qui descendent de celles dont il relatait l’histoire.

Dans ce document, Bryce rendait publiques les conclusions définitives de son enquête menée au fil des ans qui dénonçaient les conditions lamentables sévissant dans les pensionnats autochtones de l’Ouest canadien — dès 1904, il rédigeait chaque année un rapport sur la « santé des Indiens2 », jusqu’à ce qu’il soit écarté en 1914 par le surintendant général adjoint des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott. Bryce avait constaté le taux extraordinairement élevé de tuberculose et la mortalité excessive des enfants confiés à des écoles industrielles et à des pensionnats gérés pour la plupart par les églises catholiques et anglicanes.

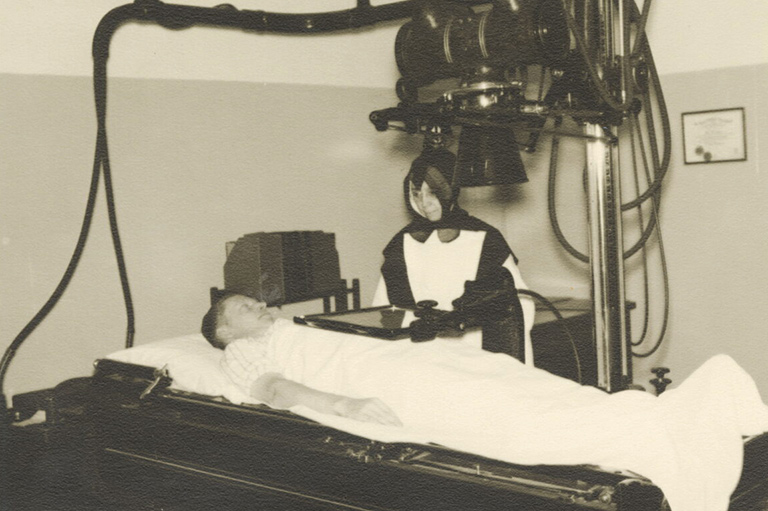

À l’époque, la tuberculose était l’une des principales causes de décès au Canada. Si cette maladie infectieuse touchait toutes les populations, elle frappait plus durement les personnes démunies, souffrant de malnutrition et les élèves vivaient dans des installations surpeuplées. Outre ses observations faites dans les pensionnats, Bryce découvrait que les taux d’infection et de mortalité liés à la tuberculose étaient beaucoup plus élevés dans les réserves autochtones que dans la population canadienne en général. Or, le financement des soins et des traitements y était bien plus faible. Ce rapport, que Bryce a rédigé après avoir été contraint de se retirer de la fonction publique fédérale en 1921, visait à dénoncer l’inaction du gouvernement canadien et à alerter l’opinion publique sur ce qu’il décrivait comme un crime national. « Il est, en effet, pitoyable de constater que... ce cortège de maladies et de décès se soit poursuivi presque sans qu’aucun effort sérieux n’ait été fait par le ministère des Affaires indiennes, plus particulièrement chargé par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de s’occuper de notre population indienne », y écrivait-il.

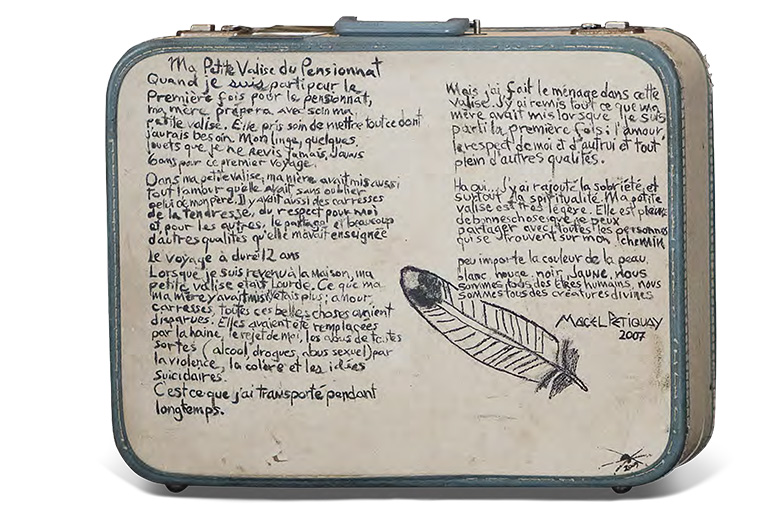

La première fois que j’ai voulu prendre connaissance du pamphlet de Bryce, je n’ai pas pu le lire dans son entièreté, même s’il comporte moins de vingt pages. Je ne pouvais pas supporter le poids des mots et des vérités assénées par les statistiques de Bryce. Le choc à absorber en une seule lecture était trop grand. Pour les peuples autochtones, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont des survivants intergénérationnels du système des pensionnats autochtones, ce court texte a mis à nu une horrible vérité que nous ressentons au plus profond de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes.

Ces événements ne se sont pas produits il y a des lustres. Les constatations de Bryce étaient loin d’être de l’« infox » (ou des fake news), pour reprendre l’expression d’usage de nos jours pour désigner les nouvelles fallacieuses. Le médecin s’est pourtant buté à une résistance tenace, si bien que le système des pensionnats a perduré pendant des décennies.

Le poids de cette histoire, bien vivante et persistante, nous, Autochtones, le portons sur nos épaules, et nous recherchons, en cette ère de réconciliation, des alliés disposés à supporter aussi ce fardeau. Le centenaire du rapport de Bryce arrive à un moment critique, dans le contexte de l’identification de centaines de sépultures sur les sites des pensionnats autochtones et des excuses historiques présentées par le pape François aux peuples autochtones, le 25 juillet, 2022, après sa visite de l’ancien site du pensionnat indien d’Ermineskin, à Maskwacis, en Alberta. Le souverain pontife a reconnu le rôle joué par l’Église dans son partenariat avec le gouvernement. « Je m’excuse. Je vous demande pardon, en particulier, pour la façon dont des membres de l’Église et des communautés religieuses ont coopéré, notamment par leur indifférence, aux projets de destruction culturelle et d’assimilation forcée mis en œuvre par les gouvernements de l’époque, et qui ont mené au système des pensionnats indiens. »

Bien avant la naissance du Canada ou des États-Unis, avant même l’établissement des frontières nationales sur le continent, les missionnaires endoctrinaient déjà les enfants autochtones. Les Jésuites (l’ordre missionnaire le plus important de l’Église catholique romaine) sont arrivés en 1625 dans ce qui s’appelait alors la Nouvelle-France. Au fil des siècles qui ont suivi, à mesure que la colonisation européenne se propageait vers l’Ouest et que les missions chrétiennes y étaient envoyées, des religieuses et des prêtres ont fondé plusieurs externats pour enfants autochtones dans une visée missionnaire. Le Mohawk Institute de Brantford, en Ontario, est le plus ancien pensionnat. Sous la gouverne de l’Église anglicane, il a ouvert ses portes en 1831. À l’époque de la Confédération, en 1867, lorsque l’Acte de l’Amérique du Nord britannique a attribué au gouvernement fédéral le pouvoir sur « les Indiens et les terres réservées aux Indiens », les églises géraient déjà un petit nombre de pensionnats pour enfants autochtones. Un peu moins d’une décennie plus tard, en 1876, la Loi sur les Indiens était créée. Certains règlements pris en application de cette loi ont formalisé le partenariat établi entre les églises et l’État visant à placer les enfants autochtones dans ces établissements.

En 1904, Bryce, un médecin ontarien, était nommé médecin en chef du ministère de l’Intérieur et du ministère des Affaires indiennes, après avoir été à la tête de l’Ontario Board of Health (conseil de santé de l’Ontario) pendant 22 ans. Trois ans plus tard, il inspectait 35 pensionnats indiens en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, et il rédigeait un rapport spécial sur les conditions déplorables qu’il y avait observées. Le Report on the Indian Schools of Manitoba and the Northwest Territories était fondé sur des données recueillies lors d’une enquête menée auprès des directeurs et d’une inspection personnelle des écoles, soit huit écoles industrielles et 27 pensionnats. Ce « rapport sur les écoles indiennes » du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest révélait que, à cause d’une tuberculose répandue, « 24 % de tous les élèves ayant fréquenté les pensionnats y auraient trouvé la mort ».

Dans une école de la réserve File Hills, 69 % des élèves qui fréquentent l’école depuis son ouverture, en 1889, étaient morts en 1907. Bryce dénonçait dans ce rapport une ventilation insuffisante et le manque d’air frais dans les salles de classe et les dortoirs, où les enfants malades étaient logés avec des enfants en bonne santé : « Nous avons créé une situation si dangereuse pour la santé que j’ai été plusieurs fois surpris que les résultats ne soient pas encore plus mauvais que ceux annoncés par les statistiques. »

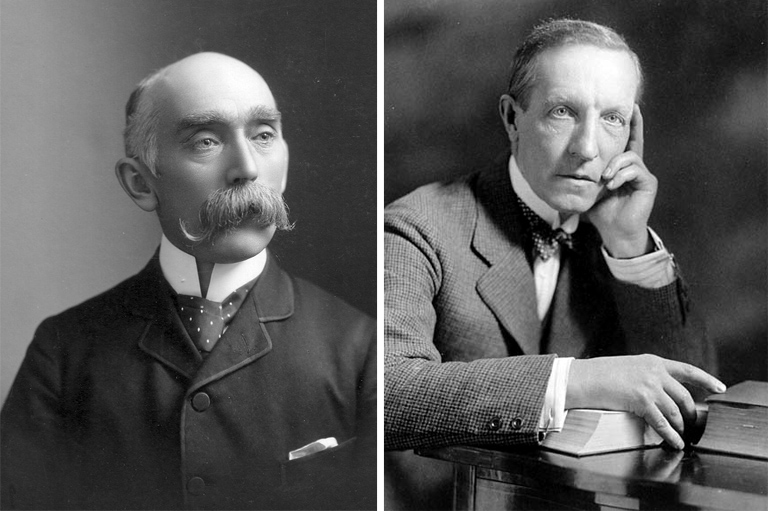

À l’époque, toutefois, une voix énergique s’élevait au-dessus des autres – celle, puissante, de Duncan Campbell Scott. Déjà adulé comme l’un des « poètes de la Confédération », au nombre des voix qui ont littéralement déclamé le mythe fondateur du Canada, Scott était devenu, en 1913, surintendant adjoint au ministère des Affaires indiennes, dont il a tenu les rênes pendant près de vingt ans, jusqu’à sa retraite en 1932. (Il travaillait dans ce ministère depuis 1879.)

De 1904 à 1914, Bryce a compilé des statistiques sur la santé des enfants et des adultes autochtones, dans les écoles comme dans les réserves. Scott en a cependant interdit la publication, en plus de refuser de donner suite aux recommandations de Bryce visant à endiguer la maladie par des améliorations sanitaires et des inspections plus fréquentes par les médecins locaux. Dans A National Crime, Bryce a soutenu que « en raison de l’opposition active de M. D.C. Scott, et de ses conseils au sous-ministre de l’époque, aucune mesure n’a été prise par le ministère en vue de les appliquer ». Il a également souligné que l’intervention de Scott avait empêché son rapport de 1907 de devenir « un sujet de discussion critique lors de la réunion annuelle de l’Association canadienne antituberculeuse en 1910 ». Après sa prise de contrôle du ministère des Affaires indiennes en 1913, Scott a mis un terme aux enquêtes de Bryce, affirmant dans une lettre reproduite dans A National Crime que Bryce n’avait pas été employé par ce ministère depuis une réorganisation bureaucratique en 1908 – un geste que le médecin avait associé à une « hypocrisie évidente ». De fait, Bryce continuait de préparer des rapports annuels pour son ministère jusqu’à ce que Scott interrompe tout.

Peu de personnes sauraient de nos jours citer les vers de Scott. Toutefois, l’infamie attachée à la description par Scott de l’intention génocidaire du système des pensionnats autochtones restera gravée à jamais dans la mémoire collective. Plaidant en faveur des modifications qu’il proposait à la Loi sur les Indiens devant un comité parlementaire en 1920, Scott avait prononcé ces mots : « Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au Canada qui n’ ait pas été absorbé dans la société et jusqu’à ce qu’il n’ y ait plus de question indienne ni de ministère des Affaires indiennes. » Les modifications à la Loi sur les Indiens, adoptées par le Parlement, comprenaient une mesure qui rendait les pensionnats obligatoires pour les enfants autochtones âgés de 7 à 15 ans et prévoyait « l’arrestation et le transport à l’école, et la détention sur place, des enfants qui font l’école buissonnière et de ceux que leurs parents ou tuteurs empêchent d’aller à l’école ». En outre, les règlements pouvaient imposer « la punition, sur déclaration sommaire de culpabilité, par une amende ou une peine d’emprisonnement, ou les deux, des parents et des tuteurs, ou des personnes ayant la charge d’enfants, qui omettraient, refuseraient ou négligeraient de faire en sorte que ces enfants aillent à l’école ».

Forts des modifications à la Loi sur les Indiens qui rendaient la fréquentation obligatoire, Scott et le gouvernement canadien ont obligé des enfants à fréquenter des écoles qu’ils savaient, selon les rapports de Bryce, être des foyers de maladies dangereuses. Dans A National Crime, Bryce a dénoncé « la mesure et la portée de ce mépris criminel des engagements [du gouvernement] pris par traité pour assurer le bien-être des pupilles indiens de la nation ».

La publication de son rapport, à son compte, a fait craindre à plusieurs observateurs une controverse. À ce propos, l’éditorial du Vancouver Province s’est fait l’écho d’un débat soulevé par le rapport à la Chambre des communes : « L’on s’attendait à voir jaillir des étincelles tant les esprits des membres de la Chambre étaient échauffés par ce document. »

Le rapport, poursuivait l’auteur de l’article, « est destiné à montrer que les Indiens du Canada sont les laissés-pour-compte du pays et en voie d’être anéantis par la tuberculose », précisant que « lors de la discussion, le ministre a admis que les Indiens avaient été négligés et a laissé entendre qu’il faudrait allouer de plus grandes sommes d’argent à des fins médicales et éducatives … Ne serait-il pas temps que le Ministère éveille sa conscience à cette vérité? Bryce impute une grande part de la responsabilité à Duncan Campbell Scott, ce poète au service du ministère à titre de sous-ministre. »

Le choc a été immense pour les Autochtones, et il leur a fallu beaucoup de temps pour faire face à la tragédie. Bon nombre ne voulaient pas affronter la vérité. Ils l’ont subie. C’était comme si leurs esprits, leurs âmes, étaient en proie à la froideur, incapable de démontrer tout sentiment, et qu’ils ne pouvaient exprimer leur colère qu’en battant et punissant ceux qu’ils aimaient.

Ma grand-mère Lydia est une survivante du pensionnat indien de Norway House, au Manitoba. Aucun de ses petits-enfants n’était au courant des sévices qui lui ont été infligés, ne les ayant appris qu’après sa mort. Je suis allé à maintes reprises à Dauphin, qui avait aussi son pensionnat, et j’y ai passé quelques fins de semaine chez ma tante Lily en été et lors de tournois de hockey réunissant des Autochtones. Cette ville manitobaine, qui compte un peu plus de 8 000 habitants, est desservie par deux routes principales. Curieusement, je n’ai aucun souvenir du pensionnat, où se sont pourtant succédé des enfants de 1914 à 1988. On n’en parlait jamais, comme si ce chapitre d’histoire avait été effacé, tout comme l’œuvre de Bryce mise de côté et ayant sombré dans l’oubli jusqu’au début des années 1990.

Les Autochtones canadiens ont alors vécu un moment charnière de leur histoire. Souvenons-nous : en juin 1990, Elijah Harper, député du Manitoba, s’est levé à l’Assemblée législative, une plume d’aigle à la main, et a refusé d’appuyer l’Accord du lac Meech parce qu’il ne traitait pas des droits des Premières Nations au sein de la Confédération. Il a ainsi mis fin à un processus de réforme constitutionnelle qui nécessitait l’appui unanime des provinces. Comme l’a dit Harper à propos de ce débat en chambre : « Ce fut l’une des rares fois dans l’histoire du Canada où les épreuves subies par les Autochtones ont été au centre de l’attention [et] où l’injustice de nos systèmes face à nos peuples a été énoncée de façon détaillée. »

Un mois plus tard, la crise d’Oka éclatait – un blocus mis en place pour empêcher l’expansion d’un terrain de golf sur le territoire mohawk de Kanesatake, à l’ouest de Montréal. Elle a duré 78 jours. Plus tard cet automne-là, le grand chef de l’Assemblée du Manitoba, Phil Fontaine, révélait les sévices physiques et sexuels auxquels il avait survécu au pensionnat indien de Fort Alexander, au Manitoba.

Les peuples autochtones avaient déjà commencé à exposer ces vérités historiques avec le mouvement Red Power des années 1960, puis sous forme d’œuvres artistiques et musicales, parallèlement à du militantisme, dans les années 1970, ainsi que, plus tard, ce que l’on a appelé le « mouvement de sobriété ». À mesure que croissait le nombre de personnes se réunissant pour guérir de leur dépendance, les récits affluaient. Or, non seulement ces récits étaient-ils similaires, mais ils remontaient sans détour aux institutions disséminées sur le territoire canadien depuis des générations. Ces pensionnats, le théâtre d’un « crime national » pour reprendre le titre de Bryce, sont à l’origine de traumatismes, d’actes de violence et de sentiments de honte.

Plus des Autochtones s’ouvraient sur ce qu’ils avaient vécu, plus ils commençaient à reconstituer le fil d’événements véridiques si longtemps cachés, voire niés. Ces révélations s’inscrivent dans la foulée d’une renaissance autochtone, qui voit de plus en plus de personnes revenir aux cérémonies, aux langues, aux arts et aux chants, bref à des traditions et histoires profondément ancrées.

La Commission royale sur les peuples autochtones, créée à la suite de la crise d’Oka, a mis au jour de nombreux autres récits qui avaient été longtemps oubliés, ignorés ou dissimulés, y compris des récits des faits survenus dans les pensionnats. Au cours de ses travaux pour la Commission, l’historien John Milloy, a déterré le pamphlet de Bryce et a cité ses conclusions dans le rapport final.

Les travaux de la Commission ont permis de documenter bien des choses, comme la violence et la toxicomanie, ainsi que les traumatismes causés non seulement par le système des pensionnats, mais aussi par la perte des terres et des moyens de subsistance traditionnels, et par la destruction de territoires et de cours d’eau à des fins d’exploitation minière, forestière et hydraulique. Aujourd’hui, le rapport de la Commission s’impose comme le document fondamental qui fait le point sur les relations entre les Autochtones et les Canadiens.

Les traumatismes décrits dans ses pages ont conduit à la création de la Fondation autochtone de guérison, qui a soutenu des initiatives communautaires menées par des Autochtones afin de remédier aux séquelles des sévices physiques et sexuels subis dans les pensionnats indiens du Canada – et les effets intergénérationnels découlant des pensionnats en font partie. Le mandat de la Fondation, qui a duré onze ans, a pris fin en 2009.

J’ai été directeur des communications au sein de la Fondation pendant deux ans. Cependant, celle-ci était en train de s’éteindre à mon arrivée à la fin de l’hiver 2006. Les travaux auxquels elle s’est livrée, combinés avec les reportages des médias ainsi que de nombreux échanges communautaires et des conversations dans les chaumières, ont encouragé des victimes à s’exprimer et à demander des fonds pour leurs communautés. Des rumeurs circulaient de nouveaux fonds de la part du gouvernement fédéral pour financer tous ces appels à de nouveaux programmes et pour poursuivre le travail de centaines d’initiatives de première ligne dans les collectivités des Premières Nations, des Métis et des Inuits partout au Canada. Ces rumeurs ne se sont pas concrétisées.

Tout n’avait pas été dit, et il restait tant à entendre. Dès que le téléphone sonnait au bureau de la Fondation autochtone de guérison, dès que la personne au bout du fil commençait à parler, je savais que j’allais entendre de nouvelles horreurs. La Fondation aidait à guérir, à contrer les effets des traumatismes. La première étape consistait souvent à prêter une oreille attentive. Les personnes qui appelaient souhaitaient simplement qu’on les croie, qu’on les entende. La vérité les avait libérées, et elles avaient besoin de parler librement de leur vérité... Il leur était si difficile de trouver quelqu’un qui les écoute vraiment.

Je ne connaissais pas ma propre histoire, et j’ignorais comment ma grand-mère Lydia avait survécu. Je ne le savais même pas de son vivant. Quand je l’ai su, bien plus tard, je ne saisissais pas ce que ça voulait dire. Je dirais que c’est encore le cas aujourd’hui... Les travaux de la Commission de vérité et de réconciliation sont terminés, et de nouvelles preuves sont découvertes, mises au jour et récupérées. Ces dernières années, j’ai pris connaissance d’expériences où des enfants servaient de cobayes, des expériences avec des aliments, des médicaments et des produits pharmaceutiques, de même que des tortures, comme le recours à des chaises électriques et le confinement dans des placards.

Je n’en sais pas beaucoup sur ce qui s’est passé à l’intérieur des murs du pensionnat que ma grand-mère Lydia a fréquenté. Mais j’ai eu la chance de constater à quel point ma plus jeune fille ressemble à Lydia – elle a sa grâce, sa chaleur humaine. Un jour, j’ai imaginé ma fille ou ma grand-mère enfant en train de marcher dans les couloirs de ce bâtiment, et je me suis effondré.

Je me suis adressé à Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, elle-même membre de la Première Nation des Gitxsan et militante qui s’est battue pendant douze ans pour obtenir un règlement pour les enfants autochtones retirés de leur foyer. La bataille juridique se terminera par une entente de principe de 40 milliards de dollars dans le cadre de laquelle le gouvernement s’engage à réformer le système des placements en familles d’accueil pour les enfants autochtones et à verser une indemnité aux familles et aux enfants lésés.

« Les gouvernements fédéral et provinciaux savaient ce qu’ils avaient à faire, et ils ont choisi de ne rien faire pour aider les enfants des Premières Nations, métis et inuits. Ce choix a eu des effets dévastateurs, que l’on subit encore, a-t-elle déclaré. La population a souvent eu vent des injustices, connaissait les solutions pour y remédier et s’est même montrée indignée par l’inaction des gouvernements, mais pas assez, semble-t-il, pour forcer ceux-ci à agir. »

Et Cindy a conclu en ces mots : « Des milliers de Canadiens, touchés par cette tragédie, portent un chandail orange à la suite de la découverte de sépultures anonymes l’été dernier, et en réponse à la découverte d’enfants dans des tombes non marquées l’été dernier, le gouvernement fédéral a mis en œuvre plus d’appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation en quelques mois qu’au cours des six années précédentes. … Il incombe à chacun et chacune d’entre nous de lire les appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, de les soumettre à l’attention de tous nos élus et de leur demander ce qu’ils font personnellement pour les mettre en œuvre. Il faut continuer d’écrire jusqu’à ce que le changement arrive enfin. »

En cette ère de réconciliation, nous devons tisser des liens pour réunir des pans de notre histoire commune. Les peuples autochtones vivent toujours une réalité que le reste du pays relègue commodément au passé. Or, l’histoire est vivante, et les mots du Dr Peter Henderson Bryce doivent encore être lus et entendus, et retentir aussi fort qu’un sifflet strident qui signale une urgence depuis cent ans vers son « public cible », les Canadiens et Canadiennes.