Tolérance ou tyrannie?

Nous sommes à l’automne 1774. Quelque part en territoire mohawk, le long du corridor bien fréquenté qui part du Canada, longe le lac Champlain et descend la rivière Hudson jusqu’à New York, le chef mohawk Thayendanegea – également connu sous le nom de Joseph Brant – voit les bouleaux, les chênes et les érables se teinter de rouges et d’ors éclatants. La beauté et la tranquillité de la saison taisent cependant les turbulences politiques croissantes qui agitent les colons anglo-américains du Massachusetts, directement à l’est. Thayendanegea et d’autres chefs des Premières Nations entendent des rumeurs inquiétantes sur une possible confrontation entre les habitants de la Nouvelle-Angleterre et la Couronne britannique.

Au sein de la Confédération Haudenosaunee – une alliance autochtone dont le territoire s’étendait au sud et à l’est du lac Ontario – les Mohawks, ou Kanien’keha:ka, vivaient sur les terres les plus à l’est et étaient reconnus comme les gardiens de la Porte de l’Est. Ils se trouvaient depuis longtemps au centre de la géopolitique de la région, occupant une ancienne route commerciale qui séparait les colons français et leurs villages autochtones alliés le long de la vallée du Saint-Laurent des Hollandais, des Anglais et des Haudenosaunees, au sud. Pendant des générations, les chefs haudenosaunees comme Thayendanegea ont lutté pour maintenir leur autonomie au milieu des conflits récurrents qui ont laissé de nombreuses cicatrices sur le territoire et son peuple.

Avec la chute de la Nouvelle-France en 1760 et la fin de la guerre de Sept Ans en 1763, les Britanniques affirment leur souveraineté sur le territoire précédemment revendiqué par le roi de France. La fin de la guerre entre les deux puissances européennes fait naître chez de nombreux habitants de la région l’espoir d’une nouvelle ère de paix et de prospérité.

Dix ans plus tard, cependant, ces espoirs seront anéantis. Les différends entre les colons britanno-américains et les représentants de la Couronne britannique se transforment en crise. Ces événements vont diviser la Confédération des Haudenosaunees et éteindre le feu du Conseil qui symbolise depuis longtemps l’unité des six nations confédérées. Ils briseront également l’empire britannique d’Amérique du Nord, déclenchant un effet domino qui conduira à la création des États-Unis d’Amérique et, plus tard, du Canada. Ces événements transformateurs ont été alimentés, en partie, par une loi du Parlement britannique visant à apaiser les colons catholiques français du Canada et à reconnaître officiellement les terres autochtones. Cette loi s’intitule An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America et est plus connue sous le nom d’Acte de Québec.

Cette année marque le 250e anniversaire de l’Acte de Québec de 1774. Contrairement à la bataille des plaines d’Abraham ou à la guerre de 1812, l’Acte de Québec n’a pas encore trouvé sa place dans l’imaginaire populaire canadien. Pourtant, son rôle dans l’histoire de l’Amérique du Nord a été plus important que la plupart des gens, y compris la plupart des historiens, ne le pensent. L’histoire de l’Acte de Québec ne se limite pas aux colons francophones de la vallée du Saint-Laurent et à leurs gouverneurs coloniaux anglais; elle englobe également les représentants impériaux de Londres, les Premières Nations du bassin des Grands Lacs et de la vallée de l’Ohio, les colons rebelles, les ambitieux spéculateurs fonciers de Virginie, d’Écosse et d’Angleterre, et bien d’autres encore. Dans son cadre le plus large, l’Acte s’est révélé bien plus qu’un événement nord-américain : il représente un tournant dans l’histoire de l’Empire britannique, en voie de mondialisation – il est le résultat d’un empire surdimensionné confronté à une diversité démographique, juridique, religieuse et culturelle sans précédent dans son histoire.

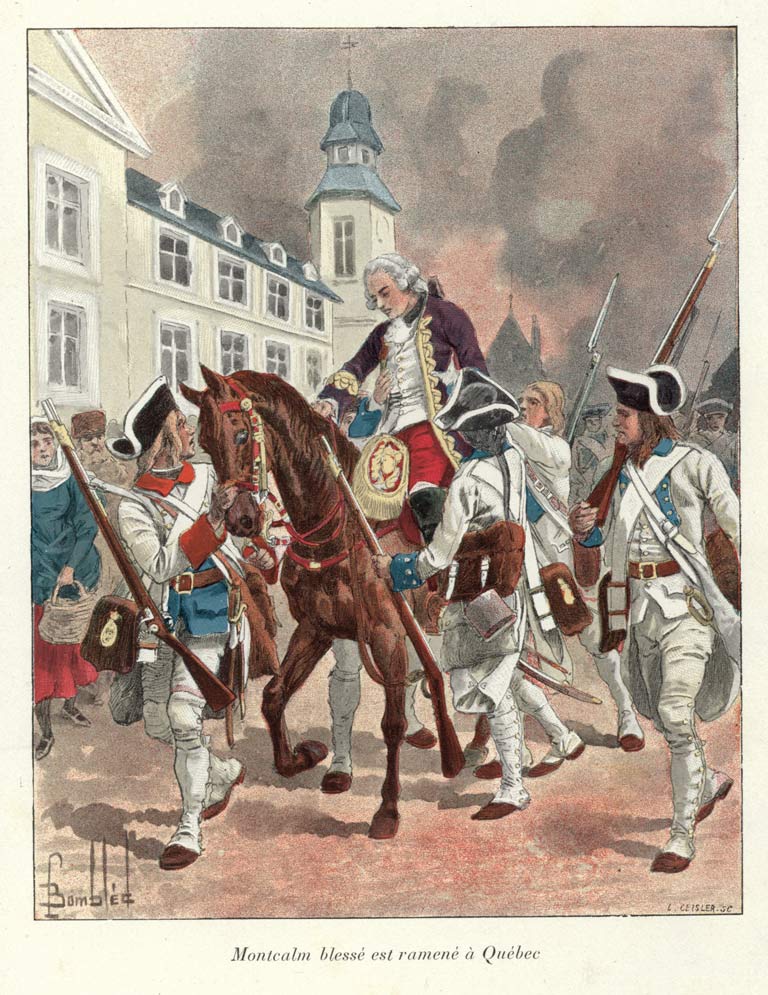

Notre histoire commence en 1759, lorsque l’armée du général français Louis-Joseph de Montcalm tombe aux mains des forces britanniques lors de la bataille des plaines d’Abraham, présageant la fin de la puissance française en Amérique du Nord. Lorsque la France cède ses droits sur le Canada à l’Empire britannique par le Traité de Paris en 1763, les francophones vivent le long du Saint-Laurent depuis plus de 150 ans.

Au cours de cette longue période, les Français ont remonté le fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’intérieur du territoire autochtone – à travers le bassin versant des Grands Lacs, dans le territoire anishinaabeg au nord et à l’ouest où, pour reprendre l’expression de l’historien ojibwé Michael Witgen, une « infinité » de mondes autochtones fondés sur les liens familiaux ont prospéré pendant des siècles. Les réseaux commerciaux français s’étendaient loin au nord, en territoire cri, et au sud, dans les vallées de l’Illinois et de l’Ohio, où les marchands et les voyageurs rencontraient les nations Illinois et Miami, commerçaient avec leurs membres et y trouvaient femmes ou maris. Ces réseaux se prolongent en remontant la rivière Missouri, jusqu’aux terres des peuples de langue siouane, et en descendant le fleuve Mississippi, à travers les territoires Osage et Quapaw, jusqu’à la colonie française de la Nouvelle‑Orléans. Sur ces vastes distances, d’intrépides missionnaires et commerçants de fourrures se sont intégrés aux réseaux de parenté autochtones qui s’étendaient sur d’immenses réseaux fluviaux, créant ainsi un univers autochtone-métis-français se prolongeant, par le truchement de l’Empire français, jusqu’aux Caraïbes et, au-delà de l’océan Atlantique, jusqu’en Europe et en Afrique.

Ce monde complexe observait ses propres règles. Les cartes imprimées à Londres et à Paris donnent l’impression que de vastes étendues du continent peuvent passer entre les mains des Français, des Britanniques et des Espagnols. Mais ces cartes reflétaient davantage un fantasme colonial que la réalité sur le terrain. En Amérique du Nord, les zones de domination militaire et démographique européenne ne s’étendent que de la côte Atlantique aux Appalaches, auxquelles s’ajoutent un tronçon le long du fleuve Saint-Laurent et quelques colonies éparses.

Néanmoins, l’effondrement de l’empire français d’Amérique du Nord modifie la géopolitique du continent. La France fournissait depuis longtemps des armes et un soutien à ses alliés autochtones, créant ainsi un puissant contrepoids aux pressions exercées par la colonisation britannique rampante. Avec la défaite française, les nations autochtones de l’intérieur des terres se retrouvent dans une position plus précaire. Les autorités britanniques partent du principe qu’elles peuvent imposer leurs lois sur les territoires cédés par la France. Or, les Autochtones n’ont pas capitulé à Montréal ou à Québec et n’ont signé aucun traité à Paris. « Bien que vous ayez conquis les Français, vous ne nous avez pas encore conquis, avertit le chef ojibwé Minavavana à un négociant britannique. Ces lacs, ces bois et ces montagnes nous ont été légués par nos ancêtres. Ils sont notre héritage et nous ne les céderons à personne ».

Les autorités britanniques resteront cependant sourdes à ces sentiments. C’est ainsi qu’en 1763, les peuples autochtones décident de prendre les choses en main. Sous la conduite du chef de guerre odawa Pontiac, ou Obwandiyag, des nations alliées, dont les Ojibwés, les Potéouatami, les Illinois, les Miamis, les Chaouanons, les Delaware et d’autres, lancent une série d’assauts dévastateurs contre les forts et les colonies de la vallée de l’Ohio, jusqu’en Pennsylvanie et en Virginie. Ce vaste soulèvement dans l’Ouest trans-appalachien déclenche la panique des autorités impériales britanniques qui craignent une nouvelle guerre coûteuse, survenant juste après leur récente victoire. La dernière chose qu’ils souhaitent, c’est d’envoyer une nouvelle armée en Amérique du Nord – justement au moment où ils espèrent désespérément réduire leurs dépenses, rembourser l’énorme dette accumulée lors de la guerre de Sept Ans et trouver un moyen d’affirmer leur contrôle sur les gigantesques étendues de territoire conquis en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Inde.

La Grande-Bretagne répond par une série de concessions importantes, inscrites dans la Proclamation royale de 1763. Cette proclamation crée trois nouvelles provinces en Amérique du Nord – dont le Québec – et une dans les Caraïbes. Elle établit également des principes destinés à protéger les droits fonciers des autochtones. Elle « réserve » le territoire situé à l’ouest des Appalaches aux Premières Nations « avec lesquelles nous sommes liés et qui vivent sous notre protection », en interdisant l’octroi de titres de propriété dans la région et en proscrivant les transactions immobilières entre les Autochtones et les colons britanniques, les sociétés foncières ou les assemblées provinciales. À partir de 1763, seules les autorités de la Couronne sont légalement habilitées à acheter des terres autochtones.

Si la Proclamation royale établit une paix temporaire dans l’Ouest – et un précédent à très long terme selon lequel les cessions de terres autochtones doivent faire l’objet d’une médiation avec la Couronne – elle suscite la colère des colons britanno-américains de la côte. Depuis des décennies, les fonctionnaires et les habitants de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à la Virginie espèrent pousser leur expansion vers l’ouest jusqu’à la vallée de l’Ohio. Après avoir vaincu les Français dans l’espoir d’ouvrir ces terres aux spéculateurs et aux colons, ils voient soudain leurs ambitions contrariées par les représentants impériaux à Londres. Selon eux, ces terres sont la récompense des énormes sacrifices qu’ils ont consentis pendant la guerre de Sept Ans.

En remplaçant les Français dans la vallée de l’Ohio, les Britanniques sont entraînés dans un univers qu’ils connaissent peu : un monde autochtone fluide, très mobile et décentralisé, où les prétentions européennes à la souveraineté reposent sur peu de choses. Ce n’est qu’en renforçant leurs propres réseaux d’alliances autochtones que les responsables britanniques peuvent espérer affirmer leur influence. Les alliés britanniques les plus anciens et les plus importants sont les Haudenosaunees, établis dans la vallée Mohawk, et les Cherokees, installés le long de la rivière Tennessee. Contrôlant les deux principales voies d’accès à la vallée de l’Ohio, ces deux groupes parlant la langue iroquoienne, au nord et au sud, deviennent la clé du contrôle britannique dans la région.

Face aux pressions incessantes exercées par les colons avides de terres qui lorgnent les territoires au-delà des Appalaches – et en reconnaissance des colonies déjà existantes dans les régions qui englobent aujourd’hui le Kentucky et le Tennessee – les diplomates haudenosaunees et britanniques renégocient les frontières du territoire autochtone en 1768. Le Traité de Fort Stanwix ouvre à la colonisation et à la spéculation des Blancs une vaste section entre les Appalaches et la rivière Ohio, tout en fermant le territoire des Haudenosaunees en amont de la rivière Susquehanna. Des chefs comme Thayendanegea espéraient que la ligne tracée à Fort Stanwix serve de frontière permanente, empêchant les colons anglais de franchir la rivière Ohio.

Dans les années qui suivent le traité de Fort Stanwix, les autorités britanniques ne cessent d’insister sur le fait qu’elles empêcheront les Blancs de s’installer sur le territoire des Haudenosaunees. Mais ces promesses seront trop souvent brisées. « Nous sommes désolés de constater que votre peuple est aussi ingouvernable, bien plus que le nôtre, affirme le chef sénéca Serihowane au superintendant britannique chargé des affaires indiennes dans les colonies du Nord, William Johnson, en 1774. Il semble, mon frère, que votre peuple ignore et méprise totalement l’accord conclu entre vos supérieurs et nous. »

Pourquoi les autorités britanniques voulaient-elles empêcher leurs colons de pénétrer à l’intérieur du continent? L’une des principales raisons avancées est la force du pouvoir autochtone et la volonté des Premières Nations de conserver leurs terres. Mais il y a aussi une autre raison importante. Les autorités britanniques espéraient orienter la colonisation vers d’autres destinations : vers les colonies de la Floride orientale et occidentale, nouvellement arrachées aux Espagnols, vers la Nouvelle-Écosse, dont la population acadienne française avait été déportée dix ans plus tôt, et, bien sûr, vers la vallée du Saint-Laurent, cœur de la Nouvelle-France maintenant conquise, où l’on espérait qu’une vague géante de Britanniques protestants dépasserait en nombre les habitants catholiques français et finirait par les dominer et les assimiler.

Bien que le Traité de Paris de 1763, qui met fin à la guerre de Sept Ans, donne aux habitants de l’ancienne Nouvelle-France la possibilité de partir pour la France, peu d’entre eux acceptent. Les membres de la noblesse militaire sont confrontés à des perspectives d’avenir incertaines en Europe; au Canada, en revanche, ils sont solidement enracinés dans les réseaux commerciaux et, à titre de propriétaires terriens, exercent un pouvoir socio-économique. Il n’est donc pas surprenant que la plupart d’entre eux choisissent de rester. Les marchands prospères de Québec et de Montréal font le même calcul et prennent la même décision. Parmi les élites, seuls les membres de l’administration civile partent en nombre significatif. Quant aux artisans et aux paysans, ils restent attachés à la société dans laquelle ils sont nés. Les colons d’origine française de la vallée du Saint-Laurent, dont l’identité collective s’affirme, représentent une menace évidente pour la souveraineté britannique. Les autorités de Londres espèrent que l’immigration à grande échelle de colons anglo-protestants pourra neutraliser l’influence canadienne.

Pour atteindre cet objectif, le British Board of Trade, dirigé par le propriétaire anglo-irlandais Wills Hill, 1er comte de Hillsborough, met en œuvre des politiques visant à attirer les migrants protestants dans les nouveaux territoires et à les détourner de l’Ouest trans-appalachien. Une note de service du Board of Trade de 1763 décrit les étapes nécessaires à la mise en œuvre de cette politique au Québec : on y propose la création d’une capitale nommée British Town, où s’installeraient de nouveaux migrants qui imposeraient « la langue anglaise, les manières anglaises et un esprit d’industrie aux Canadiens français ».

Le contrôle impérial britannique ne tarde cependant pas à se heurter aux réalités du terrain. En quelques années, la situation démographique et politique dans la vallée du Saint-Laurent (et ailleurs dans l’empire) apparaît évidente : à l’exception d’une cohorte restreinte mais notable de marchands écossais, aucune vague de migration anglo-protestante ne déferle sur le Québec. Pendant ce temps, les colons canadiens francophones conservent une solide emprise sur les terres bordant le fleuve Saint-Laurent. À moins que les autorités britanniques ne soient prêtes à se lancer dans un gigantesque déplacement de population bien plus difficile que l’expulsion des Acadiens en 1755 – ce qui n’est pas le cas – elles n’ont d’autre choix que de trouver un accommodement. Il leur faut développer des formes de gouvernance impériale plus ouvertes à la diversité culturelle et religieuse, et plus fermes dans la limitation de l’autonomie coloniale, un défi qui n’a encore jamais été relevé.

Publicité

Dans cette optique, les fonctionnaires britanniques commencent à développer des alliances stratégiques avec des familles prospères de marchands et d’artisans qui forment une petite bourgeoisie éduquée à Québec et à Montréal – un groupe prêt à offrir ses services au nouvel État impérial. Ces Canadiens lettrés ont en grande partie assuré le fonctionnement de l’administration coloniale après le départ des administrateurs civils français. Ils véhiculent également une opinion publique francophone dynamique.

Garantir la participation des Canadiens aux structures politiques et administratives de la colonie exige toutefois plus qu’un simple accommodement aux principes de tolérance culturelle et religieuse. Il faut en effet une reconnaissance institutionnelle de l’Église catholique elle-même, qui ne se contente pas de remplir des fonctions religieuses, mais gère également des institutions telles que les écoles et les hôpitaux. Ce n’est pas une mince affaire, car depuis que le roi Henri VIII a rompu avec Rome en 1534, s’est déclaré chef suprême de l’Église d’Angleterre et lancé la Réforme protestante dans ce pays, l’Angleterre a mené ce que nombre de ses sujets farouchement religieux ont interprété comme une lutte apocalyptique entre la liberté protestante et l’esclavage catholique face à un pape romain. Les autorités locales devront agir avec prudence.

En juin 1765, le Board of Trade de Londres reçoit un rapport demandant instamment que les Canadiens « ne soient pas assujettis aux incapacités, aux handicaps et aux pénalités auxquels les catholiques romains de ce royaume sont soumis en vertu de ses lois ». Selon l’historien Philip Lawson, c’est à ce moment-là que les autorités de Londres abandonnent définitivement la vision d’un Québec protestant. Il s’agit d’un tournant dans l’histoire de la gouvernance impériale britannique et du principe de tolérance religieuse. (Il faudra attendre plus d’un demi-siècle pour que les catholiques de Grande-Bretagne se voient accorder de tels droits avec le Catholic Emancipation Act de 1829).

Le 29 juin 1766, Monseigneur Jean-Olivier Briand, un ecclésiastique québécois de haut rang qui a adopté une attitude conciliante à l’égard des conquérants britanniques, revient d’un voyage en Angleterre et en France, où il a été consacré, et débarque triomphalement à Québec en tant que nouvel évêque catholique de la colonie. L’Église catholique est devenue le représentant privilégié du peuple canadien auprès des autorités. Et, grâce à un système de régulation culturelle et morale particulièrement efficace, le clergé devient le principal garant de la loyauté des Canadiens envers leurs nouveaux maîtres.

Lorsque Guy Carleton remplace James Murray comme gouverneur du Québec en 1766, les partisans de la suprématie anglo-protestante espèrent un retour aux politiques d’assimilation forcée. Mais ces espoirs sont vite déçus : le nouveau gouverneur poursuit la politique de son prédécesseur, ignore les demandes des marchands britanniques et se rapproche encore plus des élites traditionnelles franco-catholiques.

Entre 1766 et 1774, Carleton et un groupe d’experts en affaires coloniales élaborent et rédigent ce qui deviendra l’Acte de Québec. Lors de sa rédaction, le comte de Shelburne, fonctionnaire de la Couronne chargé des affaires américaines, insiste particulièrement sur la responsabilité qui incombe à la Grande-Bretagne de reconnaître certains droits aux peuples qu’elle a conquis. Bien qu’une vision assimilationniste ait prévalu au début de la rédaction de l’Acte de Québec – les autorités supposant que le droit français finirait par céder la place au droit britannique – cette vision disparaît dans les versions ultérieures, les réalités démographiques devenant évidentes pour les décideurs politiques à Londres.

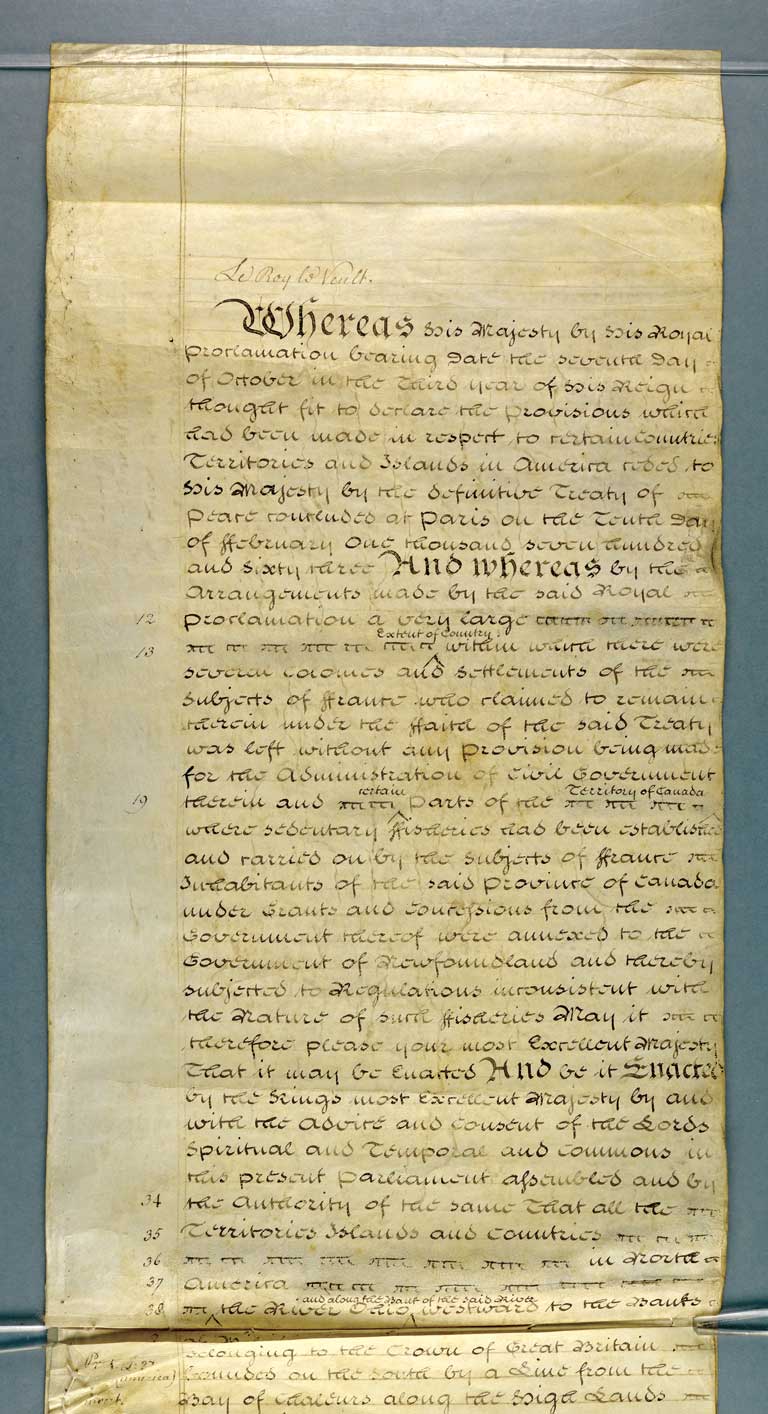

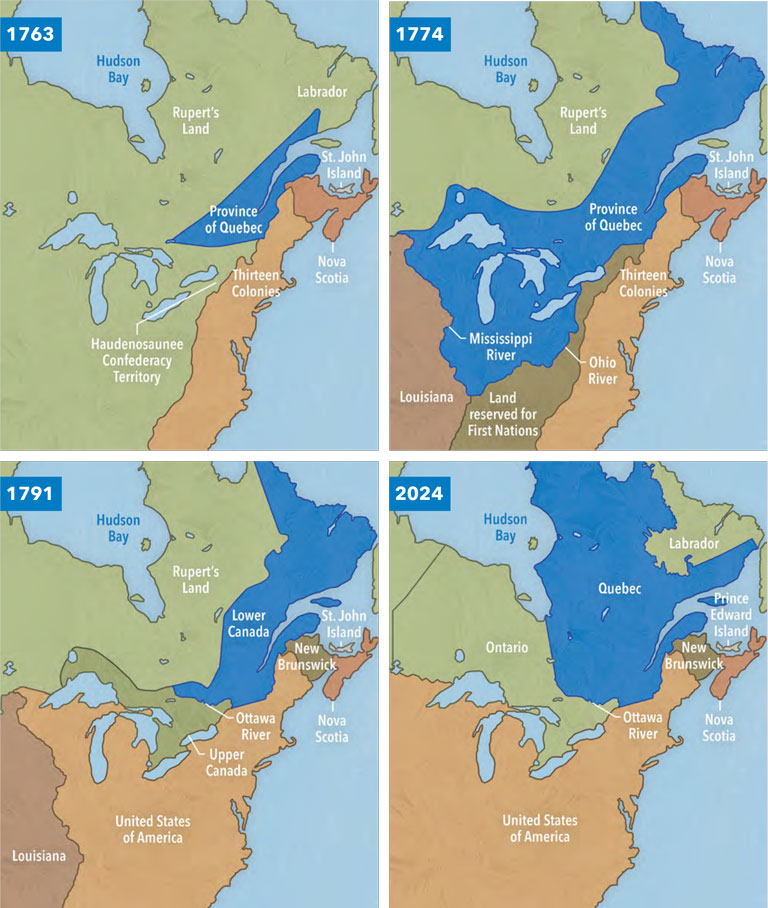

Le projet de loi final, présenté par Carleton au Parlement britannique en mai et juin 1774, perpétue les cadres sociaux, juridiques, économiques, administratifs, culturels et territoriaux que le Canada a hérités du régime français et les applique à une colonie britannique appelée « Québec » qui s’étend des rives de la mer du Labrador jusqu’au fleuve Saint-Laurent, à l’ouest jusqu’aux Grands Lacs et aux vallées du Mississippi et de l’Ohio, et au plus profond du territoire intérieur continental de l’Amérique du Nord.

En étendant les frontières du Québec jusqu’à la rivière Ohio, l’Acte de Québec renforce la frontière entre les territoires autochtones et les territoires des colons négociée à Fort Stanwix en 1768. Il s’appuie sur des routes autochtones et françaises traditionnelles reliant les vallées de l’Ohio et du Saint-Laurent, et réoriente le commerce et la gouvernance de la région en l’éloignant des colonies de la côte américaine. Il indique que les autorités britanniques feront passer leur alliance avec le pouvoir autochtone de la région – en particulier le pouvoir haudenosaunee – devant les intérêts des colons rebelles et assoiffés de terres. Comme l’a écrit un fonctionnaire britannique à Londres, la loi avait « pour but avoué d’exclure toute nouvelle colonie » dans la vallée de l’Ohio. Pour un autre fonctionnaire britannique, la province élargie du Québec servira de « barrière éternelle... [une] véritable muraille de Chine ».

Le 18 juin 1774, la Chambre des communes britannique approuve dans une vaste majorité l’Acte de Québec, An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America, qui reçoit la sanction royale quatre jours plus tard. Entré en vigueur le 1er mai 1775, l’Acte de Québec représente ce que l’historienne Hannah Muller appelle « une nouvelle vision de la gouvernance ». Il marque le moment où, comme elle le dit, le « statut de sujet véritablement impérial est imaginé et instauré – un statut pouvant s’adapter aux nombreux sujets et aux nombreuses lois de l’Empire britannique ».

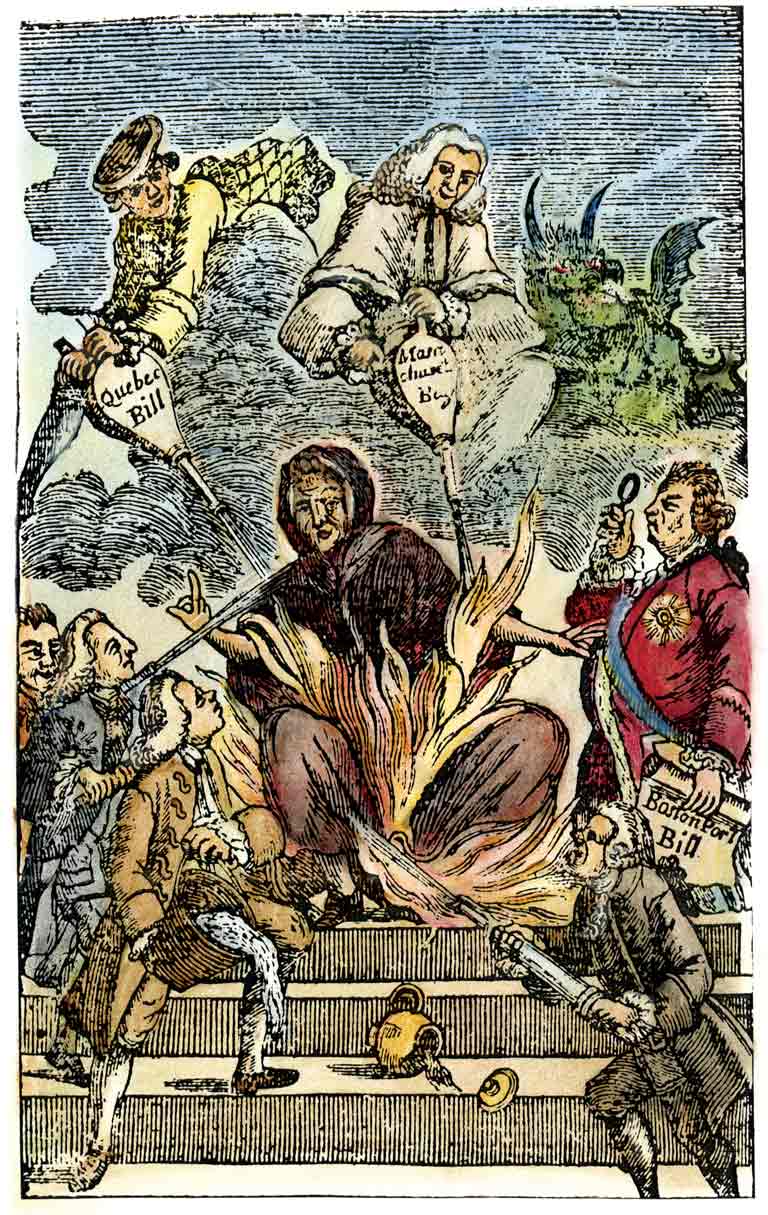

L’une des plus grandes ironies de l’histoire est sans doute que cette nouvelle vision – cette conception élargie d’un empire capable d’accueillir une variété de religions et d’ethnies –marque également la plus grande crise de l’histoire de l’Empire britannique. Lorsque la nouvelle de l’Acte de Québec parvient aux treize colonies britanniques sur la côte atlantique de l’Amérique – déjà en rébellion contre les impôts – elle provoque une véritable déflagration. « Le roi a signé l’Acte de Québec, écrit Ezra Stiles, futur président de l’Université Yale, étendant la province jusqu’à l’Ohio et le Mississippi, englobant près des deux tiers du territoire de l’Amérique anglaise et instaurant une église et une idolâtrie romaines dans tout cet espace ». Comment les fonctionnaires britanniques ont-ils pu « ouvrir expressément la porte à la papauté sur les trois quarts de leur empire? » se demande Stiles.

Pour les Américains protestants des colonies du littoral, l’Acte de Québec est un exemple effroyable de la tyrannie britannique. Adopté parmi d’autres solutions à la rébellion coloniale, notamment des lois qui ferment le port de Boston au trafic maritime, abolissent un corps élu au Massachusetts et centralisent le pouvoir entre les mains du gouverneur de la Couronne, l’Acte de Québec apparaît à de nombreux colons comme une répudiation des libertés anglaises traditionnelles.

Le gouvernement britannique étend les droits religieux aux sujets catholiques au Canada et protège les droits fonciers des peuples autochtones de la vallée de l’Ohio, alors même qu’il limite les droits politiques des protestants en Nouvelle-Angleterre. À peine une décennie s’est écoulée depuis que les colons anglo-américains ont combattu et sont morts pour vaincre l’alliance des Français et des Premières Nations qui s’est si longtemps dressée à leurs frontières occidentales (plus d’un tiers des hommes de la Nouvelle-Angleterre ont servi dans les forces armées au cours de la guerre de Sept Ans). Et pourtant, après leur plus grand triomphe et malgré le vent de patriotisme qui souffle sur les Treize Colonies, voilà que le gouvernement britannique restitue une grande partie de ces terres de l’ouest aux autorités du Québec.

Ces colons ajoutent rapidement l’Acte de Québec à leur liste d’« Actes intolérables », un ensemble de lois draconiennes adoptées par le Parlement britannique pour réprimer le Massachusetts à la suite du Boston Tea Party. L’Acte pousse les colons à la rébellion armée, puis à la révolution et à l’éclatement de l’Empire britannique. Après la révolution américaine, lorsque les États-Unis d’Amérique nouvellement reconnus négocient leur traité d’indépendance en 1783, ses diplomates parviennent à obtenir que le reste de la vallée de l’Ohio jusqu’au fleuve Mississippi fasse partie de leur nouvelle nation. Les chefs haudenosaunees sont consternés. « Ils étaient les fidèles alliés du roi d’Angleterre, insiste le neveu de Thayendanegea, Kenwendeshon (Aaron Hill). Le roi n’a pas le droit de céder aux États d’Amérique nos droits et propriétés ». Mais la dévastation du territoire des Haudenosaunees par les forces américaines ne leur laisse que peu de moyens de résister.

Bien que la lutte entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs se poursuive pendant plusieurs décennies – et que la guerre de 1812 laisse brièvement entrevoir la possibilité d’un territoire autochtone internationalement reconnu au nord de la rivière Ohio – les années intermédiaires donnent aux États-Unis le temps nécessaire pour consolider leur pouvoir national au détriment des droits territoriaux des Autochtones.

Bien que les frontières établies par l’Acte de Québec n’aient pas tenu, son héritage perdure. C’est en effet la première fois que l’Empire britannique reconnaît officiellement les droits des Catholiques à grande échelle. (Il l’a fait précédemment dans deux endroits beaucoup plus petits : l’île méditerranéenne de Minorque et l’île caribéenne de Grenade). L’Acte de Québec préfigure la reconnaissance des droits des minorités religieuses ailleurs dans l’Empire – et, à terme, en Grande-Bretagne même. À cet égard, il anticipe la forme que prendra l’Empire britannique au XIXe siècle, alors qu’il délaisse le colonialisme de peuplement pour emprunter d’autres formes de colonialisme utilisant le pluralisme juridique comme stratégie de gouvernance.

En Amérique du Nord, l’Acte de Québec a contribué à maintenir le Canada dans l’Empire britannique. Les colons américains rebelles pensaient que les Canadiens français, marié de force avec l’Empire britannique dix ans plus tôt, s’allieraient inévitablement au mouvement pour l’indépendance des États-Unis. D’ailleurs, les articles de la Confédération qui régissent les nouveaux États-Unis prévoient l’admission automatique du Canada, mais d’aucune autre colonie. Toutefois, les colons français ne se sont jamais soulevés comme le prévoyaient les Américains. Ils ne voient aucune raison de s’allier aux colons traditionnellement anti-catholiques face à une Couronne britannique de plus en plus tolérante.

Quant aux élites coloniales, avec leurs droits religieux et seigneuriaux garantis par l’Acte de Québec, leurs intérêts s’harmonisent avec succès à ceux de la Grande-Bretagne. Peu après la Révolution américaine, les autorités de la Couronne adoptent une politique visant à attirer les colons au nord des Grands Lacs en leur accordant de généreuses concessions de terres et en leur promettant de faibles impôts. En 1791, un nouvel Acte constitutionnel remplace l’Acte de Québec et crée les provinces du Haut et du Bas-Canada. Le Québec est fermement ancré dans l’Empire britannique, même s’il conserve une certaine ambivalence.

L’Acte de Québec a également jeté les bases de la place complexe qu’occupe le Québec au sein du Canada. En garantissant aux Catholiques le libre exercice de leur religion, l’Acte de Québec a maintenu le pouvoir de l’Église, faisant d’elle un pilier central de l’identité québécoise pendant encore deux siècles. Ce n’est qu’avec la Révolution tranquille des années 1970 que l’emprise de l’Église sur les établissements d’enseignement de la province et sur un grand nombre de ses services sociaux est finalement remise en question. En reconnaissant le droit civil français, l’Acte de Québec a également établi le double régime juridique qui perdure encore aujourd’hui. Le droit français régit toujours la jurisprudence québécoise dans de nombreux domaines, et trois sièges de la Cour suprême du Canada sont réservés au Québec.

L’héritage de l’Acte de Québec pour les peuples autochtones est plus ambivalent. Pour les chefs des Premières Nations, comme Thayendanegea, l’Acte avait d’abord offert l’espoir de faire des terres situées à l’ouest de la rivière Ohio un territoire autochtone permanent. Lorsque les diplomates britanniques cèdent aux États-Unis la vaste région située entre l’Ohio et le Mississippi, au sud des Grands Lacs, renonçant ainsi aux promesses formulées par la Couronne dans l’Acte de Québec, les puissances européennes trahissent une nouvelle fois les revendications territoriales des Autochtones. D’une certaine manière, c’est la trahison la plus inexplicable, car les armées américaines n’ont jamais conquis ce territoire pendant la guerre. Thayendanegea et son peuple traverseront par la suite la frontière pour s’installer dans la région qui allait bientôt être connue sous le nom de Haut-Canada. Là, comme aux États-Unis, les Haudenosaunees et de nombreuses autres Premières Nations poursuivront, et poursuivent encore aujourd’hui, leur vaillante lutte pour préserver leurs droits territoriaux et leurs traditions culturelles face à l’assaut incessant de la colonisation et de la dépossession.

L’évolution des frontières du Québec

Principales dispositions de l’Acte de Québec

Outre l’expansion territoriale, l’Acte de Québec contient plusieurs dispositions importantes qui ont façonné la province pendant des siècles :

- L’article V déclare « que les sujets de Sa Majesté professant la Religion de l’Église de Rome dans la dite province de Québec peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l’Église de Rome. »

- L’article VIII garantit que les citoyens du Québec « pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous les autres droits des citoïens… et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoïens, ils auront recours aux loix du Canada. »

- L’article XI stipule que « les loix criminelles d’Angleterre… continueront d’être administrées et seront observées comme loix dans la dite province de Québec. »

- L’article XII renonce à une assemblée élue et crée « un Conseil pour les affaires de la province de Québec » composé de dix-sept à vingt-trois membres, ainsi qu’il plaira à Sa Majesté ... de nommer ».

Thèmes associés à cet article

Publicité