Le prêtre qui a transformé une province

Sur le terrain au sud de l’édifice législatif du Manitoba se trouve une immense statue de Louis Riel qui souligne le rôle crucial de ce chef métis dans la création de la cinquième province du Canada.

Dans son ombre, littéralement, on aperçoit un bronze de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant Noël-Joseph Ritchot, le missionnaire de la rivière Rouge qui a négocié l’entrée du Manitoba dans la Confédération.

Même si son rôle est de même importance que celui de Riel, l’abbé Ritchot, en dépit d’être l’éminence grise de Riel, ne fait l’objet que de quelques rares notes historiques en bas de page. Baptisé sous le nom de Joseph-Noël, il signait également Noël ou N.J. Il a très présent auprès des activistes métis de la colonie de la rivière Rouge avant que Riel n’en devienne le chef et la voix de la résistance face au gouvernement de l’époque.

À partir de l’été 1869, alors qu’il contribue à assurer la légitimité de Riel en tant que chef et qu’il lui apporte son soutien, ce qu’il continuera de faire jusqu’à ce que ce dernier parte pour le Montana, Ritchot agit auprès de Riel à titre de confident de confiance, de mentor, de diplomate, de défenseur et de lobbyiste.

La colonie de la rivière Rouge des années 1860 n’est plus un poste de traite des fourrures isolé. Les anciennes voies navigables vers York Factory dans la baie d’Hudson et vers Montréal ont été remplacées par des sentiers où cheminent des chariots tirés par des bœufs jusqu’à St. Paul, au Minnesota.

Les chasses au bison collectives des Métis, à l’issue desquelles on pouvait voir des centaines de charrettes à deux roues de la rivière Rouge revenir à Fort Garry remplies de pemmican, se font plus rares, la communauté peinant à suivre les troupeaux décimés. Des années de sécheresse et les invasions de sauterelles ont dévasté les fermes de la colonie qui s’étendent sur trois kilomètres à partir du littoral.

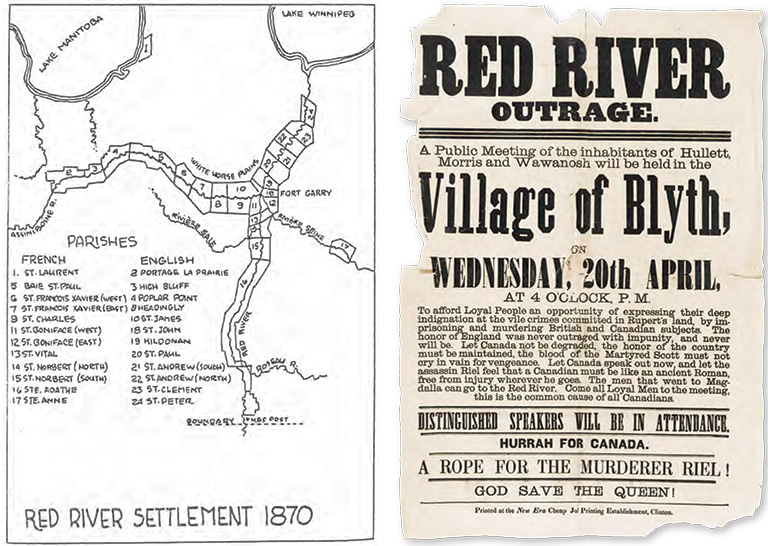

La composition démographique de la colonie change également. Les paroisses à prédominance métisse, anglophones et francophones, ne cessent de croître depuis que la première vague de commerçants de fourrures mis à pied a été invitée à s’installer à la Fourche — à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine, aujourd’hui le centre-ville de Winnipeg — par la Compagnie de la Baie d’Hudson après sa fusion avec la Compagnie du Nord-Ouest en 1821. Vers les années 1850, les terres agricoles sont de plus en plus difficiles à trouver dans la région du Haut-Canada.

L’ouest des prairies, qui ne sont habitées que par des Autochtones, les Métis et les commerçants de fourrure, parfois installés dans la région depuis plusieurs générations, devient une nouvelle frontière à conquérir pour les autorités du Haut-Canada. Les nouveaux arrivants sont convaincus que ces territoires occupés avec l’autorisation de la CBH feront bientôt partie du Canada.

Bon nombre d’entre eux se font agriculteurs, près de Portage la Prairie, à environ 50 kilomètres à l’ouest de la colonie de la rivière Rouge. Les colons qui ont le sens des affaires commencent à étendre le petit village de Winnipeg jusqu’à l’endroit où le sentier Portage rejoint la rue Main, à environ un kilomètre et demi au nord de ce que l’on appelle aujourd’hui Upper Fort Garry.

Le Parti canadien, un nouveau mouvement dirigé et représenté par le Dr John Christian Schultz et le journal Nor’Wester, prend forme. Figure imposante, Schultz incarne l’intolérance anglo-ontarienne à l’égard de tout ce qui est catholique et français, une posture qui rend la scène politique canadienne des années 1850 et 1860 très complexe.

Il est un ardant partisan de l’union du Canada et affiche un mépris flagrant pour la CBH et la plupart des résidents de longue date de la colonie de la rivière Rouge.

La crainte d’un « deuxième Québec » à l’ouest s’installe dans l’esprit de nombreux Ontariens, tant chez ceux qui habitent encore la province que chez ceux qui ont choisi de vivre dans la colonie de la rivière Rouge. Les « Canadas » (les membres du Parti canadien) affichaient une attitude arrogante et méprisante envers les autorités locales de la CBH, au point d’organiser la libération de prisonniers qui avaient, selon eux, été injustement emprisonnés.

Selon l’historien George Stanley, [TRADUCTION] « Ils mettaient au défi les autorités de la Compagnie, ils les ridiculisaient, refusaient d’obéir à leurs ordres, leur ont enlevé toute dignité et les ont poussées dans leurs derniers retranchements. »

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 prévoyait l’acquisition de la région par le nouveau Dominion. Après tout, le rêve d’une Amérique du Nord britannique, reliée par des chemins de fer s’étalant de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, ne pouvait se réaliser sans l’acquisition des vastes territoires appelés à l’époque Terre de Rupert et qui appartenaient à la CBH.

Les actionnaires de la Compagnie comprennent rapidement qu’ils tireront plus de profits de cette transaction immobilière que de la vente de fourrures : c’est à partir de ce moment que commencent des pourparlers sérieux entre le Canada et la CBH, qui atteindront leur point culminant au printemps de 1869. Alors que le Canada se prépare au transfert des titres, personne d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique ne juge pertinent d’informer les quelque 10 000 résidents de la colonie de la rivière Rouge de la façon dont ils seront traités au sein du Dominion, et du sort qui sera réservé à leurs terres et encore moins à leurs droits et coutumes.

L’administration du premier ministre John A. Macdonald confirme le peu de cas que fait le Canada des résidents de la rivière Rouge. Lorsque la famine menace en 1868, « l’aide » canadienne se manifeste sous la forme d’une équipe envoyée pour construire le chemin Dawson, afin de relier la colonie au lac des Bois, au bénéfice des colons du Canada.

L’arrivée de l’équipe prend les autorités de la CBH par surprise, tout comme sa mission. Les Métis engagés pour le projet sont payés en bons qu’ils ne peuvent échanger que dans le magasin appartenant à Schultz, qui les déteste et n’hésite pas à pratiquer des prix exorbitants.

Les détails du transfert des terrains de la CBH au Canada parviennent à la colonie par les pages du Nor’Wester, qui en vante les mérites, ou par les journaux de St. Paul qui favorisent l’annexion et qui prédisent un avenir sombre pour les colons.

Vers la fin de 1869, la tension est forte chez les métis francophones, qui se sentent particulièrement vulnérables et maltraités par les Canadas. Ils trouvent aide et sympathie après du curé de St-Norbert, l’abbé Noël-Joseph Ritchot.

Né à L’Assomption, au Bas-Canada, en 1825, Ritchot est nommé à St-Norbert peu après son arrivée à la rivière Rouge en 1862. Cet homme costaud arborant une barbe fournie demeure un personnage légendaire chez les Métis.

On raconte qu’un jour, un homme s’est présenté à St-Norbert cherchant à mettre au défi l’homme le plus fort de la région. Ritchot souleva un sac de farine de 100 livres (45 kg) d’une seule main, faisant fuir l’impudent qui quitta la ville sans demander son reste.

Ritchot voyait les Métis comme une population isolée et leur communauté comme une extension du Canada français; il partage leur méfiance à l’égard des Anglais et comprend que leur mode de vie, qu’il respecte, est adapté à leur environnement. La grande communauté acadienne de L’Assomption, qui se méfie également des Anglais, a sans doute inspiré Ritchot à prendre la défense des Métis.

Cette volonté le place évidemment sur le chemin de ceux qui s’opposent à Riel et qui veulent faire de la colonie de la rivière Rouge une communauté protestante où l’on parle anglais.

Aux yeux des ennemis de Riel, le chef des Métis et ses partisans sont des pions d’un « complot papiste » visant à freiner les ambitions de l’Ontario dans l’Ouest. Ritchot et l’évêque diplomate et conciliant de la rivière Rouge, Alexandre-Antonin Taché, sont dépeints comme les véritables agitateurs de ce mouvement. Pour le Parti canadien, l’Église catholique a trop d’influence et est un exemple local de la menace qui plane au Québec.

Étudiant prometteur, Riel est envoyé à l’est de la colonie de la rivière Rouge à l’âge de 14 ans pour poursuivre ses études et devenir un prêtre catholique.

À son retour, dix ans plus tard, en juillet 1868, Riel est encore jeune pour occuper un poste de leadership au sens traditionnel métis du terme. Il bénéficie de l’appui de Ritchot, mais rien n’indique qu’il est son subordonné, et encore moins celui de Taché.

Deux responsables de l’équipe du chemin Dawson, anticipant que les revendications territoriales formulées avant le transfert du territoire de la CBH seraient plus tard reconnues par le Dominion, s’empressent de délimiter le territoire juste à l’ouest de St-Norbert, vers la fin de juin 1869.

Mais John Snow et Charles Mair sont chassés par Baptiste Tourond — qui sera plus tard membre de plusieurs assemblées législatives de la colonie — et d’autres. La région au sud-ouest de la Fourche est considérée comme faisant partie du territoire Métis depuis la conclusion d’une entente nationale avec les Métis anglophones.

Depuis sa chaire de St-Norbert pendant la messe du dimanche, Ritchot annonce que Tourond a convoqué une assemblée pour le lendemain. Des notes émanant des premières journées de la résistance, prises plus tard par Ritchot, établissent clairement que le prêtre assiste à cette assemblée et n’est pas qu’un simple observateur. Il participe également à d’autres réunions, sans interférence de l’évêque, absent.

En effet, Taché, qui anticipe des difficultés au sein de la colonie, fait un arrêt à Ottawa en route vers Rome pour se proposer comme intermédiaire.

Il est éconduit par George-Étienne Cartier, le ministre fédéral de l’armée et de la défense, mais sera plus tard rappelé par le gouvernement canadien, dans l’espoir qu’il pacifie ses ouailles.

Le père Georges Dugast résume les opinions des Métis — et de Ritchot — dans une note datant de la mi-août à Taché. [TRADUCTION] « Comment se fait-il, puisque nous n’avons jamais été vendus comme esclaves, qu’un gouvernement étranger vienne ici pour faire la loi, prendre possession d’un pays qui nous appartient, sans nous consulter d’aucune façon, écrit-il. Nous ne refuserons pas de faire partie de la Confédération, mais nous sommes des hommes et nous refusons d’être traités comme du bétail. »

Anticipant une accélération de l’immigration canadienne dans la région au printemps de 1870, les autorités envoient John Stoughton Dennis et son équipe d’arpenteurs en juillet 1869.

Comme Ritchot en informera plus tard Cartier, Dennis et son équipe s’accordent des titres miliaires, comme « colonel, major, capitaine, et ainsi jusqu’au dernier valet; ils se donnent un grade et prennent de grands airs ». Dans ce récit, Ritchot ajoute que « sous l’impulsion d’un des leurs, un jeune du nom de Riel, un petit groupe décide d’agir contre l’injustice et les torts causés à leur nation par le Canada. »

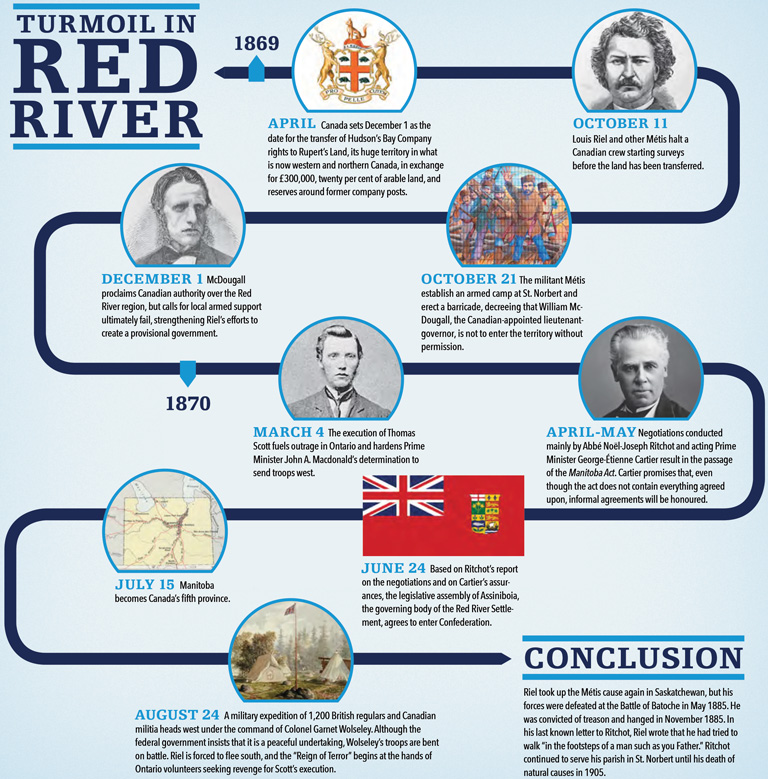

Ainsi, le 11 octobre 1869, Riel et d’autres viennent freiner les travaux de l’équipe d’arpenteurs et leur disent qu’ils n’ont pas le droit de travailler sur des terres revendiquées par les Métis.

L’altercation montre rapidement que Riel et ses partisans sont une force avec laquelle il faudra composer. Impuissantes devant les ambitions du Canada, les autorités locales de la CBH sont tout aussi impuissantes à empêcher Riel de promouvoir ses intérêts, soit de rappeler aux autorités canadiennes qu’elles doivent agir avec leur assentiment et de convaincre les autres colons de l’aider à négocier l’entrée du territoire dans la Confédération.

Riel juge alors nécessaire de former le premier gouvernement provisoire démocratiquement élu de la colonie pour administrer le territoire et établir la liste des droits qui servira de fondement aux discussions.

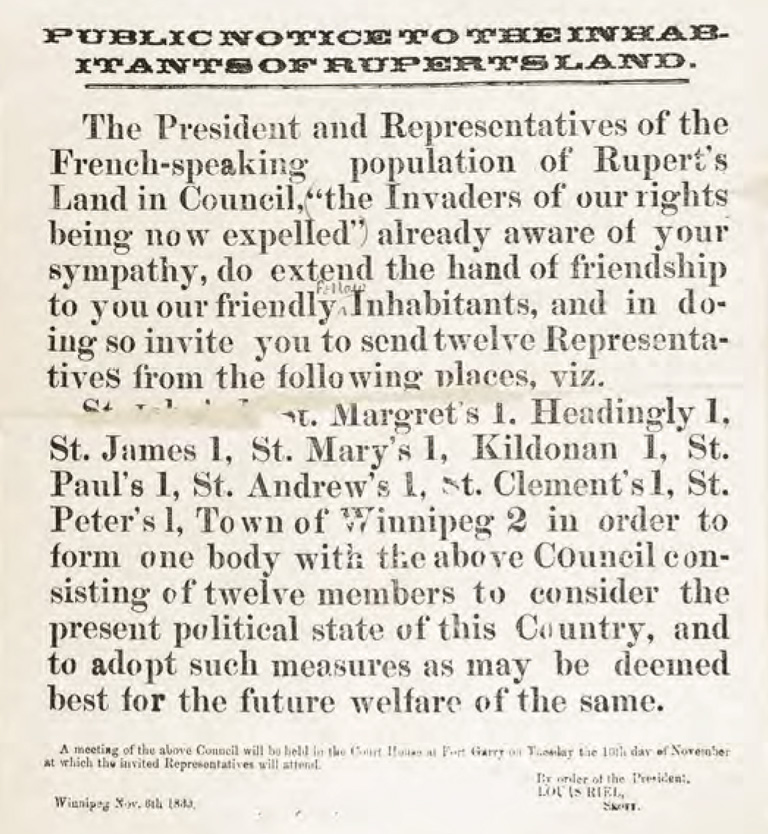

Mais on ne peut certainement pas dire qu’Ottawa fait preuve de bonne foi dans ce dossier. Même avant l’exécution de Thomas Scott, jugé coupable de trahison contre le gouvernement provisoire de Riel par un tribunal militaire, Macdonald avait pris des mesures pour affaiblir Riel.

Scott, qui avait pris part à plusieurs contre-insurrections dans la colonie, était un prisonnier difficile qui menaçait constamment de tuer Riel et qui parvenait même à enflammer ses camarades prisonniers avec ses attaques violentes.

Donald A. Smith de la CBH, qui deviendra plus tard le gouverneur de la compagnie, est envoyé à la rivière Rouge comme commissaire fédéral. Il évoque les bonnes intentions du Canada et sa volonté à négocier, tout en distribuant des fonds aux ennemis de Riel.

Devant l’échec de sa mission secrète — les attaques des Canadas s’étant misérablement dégonflées — Smith décide de changer de tactique. En février, il invite une délégation de la rivière Rouge à se rendre à Ottawa pour négocier la fin de la crise. Le chef de la délégation n’est nul autre que le confident de confiance de Riel, Ritchot.

Même si Fort Garry remplace maintenant St-Norbert comme fief de la résistance, Ritchot demeure tout aussi engagé. Le 1er décembre 1869, en pleine tempête, William McDougall annonce l’intention du Canada de régner sur le nord-ouest et se proclame lieutenant-gouverneur du territoire.

À la demande de Riel, Ritchot et Dugast rédigent leurs réfutations, qui seront publiées dans le Nor’Wester, saisi par les Métis. La « Déclaration du peuple de la Terre de Rupert et du Nord-Ouest » est signée par Riel, en tant que secrétaire du gouvernement provisoire, et par John Bruce, dont ce sera l’un des derniers gestes à titre de président fantoche.

Dans les derniers jours de l’année 1869, le Dr Charles Tupper (qui deviendra plus tard premier ministre) arrive dans la région pour récupérer sa fille, dont le mari, le capitaine Donald R. Cameron, faisait partie de l’administration anticipée de McDougall.

En effet, Cameron arrive à La Barrière, le fief des Métis à St-Norbert, le 30 octobre. Ses chevaux et son chariot, contenant ses effets personnels, sont cependant saisis et on lui ordonne de retourner à Pembina, au sud de la frontière américaine.

Lorsque Tupper arrive à Fort Garry, il est envoyé à St-Norbert, où les chevaux, l’attelage et les biens de Cameron arriveront le lendemain. Tupper écrira dans une missive qu’il a averti Ritchot que les «rebelles » ne tiendront jamais le pays et qui si l’on pouvait éviter un conflit ouvert, les chefs «auraient droit à tous les égards ».

Ritchot lui répond apparemment que les Métis pourraient tout simplement se retirer dans les plaines et poursuivre indéfiniment le combat, jusqu’à ce que les Américains viennent leur prêter main-forte, suggérant ainsi que les annexionnistes de St. Paul seraient heureux de se lancer dans la mêlée.

Le prêtre activiste participe également aux discussions sur la pertinence ou non de condamner Thomas Scott à la peine de mort.

Le successeur de Taché, l’évêque Adélard Langevin, affirmera plus tard que Ritchot ne remet pas en question le droit de Riel d’exécuter Scott, mais qu’il tente de l’en dissuader (cette affirmation est contredite par le frère de Riel, Joseph, ainsi que par un affidavit signé par André Nault et Elzéar Lagimodière la même année. Les deux hommes attestent que Riel a demandé au tribunal de sauver la vie de Scott).

Pour sa part, Ritchot aurait déclaré : « Faites-en un exemple. Si vous n’exécutez pas cet homme, il ne s’arrêtera jamais. »

Dans la troisième semaine du mois de mars 1870, forts de l’autorisation du gouvernement provisoire d’Assiniboine, Ritchot, le juge John Black et Alfred Scott partent pour Ottawa.

En tant qu’officier en chef de la colonie, Black représente les colons anglais. Alfred Scott, serveur dans une taverne, représente la partie américaine. L’Ontario étant en plein tumulte au sujet de l’exécution de Thomas Scott, Ritchot et Alfred Scott se rendent à Ogdensburg, dans l’État de New York.

À partir de là, pour assurer leur sécurité, ils sont escortés jusqu’à Ottawa par Gilbert McMicken, le commissaire de police du Dominion qui agit également à titre d’espion pour Macdonald. Ritchot et Alfred Scott arrivent à Ottawa le 12 avril. Ils sont rapidement rejoints par Black, qui ne craint pas de traverser l’Ontario. Avant le début des négociations, Alfred Scott et Ritchot seront arrêtés brièvement par deux fois; on invoque des mandats qui ont été obtenus en privé par le frère de Thomas Scott.

Les arrestations mettent en colère les Britanniques, à qui l’on aurait dit que le Canada a payé en secret la défense des délégués. Ritchot profite de cette interruption pour discuter de façon informelle avec Cartier, le ministre de l’armée et, plus tard, premier ministre intérimaire pendant la longue maladie de Macdonald, mais également avec le secrétaire d’État, Joseph Howe, et le gouverneur général, John Young, baron Lisgar. Ritchot veut que les membres de la délégation de la rivière Rouge soient officiellement reconnus comme diplomates et lancer les pourparlers.

Le 25 avril, les négociations officielles avec Macdonald et Cartier commencent finalement, en secret, chez Cartier. Elles se terminent huit jours plus tard, mais Macdonald affirmera plus tard qu’elles n’ont jamais eu lieu.

Au moment de présenter la Loi sur le Manitoba devant la Chambre des communes, le 2 mai, il mentionnera : [TRADUCTION] « Nous avons discuté de la Constitution proposée avec ces personnes venant du Nord-Ouest lorsque nous avons eu l’occasion de nous réunir. » Si Macdonald ou Cartier a pris des notes sur ces discussions, elles ont été détruites ou perdues.

Macdonald a entre les mains un dossier délicat, presque impossible à gérer et qui est sans doute à l’origine de ses problèmes de santé. D’un côté, il veut offrir le strict minimum pour régler l’affaire et obtenir l’aval des Britanniques pour son projet d’expédition Britanno-Canadienne afin d’imposer les lois fédérales à la rivière Rouge.

De l’autre, les tensions s’aggravent entre le mouvement Canada First, un groupe nationaliste anglo-protestant établi en Ontario et dont les membres réclament vengeance à grands cris pour l’arrestation de Thomas Scott, et les conservateurs du Québec, sympathiques à la cause de Riel et des Métis.

Dans une lettre datée du 23 février 1870, Macdonald écrit à un ami [TRADUCTION] « Ces métis impulsifs sont trop gâtés… Il faut les garder sous notre botte jusqu’à ce qu’ils soient inondés par l’arrivée de nouveaux colons. » Pour leur part, les autorités de Londres répondent à Macdonald le 5 mars, précisant [TRADUCTION] « l’aide militaire proposée sera consentie si vous offrez des conditions raisonnables aux colons catholiques… »

Ritchot tient un « journal d’Ottawa » dans lequel il décrit ses discussions en détail et la façon dont il occupe son temps dans la capitale. Stanley saisit, en lisant entre les lignes de ce journal, que Black est favorable à tout ce que propose le Canada.

Et même si cela est rarement mentionné dans les notes de Ritchot, d’autres laissent entendre qu’Alfred Scott préfère le bar de l’hôtel Russell à la table des négociations. Cartier et Ritchot dominent les discussions et les deux hommes se prêtent à l’exercice en toute bonne foi.

Ritchot obtient rapidement des concessions, qui comprennent le statut immédiat de province pour la rivière Rouge, la possibilité de conserver des institutions bilingues, des protections pour les écoles confessionnelles, et des ententes financières qui prévoient des subventions par personne, ainsi que l’exonération de la responsabilité du territoire pour les dettes actuelles du Canada.

Mais surtout, Ritchot obtient l’assurance qu’une amnistie générale sera accordée à tous les résidents qui ont participé à la rébellion de la rivière Rouge, avant l’arrivée de troupes britanniques ou canadiennes.

Quelques jours avant de recevoir une missive de Riel suggérant les noms d’Assiniboine ou de Manitoba pour la nouvelle province, il inscrit le nom « Manitoba » dans l’espace réservé au nom de la nouvelle administration sur une version préliminaire du texte législatif.

Le nom provient des Ojibway, qui disent que l’on peut entendre Manito-bau, désignant la voix du Manitou, du Grand esprit, aux abords du lac du même nom.

Le premier jour des discussions, Ritchot demande une amnistie générale comme condition sine qua non de toute entente entre le Manitoba et le Canada.

Comme il le mentionnera trois ans plus tard dans une pétition au gouverneur général de l’époque, Lord Dufferin, [TRADUCTION] « En règle générale, on n’invite pas les rebelles aux discussions et on ne peut pas entamer de négociations avec les délégués tant qu’une entente n’a pas été conclue pour effacer le passé et proclamer une amnistie générale s’appliquant à tous les gestes posés avant la conclusion de l’entente. »

Macdonald et Cartier déclarent qu’une telle amnistie doit être accordée par la Couronne et ajoutent qu’ils peuvent faire en sorte de l’obtenir.

Cependant, les efforts de Ritchot pour documenter cet engagement échouent puisque Macdonald niera plus tard avoir fait cette promesse. Cartier, sincère, mais peut-être trop confiant, fait une déclaration ambiguë à Ritchot évoquant une rencontre qu’il a eue avec Ritchot et le gouverneur général Young.

Lors de cette rencontre, on leur aurait mentionné que « l’approche libérale que le gouvernement se propose de suivre en lien avec les personnes dont il est question est exacte, et c’est celle qui devrait être adoptée. »

Même si Cartier formule cette demande d’amnistie à Londres en sa capacité de premier ministre, elle sera plus tard contrecarrée par Young, qui nie également avoir pris un tel engagement.

Les pressions constantes de Ritchot, Taché et d’autres, ainsi que les déclarations de plusieurs témoins devant un comité parlementaire en 1874, mènent Dufferin à accorder une amnistie conditionnelle à Riel et à Ambroise D. Lépine — qui avait présidé le tribunal ayant décidé du sort de Thomas Scott. Dufferin commue la peine de mort de Lépine le 15 janvier 1875.

Le 11 février de cette même année, le premier ministre Alexander Mackenzie présente une motion au Parlement visant à accorder une amnistie complète à « toutes les personnes impliquées dans les troubles du Nord-Ouest pour tous les actes posés », excluant cependant Riel, Lépine et W.B. O’Donoghue. Riel et Lépine sont bannis des « dominions de Sa Majesté » pendant cinq ans et perdent leurs droits civils, ainsi que leur droit de voter et de se présenter lors d’une élection.

Par rapport aux modalités d’entrée dans la Confédération des quatre provinces d’origine, l’administration de tout le territoire de la nouvelle province doit demeurer sous contrôle fédéral. Plusieurs raisons expliquent cette exigence, notamment la conclusion d’ententes territoriales avec la CBH, les négociations avec les populations autochtones et la construction du chemin de fer prévu.

Après de longues discussions, Ritchot croit qu’il a obtenu une compensation, sous forme de droits à l’égard des propriétés foncières, des pâturages communs et des récoltes de foin, ainsi qu’une entente selon laquelle des terres seraient consenties aux enfants métis sur plusieurs générations. Tout cela devait être administré par l’assemblée législative provinciale.

Le caractère vague de la Loi sur le Manitoba sur ces questions, telle que présentée et adoptée par le Parlement, provoque l’ire de Ritchot. Ce dernier, en l’absence de Macdonald, exerce des pressions sur Cartier afin d’obtenir une confirmation écrite des ententes conclues de vive voix. Selon George Stanley, [TRADUCTION] « Le comportement de ce prêtre tenace porterait n’importe quel homme à abuser de la bouteille! » Macdonald n’avait pas pu assister à une partie des discussions officielles et évite la mort de justesse après une crise de calculs biliaires.

Cartier passe une partie du mois de mai 1870 à rassurer Ritchot et à lui dire que tout se réglerait une fois les choses mises en place. Même si Cartier est sincère, son décès en 1872, combiné à une mauvaise administration exercée par des agents fédéraux souvent peu sympathiques à la cause des Métis et à leurs revendications, mènent à des années de frustration et de confusion, qui sont en grande partie responsables de la rébellion du Nord-Ouest de 1885.

Ritchot, furieux, écrit à Macdonald en 1881. Il lui demande [TRADUCTION] « Lorsque les honorables ministres se sont attachés à formuler les clauses de la Loi du Manitoba, était-il dans leur intention, à l’époque, d’ajouter quelques mots à des déclarations qui, plus tard, priveraient les colons manitobains de leurs droits? »

Dans une note datée du 23 mai 1870, évoquant l’amnistie sans cependant ne jamais la nommer clairement, Cartier mentionne à Ritchot que l’administration des 1,4 million d’acres réservés aux Métis serait « de nature à répondre aux besoins des résidents métis ».

Cent quarante-trois ans plus tard, lorsque la Cour suprême du Canada a déterminé que les revendications territoriales des Métis du Manitoba étaient fondées sur des motifs légitimes, ce sont les garanties écrites de Cartier sur l’administration des terres qui ont été évoquées par le tribunal; ce dernier considérait que ces garanties traduisaient l’engagement et « l’honneur de la Couronne ».

Vers la fin de juin 1870, Ritchot présente un long rapport résumant tous ses efforts. Il donne l’assurance que tout se passera bien, malgré le caractère flou de la loi, l’approche d’une expédition militaire et l’absence d’amnistie réelle, et convainc l’Assemblée législative d’Assiniboine d’entrer dans la Confédération.

Mais cette confiance est mal à propos. Les premières années Manitoba sont entachées par ce que l’on appellera le « règne de la terreur », pendant lequel plusieurs membres de la force militaire canadienne dérogent à la discipline qui leur est imposée pour s’en prendre violemment à ceux qu’ils considèrent comme des rebelles.

Ils incendient des maisons, commettent des actes de violence, des meurtres et « d’autres outrages », un euphémisme pour évoquer le viol de femmes et de filles métisses. La propension naturelle des agents des terres canadiens à favoriser les demandes des nouveaux arrivants par rapport à celles des habitants d’origine ne fait qu’exacerber la situation. Il se forme alors une diaspora des Métis de la rivière Rouge.

Ritchot revient à Ottawa à plusieurs occasions pour exiger l’amnistie promise, tout en tentant de maintenir l’identité catholique française de sa paroisse.

Lorsqu’il ne parvient pas à convaincre une famille métisse de rester sur le territoire, il achète lui-même la terre ou assume le manque à gagner en offrant des conditions favorables au vendeur.

Il s’occupe ensuite de vendre la terre selon des conditions raisonnables à de nouveaux colons canadiens-français. Tous les profits tirés de la vente des terres, des prêts et hypothèques sont réinvestis dans la paroisse, soit dans les écoles, l’agrandissement du couvent, un orphelinat et l’éducation des paroissiens.

Les Métis accusent de nombreux membres du clergé catholique de l’époque, incluant Taché, de ne pas les défendre et même d’être les dupes du gouvernement canadien, mais Ritchot continue de jouir de l’estime de tous.

Riel parle de Ritchot en des termes affectueux en attendant son exécution. Dans une prière écrite dans le « Journal de Regina » de Riel, datée du 15 août 1885, il demande d’être réuni encore plus étroitement avec le prêtre vertueux afin de ne former qu’un seul cœur et une seule âme œuvrant pour la gloire de Dieu, l’honneur de la religion, le triomphe de la vérité et même le salut de leurs ennemis.

Au fil du temps, la façon dont Riel et les événements de la colonie de la rivière Rouge sont perçus a beaucoup évoluée. Même si les commentaires en ligne de certains articles récents sympathiques à la cause de Riel demeurent troublants, les Métis et Canadiens français ne sont plus isolés dans leur compréhension des événements de 1869-1870.

Le Manitoba a déclaré en 2008 que le troisième lundi de février serait un jour férié nommé Journée Louis Riel Day. Des t-shirts « Keeping it Riel » sont vendus dans les boutiques de souvenir, et le pont piétonnier de l’esplanade Riel relie Saint-Boniface et le centre-ville de Winnipeg.

Lorsque le Manitoba a célébré son 150e anniversaire en 2020, le rôle de Riel en tant que père de la Confédération a été évoqué sans que cela ne provoque de tollé. Par contre, on ne sait pas encore très bien si le prêtre qui a joué un rôle central dans la négociation de l’entrée du Manitoba dans le Canada sera reconnu. Même si j’en ai fait le sujet de ma thèse de doctorat, la place de Ritchot dans l’histoire est mal connue et sous-estimée.

Cependant, il existe quelques exceptions : l’historien W.L. Morton a écrit qu’aujourd’hui, on admet comme une vérité historique méconnue que le peuple de la rivière Rouge n’aurait pas obtenu la moitié de ce qu’il a obtenu sans la contribution du prêtre de St-Norbert. Dans sa biographie de Riel toujours d’actualité, Stanley écrit que « la combinaison de Ritchot et du jeune Riel ont mené à la formation du Manitoba. »

Un monument de Riel et Ritchot, financé par des sources locales, a été érigé près de l’église de la paroisse de St-Norbert, sur le site où se serait tenue la première assemblée du 5 juillet 1869.

Même s’il n’est pas identifié, un Ritchot bien portant et barbu, fait une brève apparition dans la Minute du patrimoine de Historica sur George-Étienne Cartier.

Lorsque l’on comprend le rôle crucial joué par l’abbé Noël-Joseph Ritchot dans les événements qui ont mené à la création du Manitoba, et lorsque l’on constate que les interprétations de la Loi sur le Manitoba par les tribunaux modernes reflètent davantage la vision de Ritchot que celle de Macdonald, l’idée de déclarer Ritchot comme l’un des Pères de la Confédération pour le Manitoba mérite réflexion.

Thèmes associés à cet article

Publicité