La ruée vers le ginseng

Les voyageurs qui traversent la vallée de l’Okanagan et visitent la région de Kamloops, en C.-B., aperçoivent parfois des champs curieusement cachés derrière de grands draps noirs. Ce sont des plantations de ginseng. Récoltée quatre ans après avoir été plantée, la racine de ginseng, selon la médecine traditionnelle chinoise, aurait diverses vertus thérapeutiques, notamment celle de nettoyer le sang, d’abaisser le taux de cholestérol, de prolonger la durée de vie et de guérir l’impuissance sexuelle. Le Canada est un grand producteur de ginseng et 95 % de sa production est exportée vers l’Asie, essentiellement à Hong Kong et, de là, vers la Chine continentale.

Selon le consulat du Canada à Shanghai, le ginseng nord-américain, légèrement différent de sa version asiatique, est surtout apprécié pour ses vertus apaisantes, alors que la variété asiatique, ou le ginseng rouge, est de nature plus tonifiante. Le Canada est le troisième producteur de ginseng au monde, après la Chine et la Corée. Ce qui étonnera sans doute le lecteur, c’est que le commerce du ginseng au Canada prend racine(!) au 18e siècle en Nouvelle-France.

Tout commence en 1715 avec Joseph-François Lafitau, un missionnaire jésuite qui réside à Québec. Il avait reçu, six ans plus tôt, une lettre de Chine écrite par le père Jartoux. À cette époque, les Jésuites faisaient circuler les missives reçues à leurs quartiers généraux de Rome vers leurs missions à l’étranger, une forme primitive de système de communication mondial en quelque sorte.

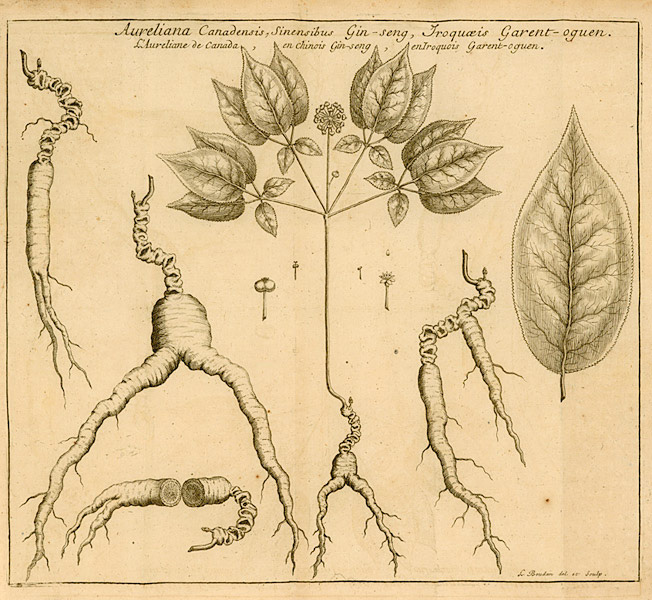

Jartoux décrit dans sa lettre de 1709 une plante que les Chinois appellent le ginseng, importée de Mandchourie, et qui aurait des effets positifs sur la santé, la longévité et la virilité. Appuyant son propos de quelques dessins de la plante, Jartoux note que l’environnement naturel de la Mandchourie est très similaire à celui du Canada. Il avance que si la plante était cultivée hors d’Asie, le Canada serait sans doute l’endroit idoine. Mais un autre détail attire l’attention de Lafitau : pour une racine de ginseng, l’empereur de Chine paie « trois fois son poids en argent ».

Lafitau était un homme d’une grande curiosité intellectuelle. Né en 1681, il avait enseigné à Paris avant de venir au Canada où, de 1712 à 1717, il sera missionnaire à Sault Saint-Louis (Kahnawake), à dix kilomètres au sud-ouest de l’endroit où se trouve aujourd’hui Montréal. Considéré comme un pionnier dans le domaine de l’ethnologie comparative (en 1723, son ouvrage intitulé Moeurs des Sauvages amériquains comparées aux moeurs des premiers temps établissait une comparaison entre les coutumes et traditions des Autochtones d’Amérique du Nord et celles du Vieux-Monde), il avait formulé l’hypothèse selon laquelle les ancêtres des indigènes américains étaient originaires de l’Asie de l’Est, expliquant ainsi en partie son intérêt pour l’Extrême-Orient. Lafitau décida alors de tester la théorie de Jartoux en essayant de faire pousser du ginseng en Amérique du Nord.

La plante avait déjà été identifiée par le chirurgien et naturaliste Michel Sarrazin, médecin du Roi au Canada, mais Lafitau fut le premier à comprendre qu’il s’agissait de la même plante précieuse que celle appelée ginseng par les Chinois.

Il se demandait, toutefois, où en trouver en quantités raisonnables. Il revint donc à Sault Saint Louis et s’adressa aux Autochtones de la région pour faire appel à leurs connaissances.

Mais cet intérêt pour le ginseng n’était pas purement de nature scientifique. Il trahissait à la fois un certain zèle religieux et une bonne dose de realpolitik. Même si les missionnaires jésuites étaient en Chine depuis le début des années 1600, ils y étaient à peine tolérés.

Les autorités chinoises craignaient le christianisme et ses répercussions sociales et politiques. Pour se rendre acceptables aux yeux des Chinois, les Jésuites se présentèrent comme des scientifiques, aidant les Chinois, entre autres, à réformer leur calendrier et à renouveler leurs connaissances en mathématiques. À titre de politicien, Chateaubriand écrira plus tard :

« Le Jésuite partant pour la Chine était muni d’un télescope et d’une boussole ». L’empereur Kangxi proclama un édit de tolérance en 1693, autorisant les Jésuites à prêcher en Chine, mais sans pour autant accorder une place officielle au christianisme. « En ce qui concerne cette doctrine occidentale, ce n’est que parce que ses adeptes ont une connaissance approfondie des mathématiques que l’État consent à les engager », écrira-t-il. En 1722, le successeur de Kangxi sera encore moins favorable au christianisme.

Joseph-François Lafitau est né à Bordeaux, en France, en 1681. Il est le fils d’un marchand de vin et banquier.

Prêtre, missionnaire jésuite et philosophe spécialiste de la loi, il demeure en Nouvelle-France à deux occasions. De 1712 à 1717, il est missionnaire à Sault Saint Louis (Kahnawake) et de 1727 à 1729, il est nommé supérieur de cette mission.

Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des fondateurs de l’anthropologie comparative moderne et son ouvrage, Moeurs des sauvages amériquains comparées aux moeurs des premiers temps est considéré comme le premier traité scientifique dans ce domaine.

Les Jésuites comprirent que pour assurer le succès de leur mission spirituelle en Chine, ils auraient besoin de l’aide des gouvernements européens et de la classe des marchands en leur montrant les avantages que présentait leur activité en Chine. Le commerce avec l’Empire du Milieu était essentiellement unidirectionnel. Grâce aux contacts des Jésuites en Chine, l’Europe du 18e siècle avait découvert le raffinement des « chinoiseries », tel que le thé, la porcelaine, les objets laqués et la soie, et diverses entreprises européennes « des Indes orientales » se lancèrent à la poursuite de ce marché lucratif.

Les Chinois, cependant, manifestaient peu d’intérêt pour les produits européens. Et il y avait peu de produits européens que les Chinois ne pouvaient pas eux-mêmes produire. La Chine était, et demeure, un pays immense, diversifié et densément peuplé. Au 18e siècle, lors d’une longue période de paix et de prospérité générale, la Chine passa de 150 à 300 millions d’habitants. Comme l’écrira le père jésuite Huc au 19e siècle : « La Chine reste tiède à l’égard du commerce avec les étrangers car son marché intérieur est immense ».

Les Européens savaient que la seule façon de pénétrer ce marché était d’offrir des biens pour lesquels la demande interne excédait l’offre. On parvint à développer le commerce des peaux de martre, mais cela ne suffisait pas. Il fallait trouver un article que les Chinois étaient prêts à acheter en grande quantité et à prix fort. Pour Lafitau, le ginseng était la solution. Si des avantages matériels, en plus de spirituels, découlaient des missions jésuites, alors le roi de France serait plus enclin à les appuyer.

En 1716, Lafitau arriva à Sault Saint-Louis et montra aux Autochtones de la région des images de cette plante chinoise. Ils la connaissaient très bien. Même si le ginseng nord-américain (Panax quinquefolium) est un peu différent de la variété asiatique (panax ginseng), les deux étaient réputés avoir de précieuses vertus thérapeutiques. Le ginseng faisait également partie de la médecine traditionnelle nord-américaine, mais ses vertus étaient différentes de celles que lui accordaient les Chinois (qui l’utilisaient principalement comme contraceptif; en infusion, il pouvait également servir à combattre les maux de tête, la nausée, la fièvre et d’autres maux). Ils montrèrent également à Lafitau où trouver la plante.

Le ginseng pousse dans les forêts d’érable et de pin, où l’on trouve peu de petites plantes, et où il y a beaucoup d’ombre et d’humidité, et un sol qui n’est pas trop acidifié. Son habitat naturel s’étend du Maine au Minnesota jusqu’au sud des collines de Georgie et de l’Alabama.

En 1718, Lafitau publie sa découverte et la présente au duc d’Orléans, le régent français (le roi Louis XV, qui hérita du trône en 1715, n’avait alors que huit ans). Le document souleva un immense intérêt en France, ainsi qu’au Canada. On développa rapidement un marché lucratif.

Les Autochtones, ainsi que les Canadiens, commencèrent à cueillir la plante et à la vendre à dix marchands français sur les marchés de Montréal. De là, la marchandise était envoyée au port français de La Rochelle, où elle était achetée par la Compagnie des lndes, qui détenait le monopole entre la France et l’Asie. La compagnie expédiait alors les racines à Canton, où des Occidentaux, qui n’étaient pas autorisés à négocier directement avec les consommateurs chinois, ouvraient des « postes ». Ce sont dans ces lieux que les marchands chinois achetaient le ginseng et le vendaient ensuite aux médecins et pharmaciens de l’Empire chinois.

Le système était laborieux et lourd. Il fallait plus de 36 semaines pour expédier le ginseng du Canada vers la Chine, en passant par la France, et il y avait de nombreux intermédiaires. Mais les profits étaient au rendez-vous : une livre de racine de ginseng achetée à Montréal pouvait se vendre soixante fois le prix à Canton.

Lafitau continuait de recueillir des témoignages sur les bienfaits du ginseng, affirmant qu’il pouvait presque tout guérir, de la fièvre à l’asthme, en passant par les troubles d’estomacs et les problèmes de rein, mais il maintenait malgré cela une certaine distance scientifique. Il écrit :

« Personne, jusqu’à présent, n’a encore analysé le ginseng. Le frère apothicaire des Jésuites de Québec, un excellent pharmacien, entend procéder à un examen chimique de la plante l’an prochain pour en découvrir les propriétés. Je l’ai pour ma part soumise au feu : elle ne brûle pas, ce qui me porte à croire qu’elle contient de la résine de lys; elle ne produit pas de flammèches non plus, donc contient peu de sels. Le gentilhomme de l’Académie royale des sciences, un homme fort capable, nous donnera une meilleure idée des vertus de la plante. »

Lafitau, cependant, demeurait prudent. Il écrit que la plante pousse lentement et qu’elle risque de disparaître des régions colonisées par les Français. « Il faudra aller plus loin en forêt pour la trouver, ce qui la rendra rare et coûteuse ».

Cette prudence scientifique ne ralentit cependant pas le commerce, et pendant les trente années suivantes, le ginseng devint un produit d’exportation important pour la Nouvelle-France. De 1747 à 1752, la valeur du ginseng vendu à La Rochelle atteignit 19 % de celle des fourrures, presque la seule exportation canadienne de l’époque. Le ginseng était non seulement la denrée magique que cherchaient les Européens pour développer leurs relations commerciales avec la Chine, mais il a ouvert la voie à une diversification de l’économie canadienne.

En 1751, alors que la Chine connaît une période d’expansion économique sans précédent, la demande en ginseng atteint des sommets. Les prix payés à Montréal pour une livre de ginseng sont multipliés par dix et sa vente est soudainement considérée comme un moyen facile de s’enrichir. L’année suivante, 1752, sera l’année de la « ruée au ginseng ». De nombreux habitants, auparavant peu intéressés par la plante, parcourent maintenant les forêts afin de cueillir la précieuse racine. Certains abandonnent même leur ferme.

Les prédictions funestes de Lafitau (mort à Bordeaux en 1746) quant à la disparition possible de la plante ne furent pas longues à se réaliser. Le ginseng prend des années à atteindre la maturité et les zones où toutes les plantes ont été cueillies risquent fort de s’épuiser et de ne plus produire. Il faut donc aller de plus en plus loin pour trouver la précieuse racine; d’autres explorent de nouvelles régions encore inexploitées, les prix élevés de la plante compensant encore largement le prix du voyage à Montréal.

La ressource était non seulement surexploitée, mais mal gérée. Pour conserver ses propriétés médicales, la racine de ginseng doit être cueillie en septembre. Mais de nombreux cueilleurs, incapables d’attendre tout un été avant de faire fortune, cueillent la racine en mai et la font sécher dans un four ou au-dessus du feu pour qu’elle ressemble à une racine mature. Les marchands, médecins et pharmaciens chinois ne se laissent pas duper. Ils voient rapidement la différence et le ginseng canadien acquiert rapidement la réputation d’être de mauvaise qualité. Les Chinois cessent d’en acheter. Les exportations de ginseng canadien chutent et ne valent plus que 33 000 francs en 1754, par rapport à 500 000 francs deux ans plus tôt. Et pire, le ginseng sauvage disparaît pratiquement du Canada et des territoires environnants.

En 1756, la guerre de Sept Ans éclate, réduisant à néant les efforts déployés par les Canadiens et les Français pour relancer le marché. Presque toutes les régions où se trouvait encore la plante furent envahies par les armées françaises et britanniques, et par des expéditions guerrières autochtones. La domination des Britanniques sur les mers coupe la route commerciale vers la Chine. Lorsque la Nouvelle-France abdique, en 1759, le commerce du ginseng au Canada n’existe plus.

Les Américains vendent aussi aux Chinois du ginseng cultivé sur les pentes des Appalaches, mais de façon plus limitée. Les Britanniques, ayant perdu leurs colonies américaines en 1783, avaient trouvé de leur côté une nouvelle denrée qu’ils pouvaient vendre aux Chinois et qui poussait bien loin du Canada : l’opium. Pour ce qui est des Jésuites, les gouvernements européens anticléricaux obligèrent le pape à démanteler l’ordre en 1773. Les Jésuites furent obligés de quitter leurs missions en Chine et ailleurs.

Aujourd’hui, le commerce du ginseng est de retour au Canada. La C.-B. et l’Ontario en produisent, ensemble, plus de 2 300 tonnes par année. Près de 500 producteurs en ont vendu pour 40 millions de dollars en 2000. Mais il s’agit de ginseng cultivé. Le ginseng sauvage se vend dix fois plus cher. Cependant, le ginseng sauvage est sur la liste des espèces menacées et sa cueillette en forêt, même si elle n’est pas illégale, est irresponsable. Pendant ce temps, des chercheurs en agronomie du Alfred College de l’Université de Guelph, entre autres, procèdent à une réintégration du ginseng dans son habitat naturel, soit les forêts d’érable de l’est de l’Ontario et du Québec, en vue de reprendre cette culture.

Mais comme il faut attendre jusqu’à huit ans avant de le récolter, les chercheurs devront peut-être attendre encore dix ans avant de savoir si leur expérience est réussie. Dans l’affirmative, ce serait une belle conclusion à une longue histoire de science, de religion et de cupidité impliquant la Chine, la France et les peuples autochtones et colons du Canada.

Thèmes associés à cet article

Publicité