Mer de larmes

Pendant des jours, l’Atlantique Nord s’acharne contre les petits navires transportant les expulsés. Les vents déchaînés du nord-ouest mettent à mal les embarcations dès leur sortie du golfe du Saint-Laurent. Les vagues sont aussi hautes que des montagnes et, alors que novembre glisse vers décembre, la pluie glaciale est parfois chargée de neige fondante.

À bord du Duke William, le plus grand des navires en route vers la France, le capitaine William Nichols ordonne au charpentier de vérifier les fuites dans la cale toutes les demi-heures. Il a déjà traversé l’Atlantique une fois cette année-là, en 1758, pour transporter les soldats britanniques d’Irlande à Halifax, et ensuite à Louisbourg, où ils participent au siège et à la capture du fort français, en juillet.

À son voyage de retour, le navire est rempli de familles acadiennes, plus de 300 hommes, femmes et enfants, déportés de l’Île Saint-Jean (aujourd’hui l’Île-du-Prince-Édouard). Nichols accepte ces passagers malgré ses inquiétudes sur la condition de son navire et avoue au capitaine d’un autre navire qu’il est pratiquement impossible d’arriver à bon bord, en France, en cette saison de l’année.

La mer démontée éparpille les navires, mais le 10 décembre, le Duke William aperçoit des voiles à l’horizon. C’est le Violet, transportant 400 Acadiens. Le capitaine du Violet rapporte que sa situation est intenable et que son navire prend l’eau. Nichols lui permet de rester à proximité, mais bientôt, il se retrouve lui-même en difficulté. Une vague puissante crée une brèche dans la coque du Duke William.

À l’aube du 12 décembre, alors que les prisonniers acadiens aident l’équipage de Nichols à actionner les pompes, tous constatent avec effroi que le Violet menace de sombrer. Une violente bourrasque entraînera la disparition du Violet et de ses passagers dix minutes plus tard. « Le désastre éprouve même les plus courageux à bord du Duke William, raconte un témoin, puisque le même sort semble maintenant nous attendre ».

Cela fait maintenant 250 ans que le général Jeffrey Amherst, commandant de l’expédition britannique contre Louisbourg, a ordonné l’expulsion des habitants acadiens de l’Île Saint-Jean. Leur sort a longtemps été éclipsé par la déportation des plus de 6 000 Acadiens de la Nouvelle-Écosse vers les colonies américaines, trois ans plus tôt, en 1755.

La plupart des historiens ne mentionnent la déportation de 1758 que brièvement; aucun Longfellow ne rappellera les événements dans un poème (l’épique Évangeline). Et pourtant, le résultat est une catastrophe humaine à la hauteur de celle vécue par la première vague de déportés. Parmi les près de 3 000 Acadiens déportés de l’Île Saint-Jean, plus de la moitié périssent lors de naufrages ou sont emportés par la maladie.

Publicité

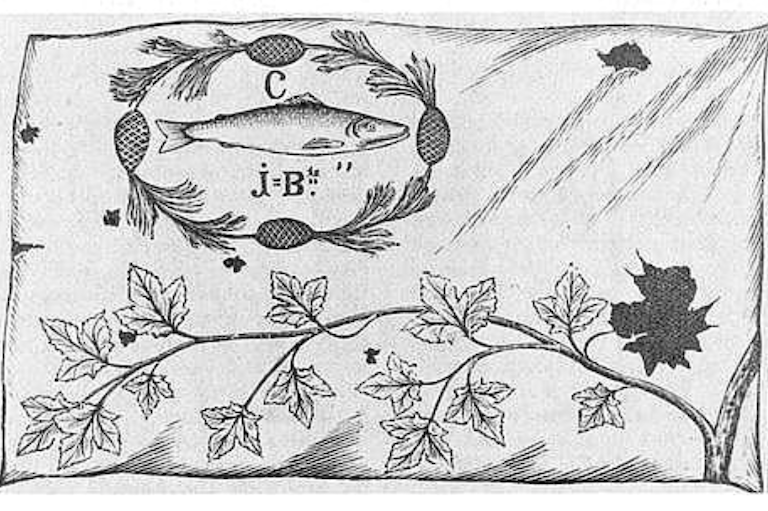

Les Européens s’installent pour la première fois sur l’île dans les années 1720, lorsque les Gallant et quelques autres familles acadiennes de la région de Chignecto, en Nouvelle-Écosse, rejoignent des pêcheurs français qui utilisent les ports de la côte nord comme base.

Une petite garnison française est stationnée à Port-la-Joye, sur un site qui fait face à la capitale actuelle, Charlottetown, mais la population atteint à peine 700 habitants lorsque les Britanniques en prennent le contrôle, après avoir capturé Louisbourg en 1745. Un traité de paix redonne l’île, ainsi que Louisbourg, à la France en 1748, mais les récoltes faméliques et l’invasion de souris éprouvent durement les habitants, sans compter les centaines de nouveaux arrivants acadiens qui fuient les règles britanniques imposées en Nouvelle-Écosse.

« Presque tous sont dans le besoin, signale un prêtre français dans une lettre de 1753 priant la France de leur venir en aide. L’extrême dénuement qui les touche presque tous ne leur permet pas de se protéger du froid, ni le jour, ni la nuit ».

La déportation de 1755 amène une vague de nouveaux réfugiés de Nouvelle-Écosse, parmi eux de futurs passagers du Duke William, qui quittent leurs fermes le long de la berge de la baie Cobequid et s’installent à Pointe Prime, près de Port-la-Joye. La population passe à plus de 4 000 habitants, bon nombre d’entre eux s’entassent dans des masures rudimentaires et subsistent grâce aux rations du gouvernement.

« La plupart des habitants sont sans pain », note le gouverneur du Québec, le marquis de Vaudreuil, dans une note à Paris. En 1758, lorsque les Britanniques regagnent le contrôle de l’Île Saint-Jean pendant la guerre de Sept Ans, les Acadiens de l’île forment une « population exsangue, affamée et complètement démoralisée », selon les mots du géographe Andrew Hill Clark.

Le lieutenant-colonel Andrew Rollo est dépêché à Port-la-Joye à l’automne de cette même année avec 500 soldats et ordonne à Amherst d’écraser toute résistance. Il n’y en aura aucune. La petite garnison française se rend sans combattre et le commandant, Gabriel Rous¬seau de Villejouin, comprend qu’il ne peut pas demander aux habitants de prendre les armes sans s’exposer à la fureur du conquérant.

Les Acadiens prient pour rester sur leurs terres et sont autorisés à envoyer deux prêtres à Louisbourg pour présenter une pétition. Mais la découverte de scalps dans les quartiers de Villejoin confirme ses soupçons selon lesquels l’île sert de base aux raids d’Indiens à la solde des Français contre la colonie britannique à Halifax.

Même si les Acadiens sont d’innocents témoins de ces raids, Amherst conclut qu’on ne peut pas leur faire confiance. Ils seront donc déportés en France, comme prévu. « J’agis pour le mieux, répond Amherst à un officier, et j’espère que l’Angleterre approuvera ce geste ».

Rollo rassemble et déporte environ 700 Acadiens à la fin du moins d’août, mais les Britanniques avaient grandement sous-estimé le nombre d’Acadiens résidant sur l’île. D’autres expulsions sont organisées et des navires transportant 2 150 Acadiens de plus prennent la mer pendant la première semaine de novembre.

Parmi eux, soixante survivants de la déportation de 1755 qui sont parvenus à revenir de leur terre d’exil, dans les Carolines. Les Britanniques sont obligés de laisser derrière les habitants de la paroisse éloignée de Malpeque, ainsi qu’un grand nombre de « malades, dont la plupart sont des femmes et des enfants », selon un officier de la marine.

D’autres se cachent et près de 1 500 d’entre eux parviennent à fuir en bateau vers un camp de réfugiés, dans la région de Miramichi, détenue par les Français, actuellement le Nouveau-Brunswick. Les conditions y sont si désespérées que certains préfèrent la déportation, et « choisissent, selon Villejoin, de tout abandonner plutôt que de mourir de faim. »

Les tempêtes et la maladie prennent d’assaut les navires lors de la traversée de l’Atlantique. Un des navires est détourné vers Portsmouth, en Angleterre, « ses passagers étant dans une grande détresse et malades, requérant une nourriture fraîche ». Au moins 250 des 560 Acadiens du Mary, pour la plupart des enfants, meurent avant d’arriver à Portsmouth à la mi-novembre.

Un médecin britannique envoyé à bord constate que les survivants ne disposent même pas des « nécessités de la vie ». Les vents écartent le Ruby de sa course, qui échoue aux Açores; seulement 120 des 310 Acadiens à bord sont rescapés, 550 autres succombent à la maladie en mer ou à l’arrivée de leur navire à St-Malo, en France, en janvier 1759.

Le Violet se trouvait à environ 480 km au large des côtes de l’Angleterre lorsqu’il coula. Les hommes et les femmes du Duke William, témoins terrifiés de la scène, forment une chaîne humaine et écopent le navire pendant toute une journée. Les vigiles aperçoivent deux fois des navires, mais les signaux de détresse et les coups de canon lancés par le Duke William sont ignorés.

Au matin du 13 décembre, le navire flottant à peine, les Acadiens épuisés comprennent qu’ils ne sauveront ni le navire, ni leur propre vie. L’abbé Jacques Girard, qui accompagne ses paroissiens, tient une brève cérémonie pour donner l’absolution à ses ouailles condamnées, même si les ponts menacent d’éclater à tout moment en raison de la pression de l’eau. « Il s’ensuit une scène d’une grande tristesse, écrit un auteur de l’époque victorienne, où les hommes encore robustes et sains se consolent les uns les autres, maudissant leur condition désespérée, et se préparent à mourir ».

Aucune fuite possible, du moins pour les passagers. Le Duke William est doté de deux petites embarcations de sauvetage et, selon un autre récit relatant le naufrage, « les Acadiens conviennent de laisser les embarcations au capitaine, à son équipage et au prêtre, et se préparent à sombrer avec le navire ».

Mais il est sans doute plus probable que le capitaine Nichols et son équipage aient décidé unilatéralement de sauver leur propre peau. Un des Acadiens voulant sauter à bord des embarcations est humilié par sa femme qui lui crie : « Tu laisseras donc ta femme et tes enfants périr sans toi? »

L’abbé Girard affirmera plus tard avoir sauvé sa vie pour « tenter de sauver les âmes d’autres hérétiques (les Anglais) et les amener à Dieu. » Le capitaine, l’équipage et le prêtre touchent terre près de Penzance, en Angleterre. « Nous n’avons rien réussi à sauver, rapportera plus tard le prêtre à ses supérieurs, à son arrivée en France en janvier 1759, autre que notre corps pauvrement vêtu ».

Quatre hommes acadiens parviennent à lancer une petite embarcation de fortune et à s’y accrocher pendant que le navire coule. Ils réussiront eux aussi à atteindre les côtes anglaises. Alors que le Duke William sombre, « le craquement du pont résonne comme un coup de fusil ou un grand coup de tonnerre ».

On estime que 1 700 Acadiens périssent lors de la déportation de l’Île Saint-Jean. Ils furent les victimes d’une mauvaise planification et de l’insensibilité des commandants britanniques qui n’ont pas hésité à expédier ces populations déjà éprouvées de l’autre côté de l’Atlantique pendant la pire saison de l’année.

Les survivants qui arrivent en France ne sont malheureusement pas au bout de leurs peines.

« Ces pauvres gens ne trouveront ni nourriture, ni vêtements, seront incapables de trouver où loger ou du bois pour se chauffer, étant de nature timide et ne sachant pas vers qui se tourner en ces terres qui leurs sont inconnues », prédit le commandant Villejoin.

Le gouvernement français lance plusieurs tentatives pour réinstaller les Acadiens en France, ou recrute ces derniers pour coloniser la Guyane et d’autres colonies éloignées.

Quelques centaines d’Acadiens demeurent à l’Î.-P.-É. et davantage reviennent après la guerre de Sept Ans qui se termine en 1763. Leurs installations sont regroupées à l’extrême ouest de l’île, et pendant plus d’un siècle, ils vivent à l’écart de leurs voisins anglophones.

Cependant, en 1921, ils sont plus de 12 000 et représentent un huitième de la population de l’Île-du-Prince-Édouard. Des politiciens acadiens servent au sein de l’assemblée législative provinciale, du Sénat et du cabinet du premier ministre. Dans le recensement de 2001, malgré des décennies d’assimilation, 5 600 résidents de l’île déclarent le français comme langue principale.

Aujourd’hui, les remparts mangés de lierres et les fossés au sommet d’une colline près de Port-la-Joye sont tout ce qui reste du Fort Amherst, bâti par les Britanniques lors de l’expulsion de 1758 et baptisé en l’honneur du général qui a cru, bien à tort, que la « meilleure solution » serait de déporter les Acadiens hors de l’Île Saint-Jean.

Thèmes associés à cet article

Publicité