Une communauté de sentiment

Au début des années 1940, un petit groupe d’artistes québécois s’est réuni pour explorer les idées modernes qui émergeaient dans le domaine de l’art international.

Inspirés par les surréalistes, qui louaient la force créatrice du subconscient, les automatistes, comme on les appelait, étaient attirés par les formes libératrices et énergisantes de l’expressionnisme abstrait, de la danse moderne et du théâtre d’avant-garde.

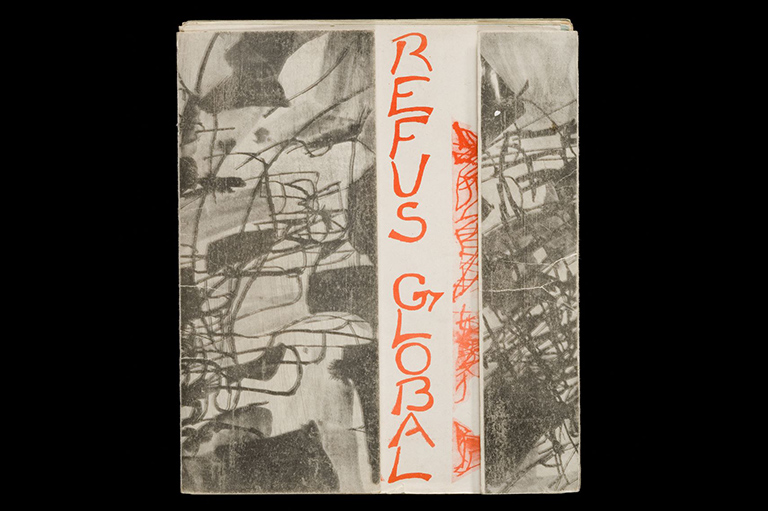

Rédigé par le peintre Paul-Émile Borduas, leur manifeste de 1948, intitulé le « Refus global », ne visait pas seulement à étouffer l’état de l’art traditionnel, il défiait la société paroissiale du Québec de l’époque de Duplessis dans son appel à l’anarchie « resplendissante ». Malgré une riposte forte et rapide, son message de libération a prévalu, annonçant la Révolution tranquille qui allait suivre.

Le 9 août 1948, un petit groupe d’artistes québécois, sous la direction du peintre Paul-Émile Borduas, a publié un manifeste. Ce document était un appel à l’arrivée de la modernité dans l’art et la culture, et représentait la première rupture nette avec les valeurs du Canada français traditionnel.

Le Refus global, comme on l’appelait, dénonçait les valeurs conservatrices et dominées par l’Église qui tenaient le Québec en bride et affirmait avec passion le lien entre la création artistique et la possibilité de transformation sociale. Voici quelques-uns des passages les plus connus de ce document de douze pages :

Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes... Par delà le christianisme nous touchons la brûlante fraternité humaine dont il est devenu la porte fermée. Le règne de la peur multiforme est terminé... Que ceux tentés par l’aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons l’homme libéré de ses chaines inutiles, réaliser dans l’ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l’anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. D’ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiment avec les assoiffés d’un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l’encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération.

Ce sont les années de l’histoire du Québec souvent appelées « la Grande Noirceur », durant lesquelles les forces combinées de l’Église et du gouvernement du premier ministre Maurice Duplessis ont étouffé la province sous un règne de répression et de censure.

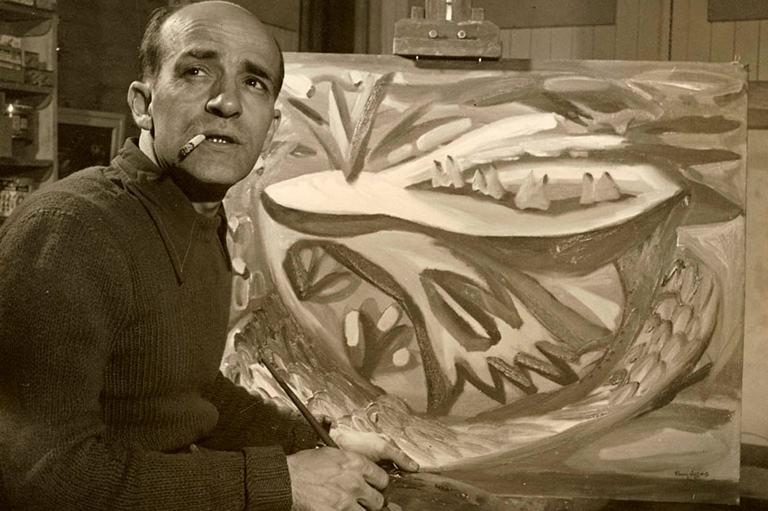

À l’époque, le discours fervent du Refus global était un discours de combat. Les représailles contre Borduas, professeur à l’École du meuble de Montréal, ont été rapides : il a été licencié de son travail et a finalement été forcé de quitter le Québec, d’abord pour New York puis pour Paris, où il est mort en 1960, relativement inconnu, à l’âge de cinquante-quatre ans.

Ce n’est qu’un an ou deux après la mort de Borduas, alors que le Québec entame son mouvement rapide de modernisation, que l’importance du manifeste devient évidente pour les Québécois.

Chaque décennie depuis lors, l’anniversaire de sa publication a été un événement important, et cette année, à l’occasion du cinquantième anniversaire, il y a eu toute une série de célébrations : des émissions de radio et de télévision, des expositions d’art dans toutes les grandes galeries, des conférences, des exposés, de nouveaux livres et un film.

L’impact le plus important sur l’art canadien des automatistes, comme on appelait les membres du groupe, a été l’introduction de l’abstraction dans la peinture, et les peintures d’au moins deux membres du groupe, Borduas et son élève Jean-Paul Riopelle, sont connues de tous les amateurs d’art canadiens.

Mais le groupe a également produit de la littérature, de la danse et du théâtre d’avant-garde. Les jeunes artistes qui se sont joints à Borduas pour rédiger et signer le manifeste ont affiné leurs idées pendant six ans au moyen de discussions et d’expérimentations artistiques : lecture de Marx et de Freud; écoute de musique moderne allant de Stravinski au jazz, au blues et aux rythmes vaudou; expérimentation de productions de théâtre et de danse d’avant-garde — toujours en testant leurs propres capacités créatives par rapport à l’enseignement de Borduas selon lequel tout art authentique doit jaillir des recoins les plus profonds et les plus mystérieux du moi.

Si une seule influence sur leurs idées esthétiques et sociales prédominait, c’était celle du surréalisme, qui mettait l’accent sur l’interdépendance de l’art, la libération de l’inconscient individuel et la transformation de la société.

Le surréalisme est né du Manifeste du surréalisme publié à Paris en 1924 par le poète André Breton et d’autres personnes. La forte influence de Freud sur le groupe était évidente dans l’affirmation de Breton que l’inconscient était la seule vraie réalité, et que l’« automatisme psychique pur » (réalisé par des exercices comme l’écriture automatique) était le meilleur moyen d’accéder à l’inconscient par l’art.

Ce sont ces idées, bien plus que les peintures d’artistes surréalistes comme Salvador Dali et d’autres, qui ont influencé les automatistes.

Car alors que les peintures surréalistes étaient figuratives ou représentatives, contenant des figures reconnaissables de la réalité quotidienne, mais sous forme de rêve (comme les célèbres montres de Dali qui ressemblaient à des œufs au plat), les automatistes se sont rapidement orientés vers la peinture abstraite, ou non figurative.

Et les automatistes se distinguaient des surréalistes de façon frappante par un autre aspect important : sept des quinze jeunes artistes regroupés autour de Borduas étaient des femmes, une proportion beaucoup plus élevée que chez les surréalistes.

À cet égard, ainsi que par leurs idées radicales et leurs innovations artistiques, ils étaient une émanation surprenante d’une société très conservatrice. Un regard sur leurs expériences dans les années 1940 nous donne une idée de ce qu’était cette société et du courage qui a dû être nécessaire pour défier ses valeurs aussi ouvertement et sans compromis qu’ils ont osé le faire.

À l’exception de Borduas, tous les membres du groupe étaient dans l’adolescence ou au début de la vingtaine, et beaucoup se connaissaient depuis leurs premiers jours d’école.

Quatre d’entre eux ― Louise Renaud, Françoise Sullivan, Pierre Gauvreau et Fernand Leduc ― avaient déjà formé un groupe lorsqu’ils étaient étudiants à l’École des beaux-arts de Montréal en 1940 pour s’initier à l’art moderne. Cette matière ne figurait pas dans le programme de l’école, où les élèves ne pouvaient faire que des copies de dessins et de sculptures anciens et n’avaient pas le droit d’exprimer leur propre créativité.

Ces attitudes rigides et négatives, présentes à tous les échelons du système d’éducation, étaient censées produire des adultes qui se plieraient sans hésitation à toutes les exigences de l’Église et du gouvernement.

Ces approches étroites et imitatives de l’art et de la vie seront plus tard dénoncées dans le manifeste comme de l’« académisme » — le contraire de l’« art vivant » que les automatistes cherchaient à créer.

Les souvenirs de Borduas sur ses propres élèves de l’École du meuble (l’autre école d’art de Montréal) donnent une idée de la passivité et de la peur qui leur sont inculquées par ce système et aident à expliquer pourquoi l’appel du manifeste à la liberté et à la créativité individuelles était si révolutionnaire dans le contexte de l’époque :

Je les revois, ces grands garçons de première, inquiets du nouveau milieu où ils se trouvent, prudents, effacés, impersonnels à l’extrême; abordant l’étude du dessin avec leurs préjugés bien enracinés, leurs déjà vieilles habitudes passives imposées de force au cours de douze ou quinze années d’études : RANGÉS, SILENCIEUX, INHUMAINS. Ils attendent des directives précises, indiscutables, infaillibles. Ils sont disposés au plus complet reniement d’eux-mêmes pour acquérir un brin d’habileté, quelques recettes nouvelles à ajouter à un faux bagage pourtant lourd à porter.

S’il est une date à laquelle nous pouvons situer les débuts du groupe des automatistes, c’est probablement à l’automne 1941, lorsque Pierre Gauvreau a été invité à participer à une exposition d’art pour laquelle Borduas était l’un des membres du jury.

Borduas est si enthousiaste à l’égard du travail du jeune homme qu’il l’invite à visiter son atelier; Gauvreau lui demande s’il peut amener certains de ses amis. Plus de cinquante ans plus tard, Françoise Sullivan se souvient de la magie de cette visite du mardi soir dans l’austère atelier peint en blanc de Borduas, près du parc Lafontaine :

Il n’y avait presque pas de meubles, peut-être une chaise et un chevalet, et les peintures de Borduas étaient toutes sur le sol, tournées vers le mur. Il nous les a montrées une par une, tout en nous parlant d’art. Nous sommes restés jusqu’aux petites heures du matin, et quand nous sommes partis, nous étions en extase. Nous savions que nous avions trouvé la personne qui nous ouvrirait le monde que nous recherchions [traduction].

Très vite, un groupe s’était formé qui se réunissait tous les mardis soir dans l’atelier de Borduas : Françoise Sullivan, Pierre Gauvreau, Louise Renaud et Fernand Leduc de l’École des beaux-arts, Jean-Paul Riopelle, Marcel Barbeau et Maurice Perron de l’École du meuble, élèves de Borduas, et, un peu plus tard, Jean-Paul Mousseau, Françoise Lespérance (plus tard épouse de Riopelle), Thérèse Renaud (la sœur cadette de Louise, qui épousera plus tard Fernand Leduc), Madeleine Arbour, Marcelle Ferron, la jeune actrice populaire Muriel Guilbault, Claude Gauvreau (le frère cadet de Pierre) et l’étudiant en médecine Bruno Cormier.

Toutefois, tous n’étaient pas peintres. Le groupe a produit des œuvres novatrices dans les domaines du théâtre, de la danse, de la littérature et des arts visuels.

Françoise Sullivan et Françoise Riopelle sont deux des trois fondatrices de la danse moderne au Québec. La troisième, Jeanne Renaud (la sœur cadette de Louise et de Thérèse Renaud), était également membre du groupe, bien qu’elle ait été trop jeune pour signer le manifeste.

Madeleine Arbour était étalagiste chez Birks dans les années 1940, et est devenue plus tard célèbre pour son travail dans les domaines de la télévision, du design et de la décoration intérieure. Les deux écrivains du groupe étaient Claude Gauvreau et Thérèse Renaud.

D’autres jeunes étaient souvent présents à ces rassemblements, parmi lesquels le futur premier ministre Pierre Trudeau, mais les quinze personnes mentionnées ci-dessus sont celles qui sont restées ensemble en tant que groupe et ont ensuite signé le manifeste avec Borduas en 1948.

Ensemble, ils discuteraient des dernières publications surréalistes de France et de New York, parleraient avec passion du besoin de changement dans leur société et dans le monde, et développeraient progressivement les techniques de peinture abstraite qui les amèneraient bien au-delà du surréalisme.

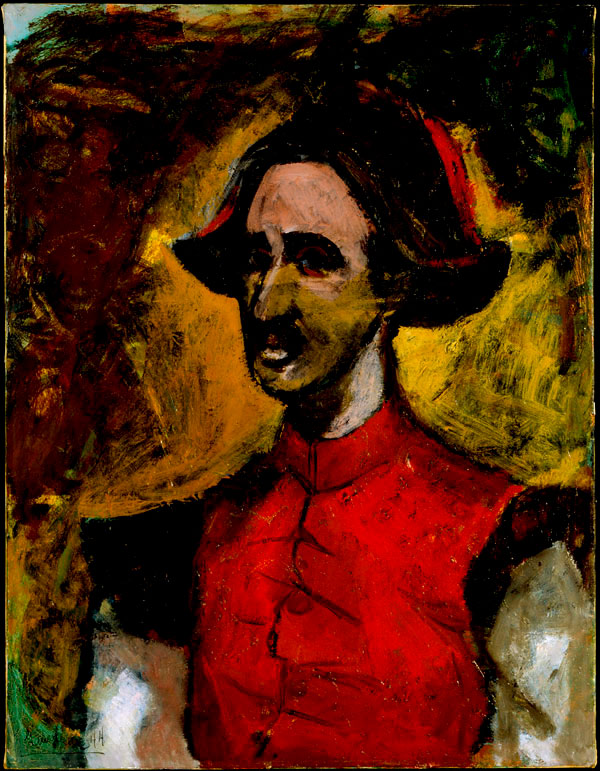

En 1946, après des années d’expérimentation de techniques surréalistes destinées à libérer l’inconscient, les automatistes produisent de nouvelles toiles fascinantes au style clairement reconnaissable.

Souvent, les peintres éclaboussaient ou faisaient couler la peinture directement sur la toile ou laissaient les formes, les couleurs et la lumière émerger du processus de création lui-même.

Ce style, qui nous est familier à travers les travaux de Borduas, Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron et d’autres membres du groupe, a précédé de quelques années les travaux similaires des expressionnistes abstraits américains.

Mais contrairement aux Américains, ils considéraient leur travail comme étant politique ― un paradoxe étant donné que cet art, avec son manque de contenu thématique et son explosion souvent sauvage de joie et de libération érotique, est aujourd’hui considéré comme la décoration idéale pour les sièges sociaux des entreprises et que les maisons des automatistes peuvent être considérées comme des paysages de l’âme... des cris de liberté au milieu de l’obscurité et des bouffées d’air frais dans un espace étouffant. Riche.

Pour eux, leurs expériences avec la couleur, l’espace et la forme étaient précisément à l’opposé des abstractions. Elles étaient considérées comme un moyen de « faire chanter la matière », de dévoiler les secrets du monde matériel et de l’inconscient, et donc de briser les dualismes de l’esprit et de la matière, de la tête et du corps, de la raison et de l’émotion.

Ils espéraient que le spectateur, interpellé au plus profond de sa psyché par le mystère de ces œuvres, commencerait à faire l’expérience du processus de changement et de croissance individuelle nécessaire à la transformation à terme de la culture.

En raison de leur caractère abstrait et non figuratif, les œuvres des automatistes n’ont rarement, voire jamais, été analysées sous l’angle de leur relation avec la société québécoise.

Mais les tonalités sombres de nombreux tableaux et la violence avec laquelle la peinture a été jetée sur la toile semblent refléter le sentiment de lutte des artistes contre une société répressive.

Les critiques de l’époque ont fait des commentaires négatifs sur le caractère sombre et déroutant de ces peintures, mais en fait, leur dénominateur commun le plus évident était le sentiment qu’elles traduisaient une recherche de la lumière (Borduas, dans son enseignement, insistait sur le fait que l’on pouvait trouver l’essence d’une peinture dans la qualité de la lumière qui illumine les objets).

Marcelle Ferron a déclaré qu’ils étaient tous des paysagistes au sens le plus large du terme, représentant la relation des êtres humains à leur espace géographique et à sa lumière.

De plus, non seulement les œuvres de peinture, mais aussi celles de danse et de littérature étaient des explosions de joie et d’érotisme, à la fois sauvages et réprimées. Prises ensemble, les œuvres des automatistes peuvent être considérées comme des paysages de l’âme et d’une époque ― des cris de liberté au milieu de l’obscurité et des bouffées d’air frais dans un espace étouffant.

La plupart des membres du public étaient probablement totalement inconscients de ces nouvelles expériences artistiques. Mais la description par Françoise Riopelle des réactions des membres de sa propre famille et de celle de son mari, Jean-Paul Riopelle, donne une idée de la menace que ces œuvres ont dû représenter pour une population nourrie des dogmes rassurants de la famille, de la religion et de l’autorité gouvernementale.

Elle se souvient que sa tante appelait les œuvres de Jean-Paul Riopelle « les peintures du diable » et que la mère du peintre a détruit plusieurs peintures automatistes pendant une période en 1947 où le jeune couple vivait dans sa maison.

Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire. Refus d’être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques. Refus de fermer les yeux sur les vices, les duperies perpétrées sous le couvert du savoir, du service rendu, de la reconnaissance due. Refus d’un cantonnement dans la seule bourgade plastique, place fortifiée mais facile d’évitement. Refus de se taire ― faites de nous ce qu’il vous plaira mais vous devez nous entendre ― refus de la gloire, des honneurs (le premier consenti) : stigmates de la nuisance, de l’inconscience, de la servilité.

Refus de servir, d’être utilisables pour de telles fins. Refus de toute intention, arme néfaste de la raison. À bas toutes deux, au second rang! Place à la magie! Place aux mystères objectifs! Place à l’amour! Place aux nécessités!

Les automatistes ont pris pleinement conscience de l’énorme fossé qui les séparait de la plupart des membres de leur société (et même du monde artistique) le soir du 20 mai 1947, lorsque leur présentation d’une pièce d’avant-garde de Claude Gauvreau a été littéralement accueillie par le rire du public.

Pour Borduas, cette soirée a été un tournant majeur, qui l’a conduit à décider de confronter la société par la publication d’un manifeste.

Imprimé à quatre cents exemplaires polycopiés par les membres du groupe, avec une couverture conçue par Jean-Paul Riopelle, le Refus global n’était pas seulement un cri de rébellion contre la société québécoise, mais un appel utopique à la transformation d’un monde épuisé par le rationalisme et la domination technologique sur la nature.

Il commençait par une description du peuple canadien-français — « un petit peuple serré de près aux soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale » — et les raisons historiques de son état actuel d’aliénation.

Il énumère ensuite les différentes peurs qui maintiennent la population en esclavage : peur des préjugés; peur de l’opinion publique ― des persécutions ― de la réprobation générale; peur d’être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement; peur de soi ― de son frère ― de la pauvreté; peur de l’ordre établi ― de la ridicule justice; peur des relations neuves; peur des écluses grandes ouvertes sur la foi en l’homme.

Cependant, cette aliénation n’était pas présentée comme un problème uniquement québécois. Elle était également attribuée à la culture plus large, que le manifeste décrit comme épuisée et habitée par une violence apocalyptique, révélée tout récemment au monde dans la découverte des horreurs des camps de la mort nazis après la guerre.

L’épuisement et la violence étaient présentés comme les deux faces d’une profonde fracture dans la culture occidentale, qui, depuis le Moyen Âge, faisait prévaloir la raison sur l’émotion, la spontanéité, l’érotisme et la magie : « Notre raison permet l’envahissement du monde, mais où nous avons perdu notre unité. »

De nombreux mouvements politiques des générations suivantes ont tenté de revendiquer le Refus global comme l’expression de leurs propres idéaux.

Par exemple, les nationalistes québécois des années 1960 y ont vu un précurseur de leur propre révolte, et les marxistes et socialistes ont admiré sa critique du capitalisme. Mais malgré le fait qu’il mettait clairement en évidence l’alliance entre le capitalisme, la technologie et le pouvoir ecclésiastique qui perpétuait le statu quo, le manifeste n’était ni nationaliste ni socialiste.

Borduas et les autres signataires se dissocient du nationalisme conservateur qui a dominé la culture québécoise pendant si longtemps (« Au diable le goupillon et la tuque », écrivent-ils), mais ils sont tout aussi cyniques quant à la possibilité qu’une révolution de gauche apporte un réel changement (« Comme si changement de classe impliquait changement de civilisation, changement de désirs, changement d’espoir! »).

La révolution qu’ils ont réclamée ― une affirmation du potentiel de chaque individu dans la société et la transformation joyeuse du monde par l’art ― est probablement mieux décrite comme étant anarchiste ou utopique.

C’est probablement cette capacité à résister à l’emprise d’une quelconque idéologie qui explique pourquoi le manifeste, comme l’art des automatistes, nous parle encore aujourd’hui avec tant d’urgence et d’authenticité.

Thèmes associés à cet article

Publicité