L'avenir des langues autochtones

Juste à l’extérieur de Brantford, en Ontario, une sortie de l’autoroute 403 donne sur l’avenue Garden. En direction sud, l’avenue, surtout bordée de champs agricoles, traverse néanmoins quelques parcs industriels, stations-service et entrepôts. La rue Henry, la route Johnson et l’avenue Ewart, des noms sans importance dans le sud de l’Ontario, croisent toutes l’avenue Garden.

On commence ensuite à voir moins de noms européens sur les panneaux routiers… L’avenue Garden croise la route Old Onondaga, la rue Oneida et la rue Tuscarora avant de tourner pour révéler la rivière Grand. Un autre virage, vers le sud, et la route mène à Ohsweken, le village principal de la réserve des Six Nations de la rivière Grand.

D’un point de vue géographique, les toponymes de la réserve reflètent son patrimoine. Après la Révolution américaine, les six Nations autochtones qui forment l’ancienne confédération haudenausonee (iroquoise), soit les Mohawks, les Oneidas, les Cayugas, les Onondagas, les Senecas et les Tuscaroras, se sont installées dans la réserve.

D’un autre côté, les toponymes et la route qui traverse la réserve nous ramènent à une époque précédant l’arrivée des Européens dans la région. Au bord de la route, un panneau portant l’inscription « Thank You/Niaweh for Visiting Mohawk Trading Post » (Merci/Niaweh d’avoir visité le poste de traite mohawk) nous rappelle qu’ici, niaweh a déjà été prononcé plus souvent que « Thank you ».

La route traverse la réserve, principalement rurale, puis offre à la vue de ceux qui l’empruntent des forêts, des maisons simples à deux étages et des voitures rouillées abandonnées dans des champs. On peut imaginer ce à quoi aurait ressemblé le paysage il y a 200 ans : un chemin de terre, des charrettes tirées par des chevaux et des résidants qui parlent des langues haudenosaunee.

Un imposant bâtiment à trois étages s’élève du côté gauche de la route, l’Iroquois Lacrosse Arena, un centre de crosse intérieur. À l’extérieur, on peut voir l’enseigne de l’école privée Kawenni:io. À l’intérieur, les visiteurs sont accueillis par une murale colorée où trois figures qui portent des vêtements traditionnels en peau de daim se tiennent par la main. En haut de la murale, on peut lire l’inscription She:kon/Sge:no, « bonjour » dans les langues des Mohawks et des Cayugas.

Kawenni:io est une école d’immersion mohawk et cayuga. Les élèves y apprennent également les fondements de la culture des Haudenosaunee. Par exemple, des affiches sur un des murs de l’école montrent les animaux sauvages qui sont considérés comme sacrés par ce peuple. Le nom des animaux en mohawk est aussi indiqué sous chaque image : a’no:wara (tortue), ohskennon:ton (cerf), ohkwa:ri (ours) et kentson (poisson). L’école Kawenni:io n’offre pas uniquement un programme d’éducation spécialisé – sa démarche vise aussi à répondre à une crise culturelle.

Au Canada, on note un déclin rapide des langues autochtones. Selon les données du Recensement fait en 2011 par Statistique Canada, 57 langues autochtones distinctes subsistent, et la majorité d’entre elles comptent moins de 1 000 locuteurs (surtout des aînés). En Colombie-Britannique, un rapport de 2010 a indiqué que les 32 langues autochtones parlées dans la province étaient menacées et qu’il n’y avait aucun locuteur vivant connu pour trois d’entre elles. Pour ce qui est de la famille linguistique iroquoienne, à laquelle appartiennent les langues des Six Nations de la rivière Grand, il y aurait 545 personnes qui parlent le mohawk, 240, le cayuga et seulement 180, l’oneida.

De nombreuses raisons expliquent le déclin de ces langues, y compris les séquelles des pensionnats, où les enfants autochtones n’avaient pas le droit de parler leurs langues et pouvaient être punis s’ils le faisaient. Du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1990, de tels pensionnats, financés par l’État et administrés par l’Église, existaient partout au Canada. En 2008, le gouvernement fédéral s’est excusé pour tout le tort causé aux enfants qui ont été séparés de leurs familles et exposés à des sévices.

« Quand on pense que le régime des pensionnats nous a fait perdre nos langues, on trouve la force de lutter pour les sauver », a affirmé en entrevue Isabel Jacobs, directrice de l’école Kawenni:io. Lorsqu’on lui a demandé son âge, Mme Jacobs, une Mohawk, a simplement répondu qu’elle était « vieille ». Elle se souvient de tout le travail qu’il a fallu pour ouvrir l’école, en 1986. « Les parents ont été le moteur de ce projet, a-t-elle expliqué. Au début, ils n’avaient pas le sou et ne savaient pas comment ils allaient payer les enseignants. Ils retiraient de l’argent à partir de leurs cartes de crédit pour effectuer les paiements hebdomadaires. »

Aujourd’hui, l’école est financée par le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada. Elle accueille environ 140 élèves de la maternelle à la 12e année. Jusqu’en 6e année, les cours sont donnés uniquement en cayuga ou en mohawk. À partir de la 7e année, la moitié des cours se déroulent en anglais et l’autre, dans une langue haudenosaunee. Gerrard Smith, un grand adolescent aux cheveux courts, a dit que sa grand-mère était la seule personne de sa famille à parler le mohawk. « C’est moi qui voulais étudier à Kawenni:io, a-t-il expliqué. J’ai toujours trouvé les langues intéressantes. J’aimais entendre la prononciation des différents mots. »

Quand il n’est pas à l’école, Gerrard parle le mohawk pendant les rituels à la longue maison où les Haudenosaunee organisent leurs cérémonies religieuses. « Ça fait du bien, a-t-il affirmé. J’ai l’impression qu’on fait les cérémonies pour le Créateur. »

Gerrard ne maîtrise toutefois pas encore le mohawk. Il a grandi en parlant anglais avec ses parents et devra surmonter les mêmes défis que les autres apprenants des langues haudenosaunee, qui sont plutôt difficiles. La typologie linguistique qualifie la plupart des langues autochtones d’Amérique du Nord de langues polysynthétiques. Les mots et concepts sont formés par l’ajout de préfixes et de suffixes indiquant, par exemple, le genre, le nombre ou la personne. Un seul mot mohawk serait une phrase complète en français. Les mots sont donc parfois très longs.

Prenons par exemple Skennenko:wa ken? On dirait qu’il s’agit de deux mots, mais le concept se divise en fait en trois parties : Skennen (paix), ko:wa (grande) et ken? (indique l’interrogation). Cette expression est souvent rendue par « Comment vas-tu? », mais il serait plus juste de dire « Es-tu en paix? ».

Même s’il étudie le mohawk depuis des années, Gerrard reconnaît que la structure de la langue est compliquée. « C’est difficile de séparer les mots en plusieurs parties, de se souvenir de tous les préfixes, d’utiliser des petits mots ici et là. Les mots deviennent de plus en plus longs. » Après avoir obtenu son diplôme à l’école Kawenni:io, Gerrard compte poursuivre ses études mohawks en suivant des cours pour apprenants plus âgés. « Peut-être qu’un jour ce sera moi qui enseignerai nos histoires et nos cérémonies à la prochaine génération. »

Depuis le territoire des Six Nations à Brantford, vous n’avez qu’à conduire deux heures et demie vers le nord pour voir apparaître les rives de la baie Georgienne, sur le lac Huron, où les toponymes reflètent également l’histoire de la région. Il y a la baie Nottawasaga (« Iroquois à l’embouchure de la rivière » en langue algonquienne), la plage Wendake (« terre des Wyandot » dans la vieille langue des Hurons/Wyandot) ainsi que la plage Ossossane (nommée ainsi par les Français en raison de l’excavation d’un gros ossuaire wyandot un peu à l’est de la plage). En direction est, vers Midland, la route mène au lieu historique national du Poste-de-Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons, un village reconstruit originellement fondé par les Jésuites, au XVIIe siècle. Dans ce musée extérieur, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le premier établissement européen en Ontario, qui était situé en plein cœur du territoire des Wyandot.

Au milieu du XVIIe siècle, la maladie et la guerre avec les Haudenosaunee, des cousins éloignés, ont dispersé les Wyandot. Certains se sont enfuis à Loretteville, près de la ville de Québec, où leurs descendants vivent encore dans la réserve de Wendake. D’autres ont migré au sud, vers les États-Unis, où trois communautés wyandot existent à ce jour dans les États du Kansas, de l’Oklahoma et du Michigan.

Il manque toutefois quelque chose le long des routes qui mènent à ces quatre communautés des Wyandot… la langue originale du peuple, dont le dernier locuteur natif est mort il y a cent ans. La dernière personne à maîtriser la langue était par contre Sarah Duchene, originaire d’Oklahoma et décédée dans les années 1960. Sa mort fut l’ultime impasse d’un chemin qui remonte à des milliers d’années. Au-delà de cette impasse, un grand trou noir. Des chansons, des poèmes, des blagues, des récits oraux et des histoires ont disparu.

Bien que le chemin n’existe plus, nous avons les outils pour le rebâtir. Et certaines personnes utilisent ces outils pour construire une nouvelle voie vers une ancienne langue.

Richard Zane Smith est un artiste et potier wyandot qui vit en Oklahoma. Il enseigne également le wyandot à temps partiel. « Pour décrire la langue, en fait, nous n’utilisons pas vraiment le mot ‘disparue’, mais disons plutôt qu’elle est dormante, a-t-il expliqué au téléphone. Il s’avère qu’une étonnante quantité de ressources ont été enregistrées. Nous avons des enregistrements sur cylindres de cire qui donnent une idée de la sonorité de la langue. »

Au XVIIe siècle, des missionnaires jésuites ont passé des années parmi les Wyandot ainsi que les Haudenosaunee et ils ont laissé derrière eux des traductions du wyandot, y compris des listes de mots et des grammaires. Les carnets de Jean de Brébeuf et de Gabriel Sagard recèlent non seulement de précieux renseignements sur la linguistique, mais aussi de fascinantes descriptions du quotidien des Autochtones avant l’intensification de l’influence européenne. Souvent, les Jésuites étudiaient les langues dans des conditions sinistres marquées par la guerre, les épidémies et la persécution religieuse.

En ce qui a trait à la langue, le parcours personnel de M. Smith a commencé à la fin des années 1980 quand il a découvert des listes de mots wyandot avec leur traduction en anglais. « J’ai obtenu autant de vocabulaire wyandot que j’ai pu, car je voulais pouvoir composer mes propres prières dans cette langue. Pendant les cérémonies de la suerie, je voulais parler wyandot autant que possible. D’une certaine manière, on pourrait dire que tout a commencé parce que je voulais prier », a-t-il déclaré.

Au téléphone, M. Smith a entonné un air qui ressemblait à une prière en wyandot :

Skat tinde shek ndako weesh

Skat tinde shek ndako weesh

Skat tinde shek ndako weesh

Waja setere entere entran ahsen!

Il s’est avéré que ce n’était pas un chant spirituel, mais une comptine pour aider les enfants à apprendre à compter jusqu’à dix. C’est une des méthodes de base utilisées pour enseigner aux enfants une langue pour laquelle il n’y a pas de communauté ou de contexte linguistique dans lequel ils pourraient interagir.

« Nous commençons par leur montrer des chansons. J’utilise aussi des marionnettes, et je leur enseigne les mots qui désignent les différentes parties du corps, a dit M. Smith. Ils apprennent les chansons et les mouvements que font les marionnettes. On chante ensuite une comptine sur les parties de notre corps vers lesquelles il faut aussi pointer. On se lève, on s’assoit et on tourne sur nous-mêmes. ».

D’après le philosophe chinois Lao-tzu, « un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. » La route vers une renaissance du wyandot sera effectivement très longue.

La tâche semble insurmontable. Les quatre communautés wyandot sont entourées de gens qui parlent l’anglais et le français. Et même si chacune parvenait à faire en sorte que la prochaine génération parle couramment le wyandot, qu’arriverait-il par la suite? Les locuteurs quitteraient ultimement la communauté pour aller travailler et pénètreraient alors dans le monde des langues européennes. Il sera difficile de garder le wyandot bien vivant si la langue n’est parlée qu’à la maison et nulle part ailleurs dans le monde. En Ontario, la communauté des Six Nations est aux prises avec les mêmes défis.

La revitalisation des langues et un tout petit domaine isolé. Les histoires de réussite sont peu nombreuses malgré tous les efforts déployés dans le monde entier pour restaurer des langues menacées. Il y a toutefois quelques initiatives encourageantes. Le cornique, une langue gaélique jadis parlée dans le Sud de l’Angleterre, a lentement été revitalisé après la mort de son denier locuteur natif au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, des centaines de personnes affirment maîtriser le cornique, mais il y a tout de même peu d’enfants élevés dans cette langue en tant que locuteurs natifs.

Il n’y a, en fait, qu’un seul exemple de revitalisation linguiste réussie, et c’est celui de l’hébreu qui, malgré la perte de son statut de langue parlée il y a des millénaires, est demeuré une langue écrite à des fins religieuses. À la fin du XIXe siècle, avec l’expansion du mouvement sioniste en Europe, les érudits juifs ont adapté l’hébreu écrit afin d’en faire une langue parlée. En outre, pour compenser les lacunes de cette ancienne langue, ils ont forgé des néologismes par l’emprunt de mots à des langues européennes ou sémitiques comme l’arabe et l’araméen.

Au XXe siècle, l’émigration des juifs vers la Palestine s’est intensifiée. L’hébreu a unifié en une seule communauté linguistique les migrants venant de partout. Lorsqu’Israël est devenu un État, en 1948, l’hébreu y était déjà la langue des institutions juives; aujourd’hui, c’est la langue nationale d’Israël, parlée couramment par plus de cinq millions de personnes.

Dans 30 ans, il est possible que les jeunes de la communauté des Six Nations maîtrisent une des langues haudenosaunee.

Est-ce que l’avenir du wyandot sera similaire à celui de l’hébreu? Selon Craig Kopris, linguiste professionnel, c’est possible, mais peu probable. Conseiller linguistique au Center for Advanced Study of Language de l’Université du Maryland, M. Kopris a étudié plusieurs langues autochtones et basé sa thèse de doctorat sur la création d’une grammaire détaillée et d’un dictionnaire du wyandot. Il se rend parfois sur la réserve de la Nation des Wyandot, en Oklahoma, pour aider les membres de la communauté à créer des ressources linguistiques. Au téléphone, depuis Washington, M. Kopris explique qu’il n’y a que quelques similarités entre le wyandot et l’hébreu.

« L’hébreu était une langue liturgique que beaucoup de gens pouvaient en fait parler, un peu comme le latin, mais que peu comprenaient. »

Les ressources littéraires hébraïques étaient vastes comparativement à celles du wyandot. « Lorsqu’il est question d’une langue liturgique, il y a au moins un noyau de personnes dans la communauté qui connaît la langue; ce groupe n’existe pas pour le wyandot, a affirmé M. Kopris. Je peux concevoir que des gens apprennent assez bien cette langue pour qu’elle atteigne un statut semblable à celui d’une langue liturgique, et que ces personnes transmettent ensuite leurs connaissances à une communauté plus vaste. Il faut néanmoins procéder une étape à la fois. »

M. Kopris a dit que le wyandot pourrait être en train de se réveiller dans la réserve de Wendake, à Loretteville. « J’étais d’abord pessimiste par rapport à cette langue au Québec, mais j’ai commencé à voir les résultats, à remarquer le nombre de personnes qui souhaitaient apprendre la langue et à constater le temps et les efforts qu’elles déployaient pour ce faire. J’ai noté que les gens utilisaient des salutations et échangeaient à l’aide de phrases de plus en plus complexes en wyandot. Je suis maintenant plutôt optimiste », a-t-il conclu.

En Ontario, les bâtiments de béton et de verre du Collège Humber, à Toronto, semblent peu propices à la revitalisation d’une ancienne langue autochtone, mais c’est pourtant là que pourrait naître le noyau liturgique du wyandot.

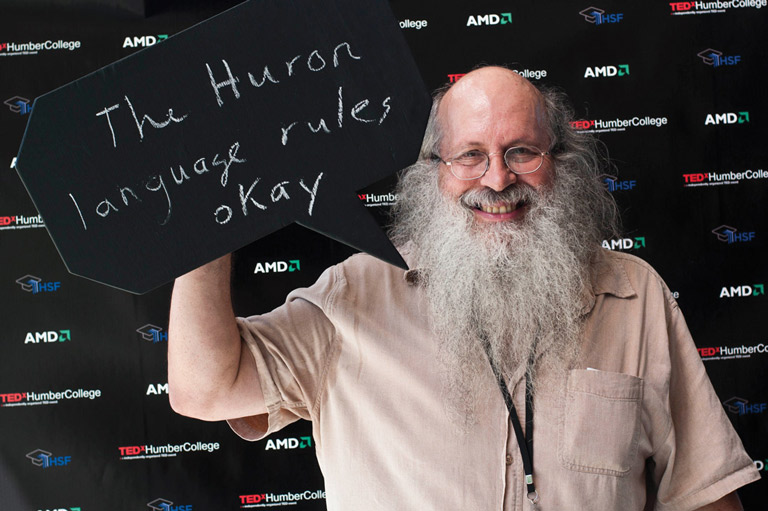

Un lundi matin pluvieux de mars, tout est silencieux dans le salon du personnel du collège, où seuls quelques enseignants discutent en sirotant une tasse de café. La monotonie est interrompue par l’arrivée d’un homme à la barbe blanche en broussaille. Dans une main, il tient une serviette noire et dans l’autre, une liasse de documents cornés. Il est vêtu d’un t-shirt noir où l’on voit des arbres, des montagnes et l’inscription « Get Lost » (Va prendre l’air).

John Steckley est professeur de sciences sociales et auteur de cinq livres sur le wyandot, dont A Huron-English/English-Huron Dictionary, le premier dictionnaire wyandot rédigé en plus de 250 ans. La Nation wyandot, en reconnaissance des efforts de M. Steckley, l’a adopté et lui a donné le nom Tehaondechoren (« celui qui divise le pays en deux »).

C’est en 1973 que John Steckley a d’abord été attiré par le wyandot, lorsqu’il a vu les grammaires de missionnaires jésuites. « J’ai vu tous ces recueils sur cette langue qui étaient écrits dans cette langue, a-t-il expliqué. L’ironie de la chose ne m’a pas échappé : il y avait plus d’information sur cette langue morte que sur la plupart des autres langues autochtones. Je me suis alors dit, “pourquoi ne pas l’apprendre?” »

Publié en 2007, le dictionnaire de M. Steckley est le fruit de 30 ans d’études. Il a passé beaucoup de temps à décomposer les mots wyandot en verbes et en noms qu’il a ensuite comparés à des mots d’autres langues iroquoiennes.

À l’aide d’une vive gestuelle, M. Steckley fait semblant d’attraper des mots invisibles dans les airs pour expliquer comment il divise un mot en deux : « Il y a les verbes comme oot qui signifie “se tenir debout”. Pour dire colline ou montagne en wendat, il faut utiliser ohnontoot, soit “colline qui se tient debout” et non pas onanta, le nom pour dire “montagne”. »

M. Steckley semble prêt à publier une deuxième édition de son dictionnaire; sa propre copie est remplie de modifications de ses traductions, soit des annotations en français, en seneca et en mohawk écrites à l’encre bleue.

Bien que M. Steckley parle rarement le wyandot, puisqu’il a peu de possibilités de le faire (il trouve bien cocasse un article du Toronto Star [2007] selon lequel il serait « la seule personne à parler le huron »), il a énormément contribué aux connaissances sur la langue. « J’essaie de créer des ressources pour que les personnes qui grandissent à Wendake et qui ont un intérêt pour la langue aient des documents à consulter. Je veux créer une littérature pour la prochaine génération. »

Les linguistes affirment que des 57 langues autochtones parlées au pays, seulement trois (le cri, l’ojibwé et l’inuktitut) ont une bonne chance de survivre à long terme. Selon le Recensement de 2011 de Statistique Canada, 83 145 personnes parlent le cri, 19 275, l’ojibwé et 34 110, l’inuktitut.

Ces langues sont bien vivantes pour au moins trois grandes raisons. D’abord, la taille des populations : pour le cri, l’ojibwé et l’inuktitut, il y a de grosses populations réparties sur plusieurs territoires et provinces. Et pour ce qui est du cri, « il y a tout simplement un très grand nombre de locuteurs », a déclaré Neal McLeod, membre de la Nation crie et professeur agrégé du département d’études autochtones de l’Université Trent, à Peterborough (Ontario).

M. McLeod a grandi sur la réserve de James Smith, en Saskatchewan. Il enseigne la littérature et le cri à l’Université Trent. D’après lui, l’écriture syllabique distincte du cri, de l’ojibwé et de l’inuktitut est une autre raison qui en explique la survie. C’est le missionnaire anglais James Evans qui, en 1840, a conçu ce système d’écriture syllabique alors qu’il étudiait le cri et le cri des marais. Depuis, cet alphabet phonétique a été adopté pour certaines langues autochtones des familles linguistiques algonquiennes, inuites et athabaskanes.

Une dernière raison (moins quantifiable) pouvant expliquer la survie de ces langues est que les groupes linguistiques liés au cri, à l’ojibwé et à l’inuktitut comptent beaucoup de locuteurs qui vivent en région rurale ou nordique, bien à l’abri de l’influence des grands centres urbains. En comparaison, la communauté des Six Nations, où l’on parle le mohawk et le cayuga, est située près de grandes villes comme Brantford, Hamilton et Toronto… De surcroît, les Haudenosaunee, tout comme les Wyandot, ont été en contact avec les Canadiens d’origine européenne plus longtemps que la plupart des autres groupes autochtones.

L’augmentation, ces dernières décennies, du nombre de programmes postsecondaires de langues autochtones est un autre facteur qui aide à la survie des langues autochtones. Aujourd’hui, la plupart des universités canadiennes offrent des programmes d’études autochtones qui comprennent souvent des cours de langues. Par exemple, à l’Université des Premières Nations du Canada, à Regina, on offre des cours en cri, en dakota, en déné, en nakota et en saulteaux, et les étudiants peuvent aussi obtenir un baccalauréat ès arts en cri, en saulteaux ou en linguistique. Les étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique peuvent apprendre la langue salish, ceux de l’Université Carleton (Ottawa), l’inuktitut et ceux de l’Université Cape Breton (Nouvelle-Écosse), le mi’kmaq.

M. McLeod reconnaît qu’il n’y a qu’un petit nombre de locuteurs avec qui peuvent échanger les apprenants des langues autochtones. Leur effort reste tout de même important. « Vous n’avez pas besoin de milliers de locuteurs s’il y a un petit groupe dévoué à la revitalisation des principales histoires d’un peuple. Environ 300 personnes suffisent si elles sont très motivées. »

M. Steckley abonde dans le même sens : « Je crois qu’il faudrait, pour chaque langue, plusieurs personnes qui consacrent leur temps à la maîtrise de la langue. Les autres locuteurs peuvent en avoir une certaine connaissance, mais chaque génération a besoin d’un certain nombre de personnes qui parlent couramment la langue. En Asie du Sud, les experts du sanskrit jouent un rôle religieux et transmettent également leur savoir aux jeunes générations. Il nous faut un tel système pour les langues autochtones ».

C’est la fin de l’après-midi. Sur la réserve des Six Nations, tout juste au sud de Hamilton; les couloirs de l’école Kawenni:io sont déserts, les élèves étant déjà rentrés à la maison. Connie Johnson, une enseignante, est assise à un bureau dans sa classe et prépare les cours du lendemain. Elle enseigne le mohawk aux élèves de 5e et 6e année. Mme Johnson fait partie de la première cohorte de l’école Kawenni:io, d’où elle a été diplômée en 1999.

Sur le tableau blanc, on peut lire une brève conversation sur les emplois en mohawk : « Oh naho:ten ni:se saio’te? » (Quel est ton emploi?). Sur un des murs de la classe, il y a des affiches indiquant le mot mohawk pour chaque chiffre et fonction mathématique.

Selon Mme Johnson, l’enseignement donné à l’école s’est amélioré. « Je pense que les élèves qui fréquentent l’école aujourd’hui en savent plus que moi quand j’avais leur âge. C’est parce que les apprenants d’une langue seconde connaissent mieux la grammaire que je ne la connaissais. »

Mme Johnson montre du doigt deux photos d’hommes qui percent des trous dans des érables pour y attacher des chalumeaux à sève. « Les élèves sont en train d’apprendre à dire ‘Je perce des trous, tu perces des trous, nous perçons des trous’. Mes élèves savent choisir des préfixes et des verbes », a-t-elle expliqué.

Il se pourrait que dans 30 ans, les jeunes de la réserve des Six Nations parlent couramment des langues haudenosaunee. Selon Mme Johnson, certaines démarches seront toutefois nécessaires pour que ce soit possible. « Il faut commencer à enseigner la langue aux enfants à partir d’un plus jeune âge, soit deux ans et demi, pour qu’ils baignent très tôt dans la langue toute la journée. Il faut aussi donner plus de formation et de soutien aux enseignants. »

Bientôt, Mme Johnson rentrera à la maison pour aller rejoindre sa famille. Elle reviendra à l’école le lendemain. Chaque jour de travail, elle emprunte un chemin vers l’avenir, un chemin qu’elle essaie de tracer et de rallonger progressivement, au fil du temps.

Est-ce que son chemin, celui des Haudenosaunee, se prolongera jusqu’à ce que la langue et la culture de son peuple soient de nouveau solides? Les langues deviendront-elles plutôt un souvenir lointain? Mme Johnson fait tout ce qu’elle peut pour que la deuxième hypothèse ne se réalise pas.

Elle ferme son cahier, enfile son manteau et sort de la classe. Elle traverse le hall d’entrée en direction de l’escalier qui mène au stationnement.

« Niaweh », lui dis-je. « Niaweh », me répond-elle.

Thèmes associés à cet article

Publicité