Toot Sweet : Lorsque le jazz était roi à Montréal

Speak easy, speak easy, and tell the bunch,

I won’t go east, I won’t go west, I’ve got a different hunch:

I’ll be leaving in the summer and I won’t be back till fall,

Goodbye Broadway, Hello Montreal

(Traduction) Parle vite, parle bien et dis à tout le monde

« Hello Montreal », paroles de Billy Rose et Mort Dixon, musique de Harry Warren © 1928 Irving Berlin Inc.

Que je n’irai ni vers l’Est, ni vers l’Ouest

Je suis attiré ailleurs

Je pars cet été et ne reviendrai qu’à l’automne,

Bye bye Broadway, Montréal me voici!

Les rythmes et mélodies rebelles et sans contraintes nés des bayous de la Louisiane trouvèrent un terreau fertile dans ce lieu plutôt incongru, Montréal, ville conservatrice mieux connue à l’époque pour ses chansonneries que pour son Charleston.

Mais cette musique vivante, dynamique et parfois dangereuse y prit facilement racine, et ce, pour des raisons géographiques, politiques, historiques, criminelles et raciales. Montréal donnera naissance à certains des meilleurs musiciens de jazz : Oscar Peterson, Myron Sutton et Oliver Jones, entre autres. La ville deviendra également le domicile permanent ou temporaire d’une foule de musiciens américains.

C’est la réputation de Montréal, ville où l’on sait s’amuser, qui attire ces musiciens. Il s’agit en effet d’une des rares villes d’Amérique du Nord, dans les années 1920, où l’alcool coule à flots et à peu de frais. Le gouvernement du Québec n’a jamais appliqué les lois sur la prohibition aussi sévèrement que dans le reste du continent — un référendum tenu en 1919 autorisa la vente légale de vin et de bière par des détaillants autorisés et une ordonnance du médecin permettait d’acheter des spiritueux. En 1921, ces règlements tombèrent dans l’oubli; la province instaura un réseau d’État pour vendre de l’alcool et les bars et hôtels n’avaient qu’à obtenir une licence pour vendre de la bière et du vin.

Ainsi, Montréal devint une destination internationale de choix pour les touristes voulant se libérer des rênes de la tempérance. Les principes économiques de base expliquent la suite de l’histoire : les boîtes de nuit étant de plus en plus fréquentées, il fallait des musiciens pour faire danser la galerie.

Vers les années 1920, le jazz dominait la musique populaire. Comme le rock’n’roll qui prendra la relève, ses racines sont ancrées dans les communautés noires des États-Unis. Des musiciens blancs s’approprièrent cette forme musicale et la rendirent accessible à un public blanc. Ce que l’on qualifie de « jazz véritable » restera en grande partie dans les limites des communautés noires d’Amérique. Lorsque le jazz traversa la frontière, il se produisit à peu près la même chose.

L’histoire du jazz à Montréal, surtout dans ses premières années, est directement reliée à la communauté noire de Montréal qui, même si elle est restreinte, lutte contre le racisme et les perspectives économiques limitées. La communauté prend du temps à se développer. Le commerce de la fourrure en Nouvelle-France ne requiert pas un grand nombre d’esclaves comme les plantations du Sud. Cependant, il y avait tout de même des esclaves dans la colonie française, principalement des domestiques, servant de symboles de réussite pour une classe aristocratique montante. L’une de ces esclaves domestiques, Marie-Joseph Angelique, appartient à la maison de Madame de Francheville, femme d’un riche marchand. Le 10 avril 1734, elle se sauve avec son amant blanc et incendie la demeure Francheville pour couvrir sa fuite. Un tel acte ne peut être toléré. Deux mois plus tard, elle est reprise, pendue, son corps est brûlé et ses cendres éparpillées.

D’autres Noirs du Québec étaient libres et devinrent assez connus dans la colonie. George Bonga, par exemple, était un voyageur du 19e siècle d’une force quasi légendaire qui travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest. George était un négociateur hors pair, une qualité fort précieuse dans l’industrie de la fourrure.

Malgré la présence d’une communauté d’esclaves libres et l’arrivée de réfugiés en provenance des É.-U. qui fuyaient leur pays par le chemin de fer souterrain, la communauté noire de Montréal restera petite par rapport à celle d’autres provinces jusqu’à la fin du 19e siècle, lorsque l’économie de la ville prendra son véritable essor. La construction des canaux, ponts et chemins de fer attirait les travailleurs noirs des États-Unis qui pensaient fuir l’oppression raciale au Canada, des colonies noires de la Nouvelle-Écosse, où sévissaient les privations économiques, et des communautés ségrégées de l’Ontario. Lentement, la communauté atteint quelques milliers de membres.

Le véritable boom n’a lieu qu’en 1897, lorsque les chemins de fer canadiens, à l’instar de leurs voisins américains, adoptent une politique de recrutement de porteurs noirs pour leurs services aux passagers. En effet, voilà un poste qui convient bien aux préjugés de classe des clients blancs : les Noirs ne sont bons que pour les basses besognes et on peut se permettre de moins les payer. Ils habitent en général le district St. Antoine (du nom de la rue principale du quartier), où les loyers sont peu coûteux et d’où ils ont accès aux gares principales de la ville.

Longtemps, les chemins de fer canadiens n’engagent que des Noirs des Antilles et des États-Unis, ignorant les Noirs du pays. Même si ces hommes avaient un appartement à Montréal, vivaient et travaillaient en ville, ils n’étaient pas autorisés à faire venir leur femme et leurs enfants de l’autre côté de la frontière (cette politique d’importation de travailleurs américains se poursuit jusque dans les années 1930; les contrôles d’immigration à l’époque de la Dépression mettent fin à cette pratique dans l’industrie ferroviaire). La croissance d’un quartier noir, composé essentiellement d’un grand nombre d’hommes seuls ayant de l’argent à dépenser, ouvre la porte à la création de clubs s’adressant à cette population.

Au cours des premières décennies du siècle dernier, on voit apparaître plusieurs clubs réservés aux populations noires du district St. Antoine. Le premier ouvre ses portes en 1897 et vers les années 1920, il y en a trois. Ces clubs visent à satisfaire tous les vices des jeunes hommes célibataires : le jeu, la boisson et les femmes! Le Nemderoloc Club (« Coloredmen » épelé à l’envers, dans un style de rue populaire à l’époque) est particulièrement bien connu de la police et méprisé par l’ensemble de la communauté noire.

Les boîtes de nuit et les musiciens de jazz ne représentent pas la seule présence culturelle de la communauté noire de l’époque. Il existait plusieurs associations communautaires et groupes internationaux actifs dans la ville, visant tous à améliorer les conditions de vie des Noirs de Montréal. Il y avait notamment la Universal Negro Improvement Association (UNIA), le Negro Community Centre (NCC), le Coloured Women’s Club et la Union United Church, sans dénomination religieuse. Ces organisations n’étaient pas toutes favorables aux boîtes de nuit, qui étaient souvent associées à des groupes de criminels et ternissaient la réputation des Noirs de la ville.

Les personnes plus âgées détestaient le jazz, comme ce sera le cas pour le rock’n’roll, le rap et la musique rave. Un article publié dans le numéro d’août 1921 du Ladies Home Journal résume la pensée de l’époque. Dans son article intitulé « Does Jazz Put the Sin in Syncopation? » (le jazz est-il une source de péché?), Anne Shaw Faulkner déclare que « jamais dans l’histoire de notre nation les jeunes n’ont été exposés à un tel relâchement de la moralité… c’est le jazz et son influence maléfique qu’il faut blâmer pour cela ». Elle poursuit en affirmant que les rythmes syncopés du jazz endommagent le cerveau.

Un article publié au mois de juin suivant dans le Montreal Herald explique les préjugés de l’establishment blanc contre cette nouvelle forme musicale. Theodore Kosloff, un danseur russe en visite, mentionne au journaliste du Herald que le « jazz est condamné, que l’Amérique du Nord blanche ne peut qu’être rapidement dégoûtée par ces danses tribales sensuelles ». Il poursuit en affirmant que les Nord-Américains créeront leurs propres danses et musiques, ignorant qu’elles sont directement inspirées par le jazz.

De nombreuses personnes dans les quartiers noirs de Montréal considèrent le jazz comme une forme de musique inférieure et offrent plutôt aux enfants du quartier d’étudier la musique classique pour surmonter les stéréotypes entretenus par les Blancs. Cependant, plus d’un jeune formé par l’étude de Beethoven maniera également les rythmes du bebop.

L’un d’entre eux se nomme Harold « Steep » Wade, saxophoniste et pianiste, et devient l’un des plus grands musiciens de Montréal dans les années 1930 et 1940. Il était en fait l’archétype du musicien de jazz — il ne s’en laissait pas imposer, il était « cool » et se dédiait entièrement à sa musique. Les parents de Wade ne sont pas musiciens, mais payent les leçons de violon de sa jeune sœur et ses leçons de piano, même s’il n’est pas très enthousiaste à ses débuts. Selon certains, il séchait ses leçons et apprit plutôt à jouer en regardant le mouvement des touches sur un piano mécanique. Ce n’est que lorsqu’il entendit répéter les musiciens du fameux Rockhead’s Paradise qu’il décida de prendre son apprentissage de la « boîte » (comme il appelait le piano) un peu plus sérieusement.

Le jazz était autant une attitude et un mode de vie qu’un style musical. Il y a toujours eu deux types de jazz : la variété commerciale que l’on entendait dans les clubs et qui s’adressait surtout à un public blanc, et le « vrai » jazz, musique énergique et plus rugueuse, proposant des rythmes lourds et des mélodies complexes. C’était le jazz que l’on jouait dans les clubs clandestins où les séances d’improvisation se poursuivaient jusqu’au matin. Les musiciens souhaitant se libérer des contraintes des bars grands publics y jouaient un type de musique plus expérimental et audacieux, que les musiciens en tournée des États-Unis leur faisaient découvrir.

Wade était un véritable adepte de cette musique et du mode de vie, sans doute au détriment d’une carrière lucrative comme interprète d’une musique plus commerciale. Pour les musiciens plus âgés, le mode de vie reposait généralement sur l’alcool, et pour bon nombre d’entre eux, sur la marijuana. Dès les années 1930, on voit apparaître l’héroïne, drogue à laquelle Wade et son ami batteur Wilkie Wilkinson deviennent dépendants.

La plupart des orchestres de jazz du Canada ne pouvaient pas partir en tournée hors du pays. Les lois américaines sur le travail empêchaient les musiciens canadiens de jouer aux États-Unis si un Américain pouvait faire le travail — sauf s’il s’agissait d’un soliste reconnu. Ainsi, malgré le fait qu’il était un des meilleurs pianistes d’accompagnement de Montréal (le fameux Oscar Peterson est davantage considéré comme un soliste), Wade ne peut faire carrière dans les grands marchés du sud. Sa dépendance à l’héroïne, probablement connue de la GRC, aurait de toute façon rendu ces tournées impossibles.

Wade est donc confiné à Montréal, où il gagne sa croûte sur « le coin », c’est-à-dire au croisement des rues St-Antoine et de la Montagne, où se trouve le bar à spectacles de trois étages de Rufus Rockhead. En face se trouvait le Cafe St Michel, où le fameux trompettiste américain Louis Metcalfe jouera avec son orchestre pendant des années, avec Wade au piano. Pour un musicien de jazz de Montréal, gagner sa vie sur « le coin » était le summum du succès.

Le Rockhead’s Paradise était probablement l’un des bars les plus connus de Montréal. Détenu et exploité par Rufus Rockhead, un immigrant des Caraïbes, le Rockhead ouvre ses portes en 1928. Selon la légende, Rufus aurait gagné l’argent nécessaire à l’achat du club en faisant passer illégalement de l’alcool aux États-Unis, tout en travaillant comme porteur. Rufus se tenait à la porte de son club, toujours impeccablement mis, ne laissant entrer que les personnes qu’il connaissait de vue et offrant une rose aux dames. Il insistait pour avoir les meilleurs musiciens et disait souvent à certains membres des orchestres qu’il engageait qu’ils n’étaient pas assez talentueux pour jouer dans son bar.

Le batteur montréalais à la retraite, Little Willy, se souvient : « Quand j’étais jeune, j’allais au Rockhead voir ma grand-mère qui faisait le ménage. Pendant les répétitions, je m’approchais pour parler aux musiciens. Ma grand-mère criait alors "Tiens-toi loin de ces gars-là!" ».

Ces expériences ont inspiré sa propre entrée dans le monde de la musique. Little Willy a joué à Montréal pendant des décennies, au début comme chanteur et ensuite comme batteur. Sa famille avait de nombreux liens avec le Rockhead : sa mère était une showgirl et son frère était portier.

« Le Rockhead, le Cafe St Michel — si vous pouviez jouer à ces endroits, vous pouviez jouer partout », ajoute-t-il. Mais pour faire réellement de l’argent, il fallait jouer dans les bars de la haute-ville, les bars de "Blancs" ».

Les sentiments racistes de l’époque sont également un facteur qui freine la carrière de Wade. Les clubs de Blancs n’engageaient pas d’orchestres noirs, surtout pendant la Dépression. À une occasion, le très populaire Johnny Holmes Orchestra fut presque banni de l’hôtel Ritz Carlton parce qu’il avait refusé de jouer sans son pianiste vedette, le jeune Oscar Peterson.

De nombreux clubs, même les clubs de Noirs, refusaient d’engager des orchestres mixtes. Cette ségrégation raciale faisait du tort aux musiciens, Blancs ou Noirs. Les Blancs qui faisaient du jazz à Montréal ne pouvaient jouer avec des musiciens noirs qu’après les heures d’ouverture, lors des séances d’improvisation; c’est le cas du fameux violoniste canadien-français, Willy Girard.

Le déclin s’amorce pour Steep Wade vers la fin des années 1940 et au début des années 1950. En 1949, Louis Metcalfe déménage son orchestre dans l’est de la ville. Wade quitte l’orchestre un an plus tard. Il jouait de moins en moins, mais on le voyait souvent dans les bars du quartier. Il se produit quelque temps dans un club d’effeuilleuses, mais cela ne dure pas. Ses amis le trouvent plus distant et caractériel, son comportement devient imprévisible. « Steep tombait parfois endormi au piano, mais lorsqu’il se réveillait, il savait toujours où il se trouvait, se souvient le joueur de basse, Jack Kostenuk.

En décembre 1953, sa femme Johann, une showgirl américaine, trouve Steep mort en revenant à la maison. Il avait 35 ans. Officiellement, il est mort de causes naturelles, mais la plupart des gens savent qu’il a sans doute fait une surdose d’héroïne.

S’il avait survécu, il n’aurait sans doute pas aimé la transformation de la scène musicale montréalaise. Le rock’n’roll fait son apparition, comme la musique préenregistrée dans les tavernes. En 1960, l’élection de Jean Lesage comme premier ministre et la réélection de Jean Drapeau, presque coup sur coup, transformeront la société québécoise et montréalaise. La Révolution tranquille, qui libère la population de l’étau de l’Église catholique, signifie la fin des plaisirs coquins offerts par les showgirls, rapidement remplacées par les stripteaseuses, qui n’avaient pas besoin d’un accompagnement musical très élaboré ou qui se dévêtaient tout simplement au son de musiques enregistrées.

Le crime organisé est très présent à Montréal. Les revenus tirés du jeu rapportent environ 100 millions de dollars par année, dans les années suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Certaines années, les criminels engrangent près de 40 millions de dollars de plus que la ville. De nombreux policiers, journalistes et fonctionnaires municipaux sont à la solde de la pègre.

Afin d’avoir l’air d’agir contre les criminels, la police ferme souvent des bordels ou maisons de jeu (en verrouillant des armoires, fausses portes et entrées cachées). Une des maisons jeu les plus connues, réputée générer des revenus de 2,5 millions de dollars par année, comptait 43 « appartements » sur une superficie de 170 mètres carrés. Les appartements étaient en quelque sorte des « boîtes de carton » vite assemblées, et qui permettaient à la police d’annoncer qu’elle avait fermé une maison de jeu à une adresse donnée, alors même que les dés continuaient de rouler en arrière-plan.

Les patrons du crime organisé, plutôt brutaux avec leurs ennemis, étaient assez sympathiques envers les musiciens qui jouaient dans leurs clubs. Comme le dit un de ces derniers : « Peu importe ce qu’ils faisaient, personne n’était au courant. Ça ne regardait personne et les choses devaient en rester ainsi. Vous n’aviez pas à vous préoccuper de votre argent, et personne ne venait vous embêter avec ça. »

Même si de nombreux musiciens admettent que la criminalité était hors de contrôle, ils conservent peu de bons souvenirs du maire Drapeau. La campagne lancée par le maire pour nettoyer la ville et en faire un centre industriel et culturel international a eu comme effet imprévu de détruire la vie nocturne montréalaise. Afin de limiter l’influence du crime organisé, Drapeau a introduit des règles strictes pour la délivrance des permis et réduit les heures d’ouverture, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux clubs qui engageaient des musiciens. Les clubs clandestins, souvent les seuls endroits où les musiciens pouvaient jouer un véritable jazz non commercial, fermèrent leurs portes.

De nombreux clubs s’adaptèrent aux changements de goûts et devinrent des bars de striptease où l’on faisait jouer de la musique enregistrée. Même le vénérable Rockhead’s Paradise fermera ses portes en 1970, après l’échec de sa transformation comme club de danse.

Le district St. Antoine commence également à péricliter, alors que les industries qui le faisaient vivre s’éloignent. La communauté essuie une série de coups durs dans les années 1960, lorsque la moitié du quartier est rasée pour faire place à l’autoroute Ville-Marie et à des barres de logements sociaux. Renommé la Petite Bourgogne, le quartier essaie de se sortir de la pauvreté, du chômage, de la criminalité et de l’itinérance. Les clubs de jazz et les salles de spectacle ont tous disparu. Le seul indice rappelant le dynamisme du quartier le plus créatif de la scène musicale canadienne est un petit espace vert coincé entre des logements sociaux, à l’ombre d’un labyrinthe de viaducs de béton, le Parc des Jazzmen.

La voix (canadienne) de son maître

Le Canada est le pays de nombreuses premières (méconnues) dans l’histoire de l’enregistrement du son, ici même et ailleurs dans le monde. En 1888, par exemple, Thomas Edison fait un enregistrement sur phonographe du gouverneur général du Canada, Lord Stanley, souhaitant la bienvenue au président américain lors de l’exposition industrielle de Toronto. Le Canada ne l’avait peut-être pas compris à l’époque, mais il venait de produire le premier clip sonore politique au monde.

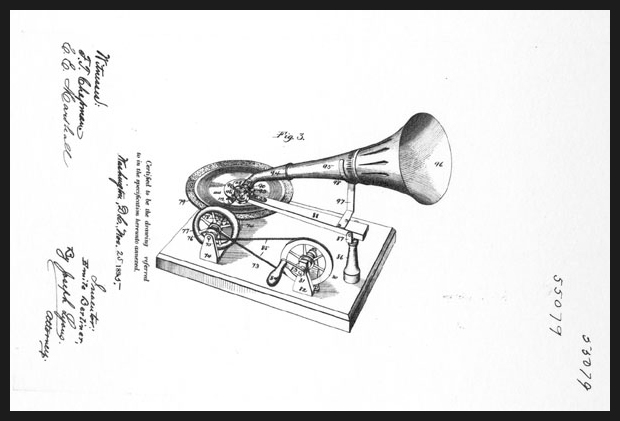

Le Canada ouvrira également la voie à la carrière d’Emile Berliner, l’Allemand qui a inventé le gramophone. Après avoir échoué à mettre en marché son invention aux États-Unis dans les années 1890, Berliner vend son brevet américain à Elridge Johnson, qui l’utilisera ensuite pour fonder la fameuse Victor Talking Machine Company. Regrettant d’avoir perdu le contrôle de son invention aux États-Unis, Berliner la fait breveter au Canada et en 1897, il ouvre une boutique à Montréal.

La dynastie du gramophone canadien de Berliner est témoin de nombreuses premières dans l’histoire de l’enregistrement sonore. Berliner sera le premier à enregistrer de la musique folklorique canadienne-française, le premier à enregistrer le discours d’un politicien canadien (le ministre des Finances, Sir Thomas White en 1918) et le premier à adopter l’image maintenant bien connue du fox-terrier regardant avec étonnement dans le cornet du gramophone.

Le fils de Berliner, Herbert, sera également le premier à enregistrer des musiciens de jazz canadiens au début des années 1920. Il lance Ajax, une maison de disque qui propose des « enregistrements raciaux », ainsi appelés parce qu’ils s’adressaient exclusivement à des Afro-Américains — Herbert Berliner est le premier à enregistrer des artistes de jazz, comme Millard Thomas et son fameux Chicago Novelty Orchestra, tous deux issus de la communauté noire de Montréal.

Même si Victor achètera plus tard sa compagnie, l’invention d’Emile Berliner laisse sa marque au Canada, et surtout à Montréal. En effet, l’historien du jazz John Gilmore raconte dans Swinging in Paradise que même après la Seconde Guerre mondiale, Montréal est la seule ville au Canada où les musiciens peuvent enregistrer des disques.

— Texte par Matthew Rankin

Thèmes associés à cet article

Publicité